7.2.3 分娩患者の退院登録

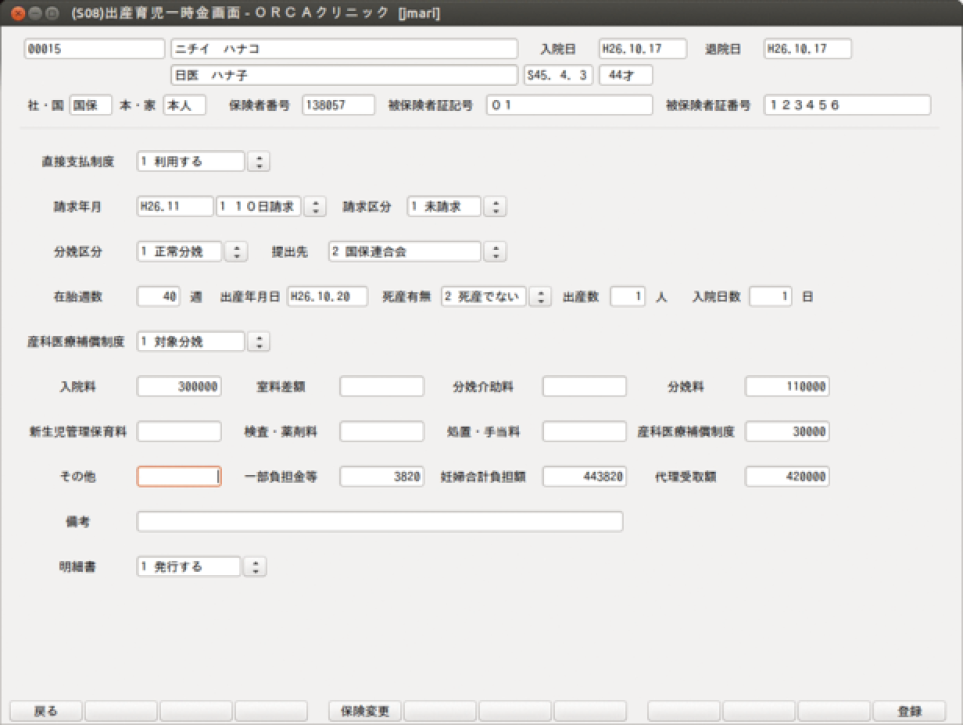

分娩入院の患者を退院登録した場合,退院日が平成 21 年 10 月 1 日以降であれば,(I04)請求確認画面で「登録」(F12)押したときに,(I07)出産育児一時金画面に遷移します。この画面に「101 システム管理マスタ」-「1046出産費用内訳明細情報」で設定した内容に基づき,費用の明細が表示されるので内容の確認修正,及び専用請求書等の発行で必要となる,請求年月,在胎週数,出産年月日,死産有無,出産数,産科医療補償制度の対象区分,備考等の入力を行います。

入力内容が確定したら,「登録」(F12)を押し登録を行います。患者に渡す「分娩費用明細書」を発行する場合は,画面下部の明細書コンボボックスを「1 発行する」としたうえで「登録」(F12)を押してください。「分娩費用明細書」の記載内容は専用請求書に準じています。

【処理の流れ】

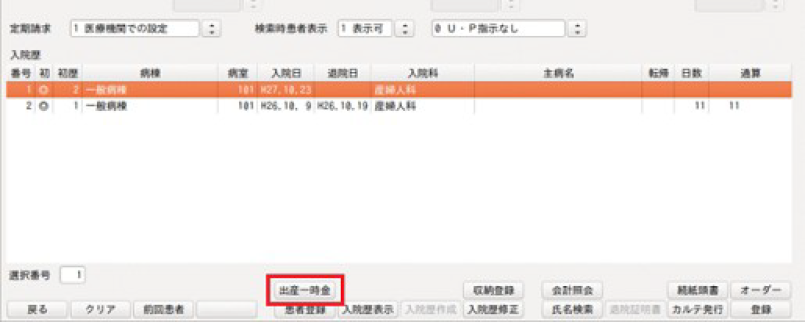

分娩入院の退院登録済み患者についても,入退院登録画面で該当の入院歴を選択すると,(Shift+F5)を押し(I07)出産育児一時金画面が再表示できます。

【出産育児一時金画面】

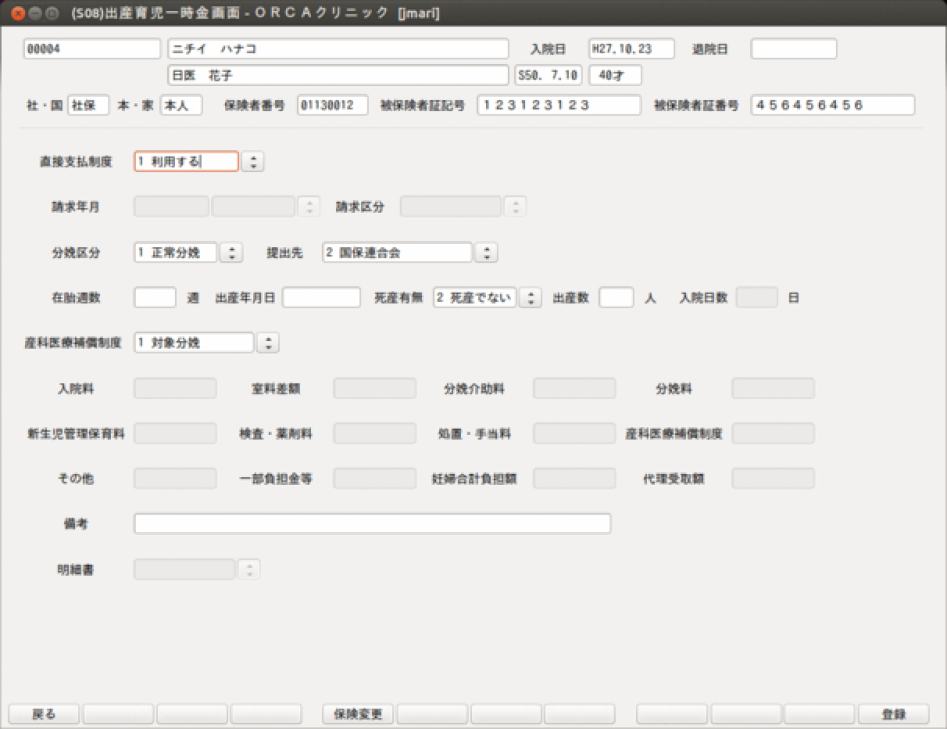

<退院前の出産育児一時金画面の入力>

入院登録後,「出産一時金」(Shift+F5)を押し,出産育児一時金画面の一部を予め入力しておくことができます。

退院処理前に入力できるのは次の項目です。

直接支払制度 分娩区分

提出先 胎児週数

出産年月日 死産有無

出産数 産科医療補償制度

備考 保険変更

<項目の説明>

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 直接支払制度 | 直接支払制度の利用有無を選択します。 0:利用しない,1:利用する |

| 請求年月 | 請求年月を入力します。 (主保険の登録が無い患者は入力不可) |

| (請求日) | 請求日を選択します。 1:10 日請求 2:25 日請求 |

| 請求区分 | 該当データの請求状態を表します。 0:請求しない,1:未請求,2:請求済 (主保険の登録が無い患者は選択不可) |

| 分娩区分 | 分娩区分を選択します。 1:正常分娩,2:異常分娩 |

| 在胎週数 | 在胎週数を入力します。(12 週未満は出産育児一時金の支給要件を満たさないため入力不可) |

| 出産年月日 | 出産年月日を入力します。 |

| 死産有無 | 死産有無を選択します。 1:死産,2:死産でない,3:混在 |

| 出産数 | 出産のあった児の数を入力します。 |

| 入院日数 | 入院日数を入力します。(入院期間より初期表示します) |

| 産科医療補償制度 | 産科医療補償制度の対象分娩区分を選択します。 1:対象分娩,2:対象分娩でない,3:混在 |

| 入院料 | 分娩入院の入院料を入力します。(自費分の食事負担含む) |

| 室料差額 | 室料差額を入力します。 |

| 分娩介助料 | 分娩介助料を入力します。 |

| 分娩料 | 分娩料を入力します。 |

| 新生児管理保育料 | 新生児管理保育料を入力します |

| 検査・薬剤料 | 検査・薬剤料を入力します |

| 処置・手当料 | 処置・手当料を入力します |

| 産科医療補償制度 | 産科医療補償制度の費用を入力します |

| その他 | その他費用を入力します |

| 一部負担金等 | 異常分娩となった場合の一部負担金,及び食事療養標準負担額の合計金額 |

| 妊婦合計負担額 | 被保険者またはその被扶養者に請求することとなる実費入院料~一部負担金等の合計金額 |

| 代理受取額 | 42 万円(加算対象出産でない場合,40.4 万円)を上限とし,妊婦合計負担額の金額がそれを下回る時はその金額を実費とする |

| 備考 | 備考を入力します |

| 明細書 | 分娩費用明細書の発行有無を選択します |

<ファンクションキーの説明>

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 遷移元の画面に戻ります。 |

| 保険変更 | F5 | (I08)保険変更画面へ遷移します。 |

| 登録 | F12 | 入力した内容の登録,分娩費用明細書の印刷を行います。 |

【分娩費用明細書について】

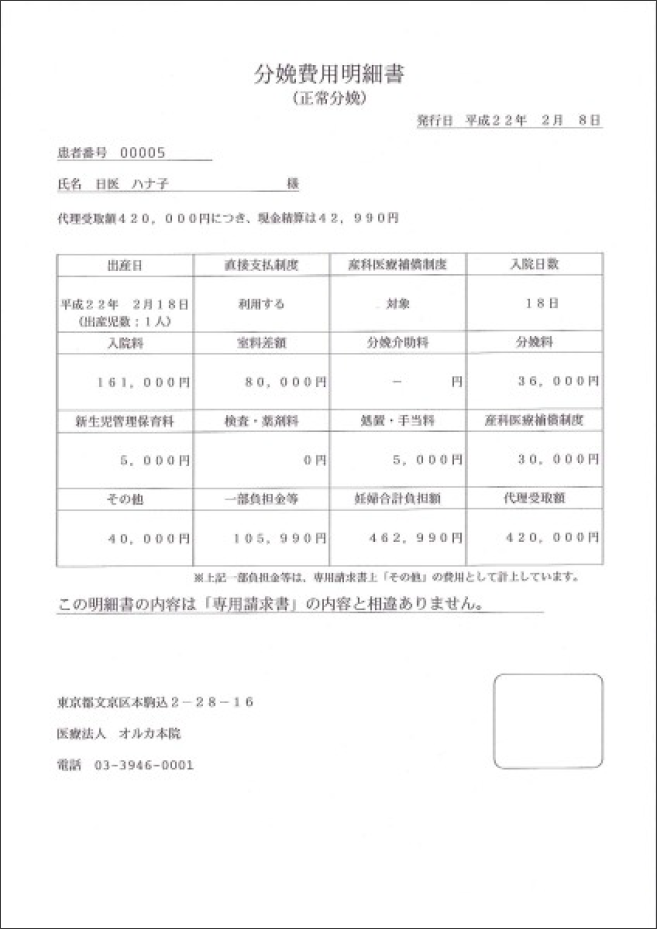

出産育児一時金画面より印刷される分娩費用明細書

分娩費用明細書は,直接支払制度を利用されなかった患者についても手交する必要があります。この場合は分娩費用明細書に

──────────────────────────────────

この明細書の内容は「直接支払制度」を利用していません。

──────────────────────────────────

と印字されます。

直接支払制度を利用された患者は

──────────────────────────────────

この明細書の内容は「専用請求書」の内容と相違ありません。

──────────────────────────────────

と印字されます。

「医療機関等所在地」,「医療機関名称」,「電話番号」の印字は「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報-基本」の医療機関名称,及び「101 システム管理マスタ」-「1002 医療機関情報-所在地,連絡先」の所在地より行いますが,「101 システム管理マスタ」-「1901 医療機関編集情報」の帳票別指定画面で“入院請求書兼領収書”に設定がある場合は,その設定内容を印字します。

【退院取消し等を行われた場合の対処】

「退院取消し後の再退院登録」,「退院再計算」,「退院後の定期請求再処理」を行なわれた場合は出産育児一時金画面の情報を再作成しますので,再度情報入力を行う必要があります。

【自費保険集計先区分の取扱いについて】

「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報-基本」で自費保険を使用した場合の集計先区分を“保険分欄”に設定されている場合においても,自費保険を使用している分娩による退院患者の場合は請求確認画面での集計先を自動的に“自費分欄”と扱うこととしています。これは“自費分欄”の円建て集計とすることで,患者に渡す請求書兼領収書及び分娩費用明細書と,専用請求書の金額を一致させる目的があります。

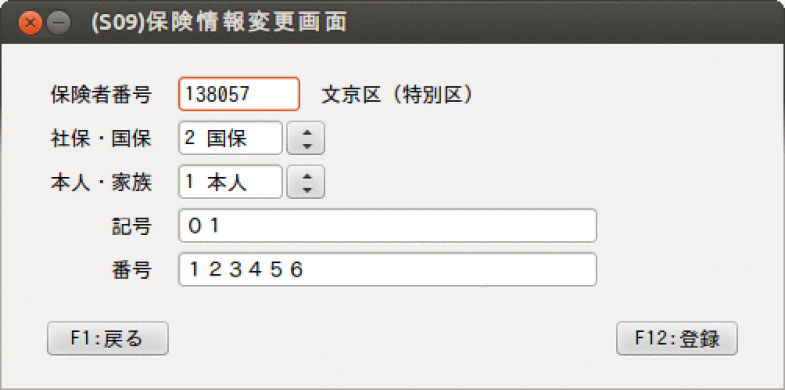

【保険情報の変更について】

今回の直接支払制度では,既に資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金支給が認められています。出産育児一時金画面の上部に表示している保険情報と異なる請求先になる場合は(I08)保険情報変更画面より保険情報の変更を行ってください。(I07)出産育児一時金画面より「保険変更」(F5)を押し,(I08)保険情報変更画面が表示されます。

保険情報を変更入力後,「登録」(F12)を押します。

ヒント 出産育児一時金画面に表示する保険情報

未登録の場合は退院時の保険情報を表示します。一度登録を行うと「退院取消→退院処理」,「退院再計算」時に登録済みの保険情報を表示します。この場合は(S09)保険情報変更画面で変更してください。

【提出先の取扱いについて】

(I07)出産育児一時金画面の分娩区分右側に専用請求書の提出先(記載先)を表示しています。

提出先は,現在加入している保険が基準になります。

資格を喪失した健康保険で請求を行う事例を以下に示します。

- 現在加入している保険は国保

- 出産育児一時金の支給は過去に加入していた社保を患者が希望されたため(I08)保険情報変更画面で社保を入力

- 異常分娩による出産

このような事例の場合は,社保の異常分娩である為通常であれば提出先は社保になりますが, 現在加入している健康保険が国保であるため提出先は国保として扱います。このことから提出先表示は国保になります。