5.5 保険番号マスタ

保険番号マスタはパッケージに標準的に提供されています。

ユーザは以下の保険番号の範囲ルールによって追加,修正,削除を行ってください。

| 保険番号 | 用 途 |

|---|---|

| 000~099 : | 全国共通の保険,公費に使用しています。追加,変更,削除は行わないでください。 |

| 100~899 : | 地方公費の設定に使用してください。追加,変更,削除を自由にできます。 |

| 900~919 : | 治験等の設定に使用してください。追加,変更,削除を自由にできます。 |

| 920~949 : | 現在未使用です。使用しないでください。 |

| 950~979 : (971,973,975を除く) | 各種保険制度に使用しています。追加,変更,削除は行わないでください。 948:医併入所中 949:医療入所中 950:07入所中 951:08入所中 954:特例非該当 955:01公該当 956:公費高額(適用区分ア・イ・4) 957:公費高額(適用区分ウ・エ・オ・3・2・1) 958:特定疾患高額4回目以降 959:災害該当 960:減額(割) 961:減額(円) 962:免除 963:支払猶予 964:高額委任払 965:高額4回目 966:高額(適用区分ア・イ) 967:高額(適用区分ウ・エ・オ) 968:後期該当 969:75歳特例 970:第三者行為 972:長期 974:長期(上位所得者) 976:高齢非該当 977:後期非該当 978:一般経過措置(H20.12.31 終了) 979:低2経過措置(H20.7.31 終了) |

| 971,973,975: | 労災,自賠責,公害に使用しています。変更,削除は行わないでください。 |

| 980~989 : | 自費の設定に使用してください。追加,変更,削除を自由にできます。 |

| 990~999 : | 省庁対応(共済組合(短期給付))に使用してください。追加,変更,削除を自由にできます。 |

また,保険番号850~899はこちらでは追加,変更,削除を行いませんので,こちらの番号を使用していただけ れば重複とはなりません。ユーザ独自設定された保険番号は,負担金計算等において特殊な対応は行いません。

この保険番号マスタに関しては入力チェックの一部を除き,ほとんど行っておりませんので入力の際には注意して入力をお願いします。

保険番号マスタの設定について

<県単位医療費助成事業などの地方公費の設定>

1 保険番号マスタ設定画面の項目説明

注意

設定内容は各自治体により異なるため,詳細は医療機関所在地の自治体または支払基金,連合会にご確認頂くか,各都道府県別の地方公費マスタ設定一覧表を参照してください。

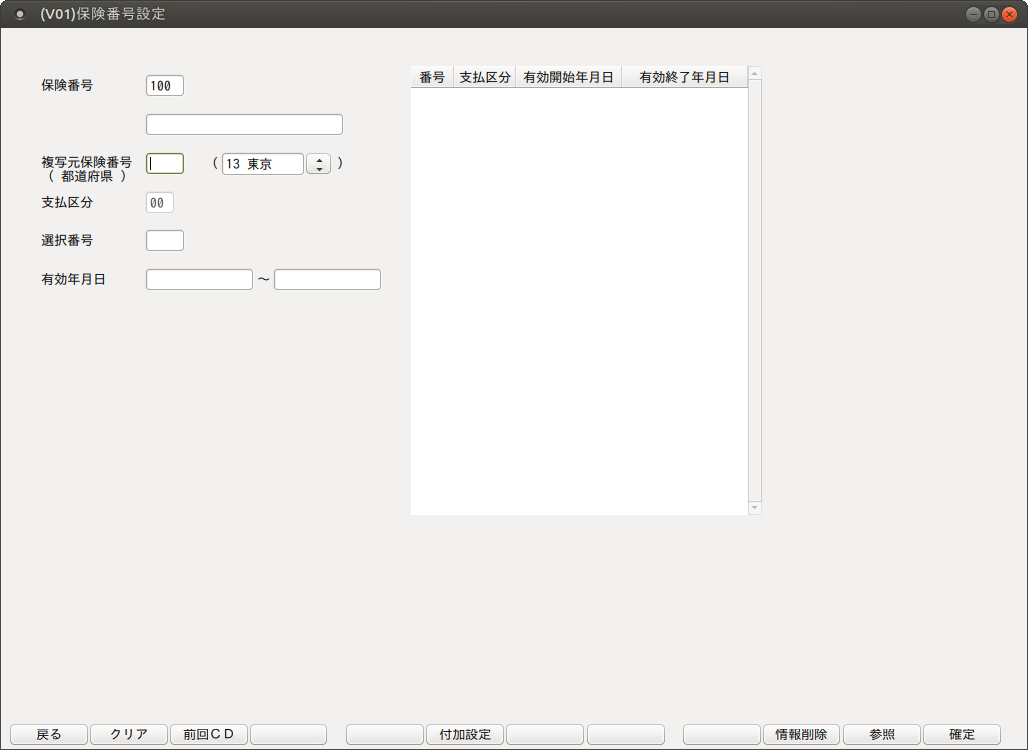

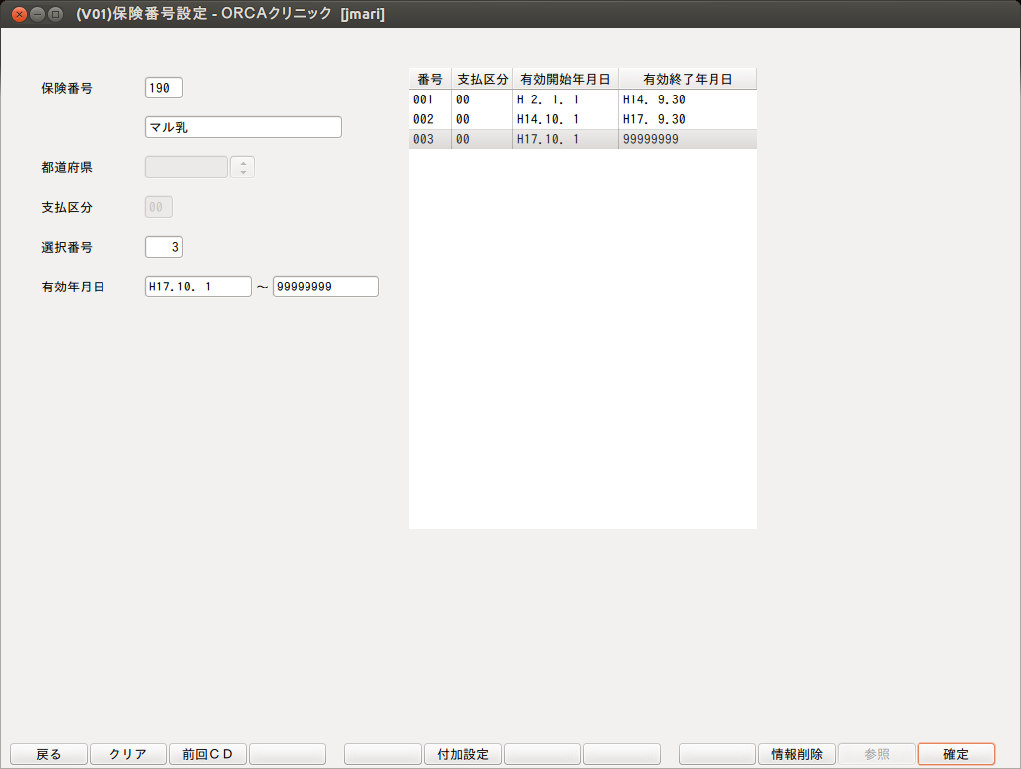

<例>地方公費として保険番号「100」を設定する場合

「保険番号」,「有効年月日」を入力して,「確定」(F12)を押します。

「都道府県」は「1001 医療機関情報-基本」より自動設定します。

項目の説明

| 保険番号 | 3桁の任意の数字を入力します。 ただし,任意に作成できる保険番号の範囲は決まっていますので,【5.5 保険番号マスタ】を参照し,使用できる保険番号を使用してください。 |

| 複写元保険番号 (都道府県) | 複写をする場合に複写元保険番号を入力します。 |

| 支払区分 | 「00」固定になっています。(老人保健の場合は区分を表示します)。 |

| 選択番号 | 新たに登録するときには入力する必要はありません。空白としておきます。 すでに登録済みの保険番号を入力したときには,選択番号の入力が必須になります。なお,1件のみ登録の場合は保険番号入力時に選択番号欄へ「1」を表示します。複数件の登録がある場合は空白表示になっていますので,右側一覧画面より選択した番号を入力します。 |

| 有効年月日 | 新たに登録するときには有効開始年月日および有効終了年月日を入力します。有効期間を設けない場合は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」~「9999999」を表示します。 |

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 元の画面へ戻ります。 |

| クリア | F2 | 入力された内容をクリアします。 |

| 前回CD | F3 | 直前の保険番号を呼び出します。 |

| 付加情報 | F5 | 「2010 地方公費保険番号付加情報」へ遷移します。 |

| 確定 | F12 | 保険番号情報入力画面へと遷移します。 |

ヒント

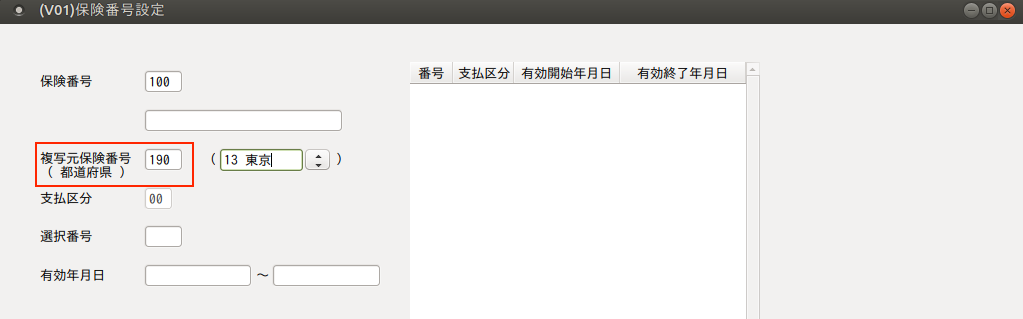

登録済みの保険番号を他の保険番号へ複写する

390へ190の内容を複写します。

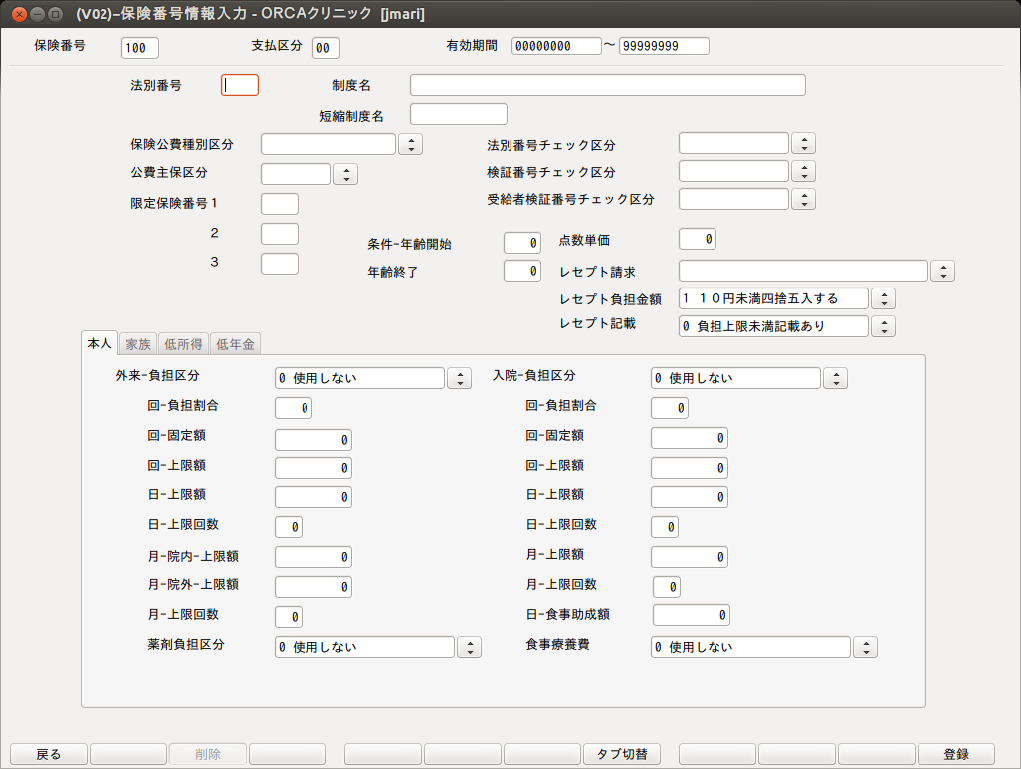

2 保険番号情報入力画面の項目説明

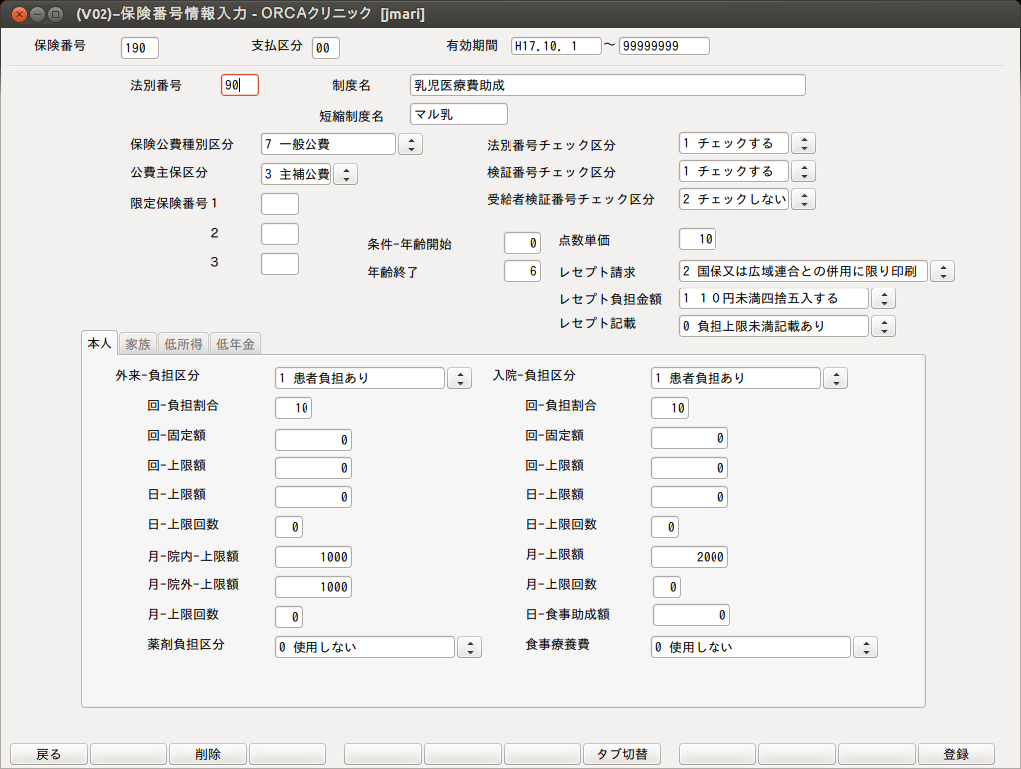

<例>保険番号「100」として,「確定」(F12)で保険番号情報入力画面へ遷移した場合

項目の説明

「Enter」を押したときのカーソルの移動順に説明していきます。

| 法別番号 | 負担者番号の頭2桁の数字を入力します。 |

| 制度名 | 保険番号に対する制度名を入力します。 全角50文字まで入力できます。 |

| 短縮制度名 | 上記制度名を全角5文字以内の任意の名称で入力します。 各業務の中で画面表示される制度名はここで登録された名称になります。 (保険組合せの表示など) |

| 保険公費種別区分 | コンボボックスから選択します。 他保険との併用が発生しない地方公費であれば「6」,併用がある地方公費であれば「7」を選択します。 地方老人(法別番号が41)は,通常の老人保健と識別するために「3」を選択します。 |

| 法別番号チェック区分 | 患者の保険登録時に,負担者番号の頭2桁と法別番号をチェックするか否かを選択します。 「1 チェックする」を設定したときは,患者登録画面で地方公費を新規追加登録する際に,負担者番号の最初の2桁を法別番号として認識し,異なる場合はエラー表示をします。 ただし,チェックを行うのは新規追加登録する場合のみで,すでに患者登録画面で登録されている保険または公費の変更を行った場合は法別番号チェックはかかりません。 |

| 検証番号チェック区分 | 患者の保険登録時に,負担者番号の検証番号についてチェックするか否かを選択します。 検証番号のチェックはモジュラス10の方式を使用しており,保険では保険者番号,公費では負担者番号・受給者番号をチェック対象とします。 |

| 公費主保区分 | 保険公費種別区分が「7 一般公費」のときに選択します。 |

| 受給者検証番号チェック区分 | 患者の保険登録時に,受給者番号の検証番号についてチェックするか否かを選択します。 |

| 限定保険番号1~3 | 特定の公費が存在しないと組合せが作成できない地方公費について,該当する保険番号を半角英数字で入力します。 |

| 条件-年齢開始,年齢終了 | 年齢制限のある公費について,年齢を入力します。年齢制限が無い場合 は,「0」~「999」と入力します。 |

| 点数単価 | 設定を行う保険(地方公費)の1点単価を入力します。 |

| ・保険番号の1桁目が「0」 1 ・労災・自賠責 ・長期 | 10円固定で計算します。 |

| 2 1以外で,点数単価が「0」 | 10円固定で計算します。 |

| 3 1以外で,点数単価が「0」以外 | 設定単価で計算します。 |

| レセプト請求 | 公費のレセプト印刷の可否を選択して入力します。 |

| レセプト負担金額 | レセプトへ記載する負担金額について,1円単位まで記載するかを選択します。 地方公費の場合でレセプトの一部負担金襴へ1円単位の記載を行うには,「2 10円未満四捨五入しない」と設定します。(初期表示は,「1 10円未満四捨五入する」を表示しています)。 |

| レセプト記載 | 地方公費に月額自己負担限度額がある場合で,限度額に満たない月のレセプトに公費分の記載を行うかを選択します。 |

<「本人」タブ,「家族」タブ,「低所得」タブ,「低年金」タブ>

タブを切り替えて設定します。

なお,自費の場合は「本人」のみが該当するため,その他のタブの情報は入力する必要はありません。

(入・外共通項目)

| (外・入)-負担区分 | 負担区分についてコンボボックスから選択します。 |

| 回-負担割合・固定額・上限額 | 1回につき,負担割合,固定額,上限額が決められている公費の場合に入力します。 |

| 日-上限額・上限回数 | 1日につき,上限額,上限回数が決められている公費の場合に入力します。 |

| 月-(院内・院外)上限額,上限回数 | 1月につき,外来は院外・院内の各上限額と上限回数,入院は上限額と上限回数が決められている公費の場合に入力します。 |

(外来項目)

| 薬剤負担区分 | 薬剤負担区分の取り扱いについてコンボボックスから選択します。 |

(入院項目)

| 日-食事助成額 | 1日につき,食事助成額が決められている公費の場合に入力します。 |

| 食事療養費 | 食事療養費の取り扱いについてコンボボックスから選択します。 |

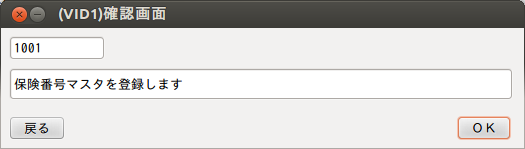

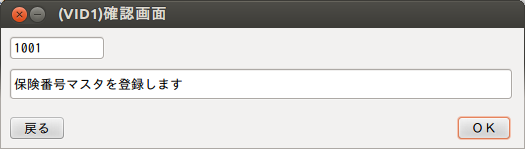

必要項目を入力後,「登録」(F12)を押すと以下の確認メッセージを表示します。

「OK」で登録をします。

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 元の画面に戻ります。 |

| 削除 | F3 | 登録済みの保険情報をデータベースから削除します。 |

| 登録 | F12 | 入力された保険情報をデータベースに登録します。 |

3 保険番号マスタの設定例

各都道府県で実施されている医療費助成事業の中でも内容がほぼ共通していると思われる乳幼児医療費助成,福祉医療費助成の地方公費と,自費の設定例を示します。

なお,地方公費は各自治体により異なるため,詳細は医療機関所在地の自治体または支払基金,連合会にご確認ください。

■乳幼児医療費助成事業

【制度の内容】

この医療費助成事業の対象者は3歳未満の乳幼児で,助成内容には入院,外来とも月1000円を上限とした患者負担があります。医療機関からの請求は,社保の場合は乳幼児医療請求書,国保の場合はレセプトにより行います。

【保険番号マスタ設定例】

1.保険番号マスタの入力

新規に設定登録を行うときは,「保険番号」,「有効年月日」の欄を入力します。

すでに登録済みの保険番号マスタを開くときは,「保険番号」,「選択番号(複数の登録がある場合のみ)」の入力が必須です。

上記項目を入力後は,「Enter」または「確定」(F12)を押します。保険番号情報入力画面へと遷移します。

2.保険番号情報入力画面の入力

【保険番号マスタ 入力例】

主な入力項目は以下のとおりです。

法別番号は「90」,保険公費種別区分は「7 一般公費」を入力します。対象者になるのは3歳未満の乳幼児であるため,条件欄の年齢開始に「0」,年齢終了には「2」を入力します。法別番号チェック区分などの各チェック区分は,任意により設定します。

レセプト請求は,国保の場合のみなので「2 国保との併用に限り印刷」を設定します。

また,レセプト負担金額はレセプトへの1円単位で記載が必要な地方公費以外では「1 10円未満四捨五入する」を設定します。

レセプト記載は,負担金の上限未満のときの記載は必要ないので「1 負担上限未満記載なし」を設定します。

その他の内容は,入力例を参照してください。

「本人」タブ

入院・外来とも患者負担があるため負担区分に「1 患者負担あり」を入力します。

また,月1000円の患者負担額をそれぞれの月-上限額に入力します。

薬剤一部負担金,食事療養費は患者負担が発生しないので各区分に「3 患者負担なし」を入力します。

「家族」タブ

地方公費の場合,使用しませんので入力の必要はありません。

「低所得」タブ,「低年金」タブ

県によっては設定が有効になります。各県のマスタ設定表をご確認ください。

入力後,「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 遷移元の画面へ戻ります。 |

| 削除 | F3 | 登録内容をデータベースから消去します。 |

| 登録 | F12 | 入力内容をデータベースに登録します。 |

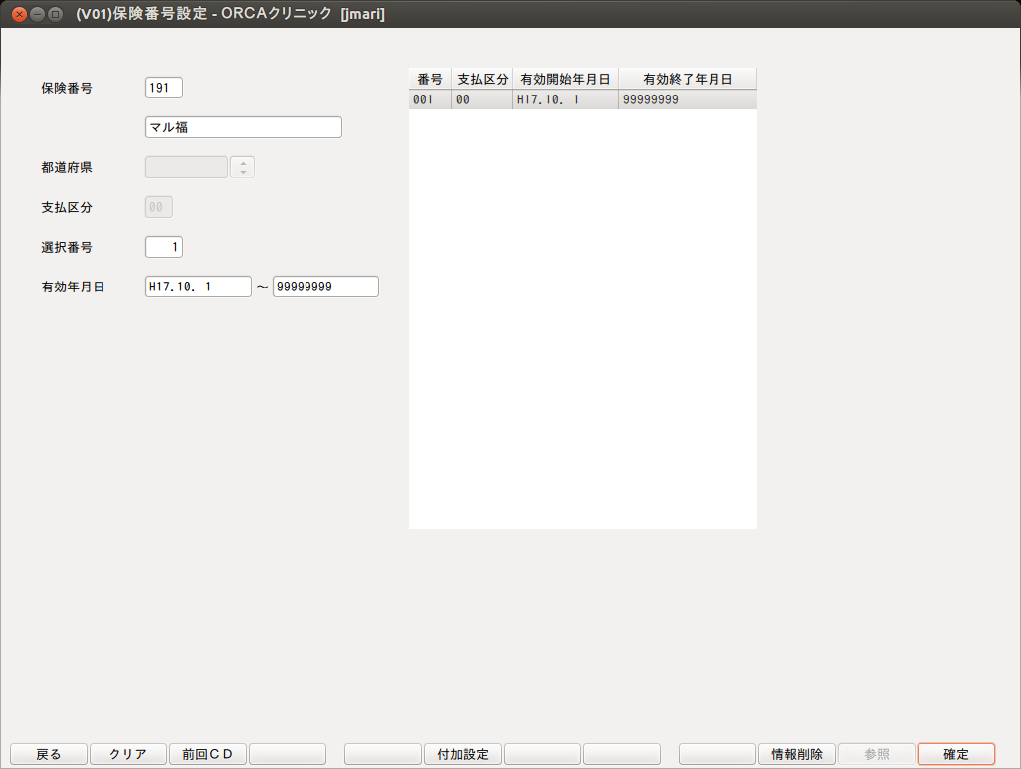

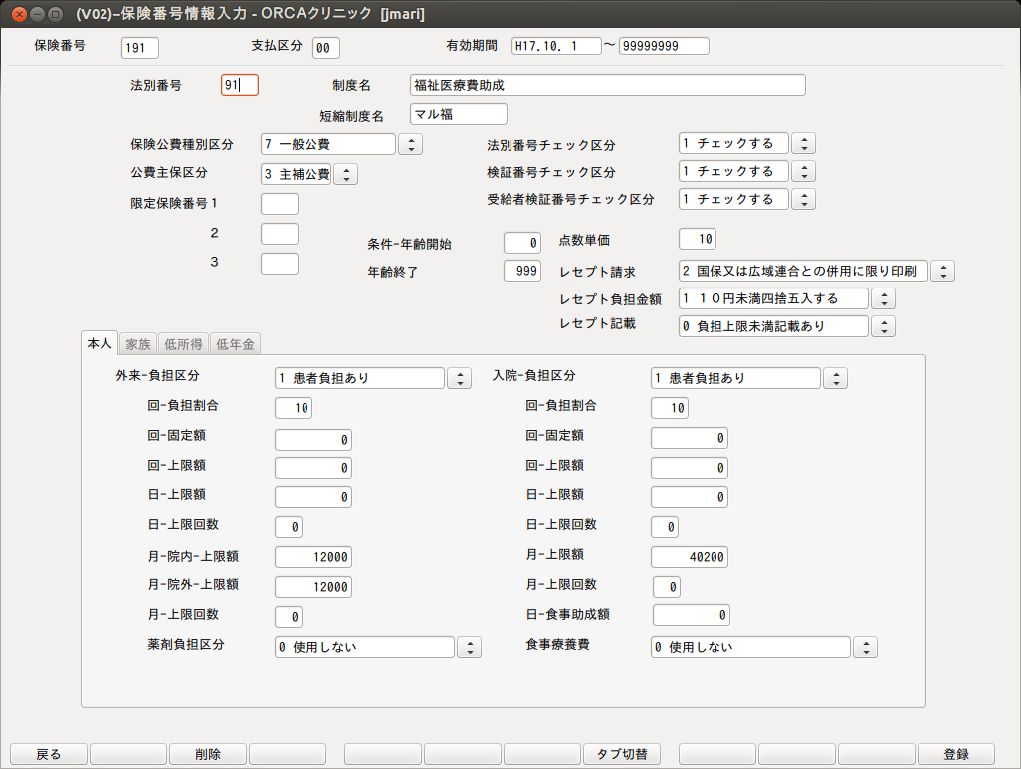

■福祉医療費助成事業

【制度の内容】

この医療費助成事業の対象者は年齢の制限がありません。助成内容は医療保険の自己負担分を助成します。

医療機関からの請求は,社保の場合は福祉医療費請求書,国保の場合はレセプトにより行います。

【保険番号マスタ設定例】

1.保険番号の入力

新規に設定登録を行うときは,「保険番号」,「有効年月日」の欄を入力します。

すでに登録済みの保険番号マスタを開くときは,「保険番号」,「選択番号(複数の登録がある場合)」の入力が必須です。

上記項目を入力後は,「Enter」または「確定」(F12)を押します。保険番号情報入力画面へと遷移します。

2.保険番号情報入力画面の入力

【保険番号マスタ 入力例】

主な入力項目は以下のとおりです。

法別番号は「91」,保険公費種別区分は「7 一般公費」を入力します。年齢からは対象者を特定できないので,条

件欄の年齢開始に「0」,年齢終了に「999」を入力します。法別番号チェック区分などの各チェック区分は,任意

により設定します。

レセプト請求は,国保の場合のみなので「2 国保との併用に限り印刷」を設定します。

レセプト負担金額は,レセプトへの1円単位で記載はしないので「1 10円未満四捨五入する」を設定します。

レセプト記載は,負担金の上限未満のときの記載は必要ないので「1 負担上限未満記載なし」を設定します。その他の内容は,入力例を参照してください。

「本人」タブ

入院・外来とも患者負担があるため負担区分に「1 患者負担あり」を入力します。

また,月500円の患者負担額をそれぞれの月-上限額に入力します。

薬剤一部負担金,食事療養費は患者負担が発生しないので各区分に「3 患者負担なし」を入力します。

「家族」タブ

地方公費の場合,使用しませんので入力の必要はありません。

「低所得」タブ,「低年金」タブ

県によっては設定が有効になります。各県のマスタ設定表をご確認ください。

入力後,「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示しますので,「OK」を押して登録をします。

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 遷移元の画面へ戻ります。 |

| 削除 | F3 | 登録内容をデータベースから消去します。 |

| 登録 | F12 | 入力内容をデータベースに登録します。 |

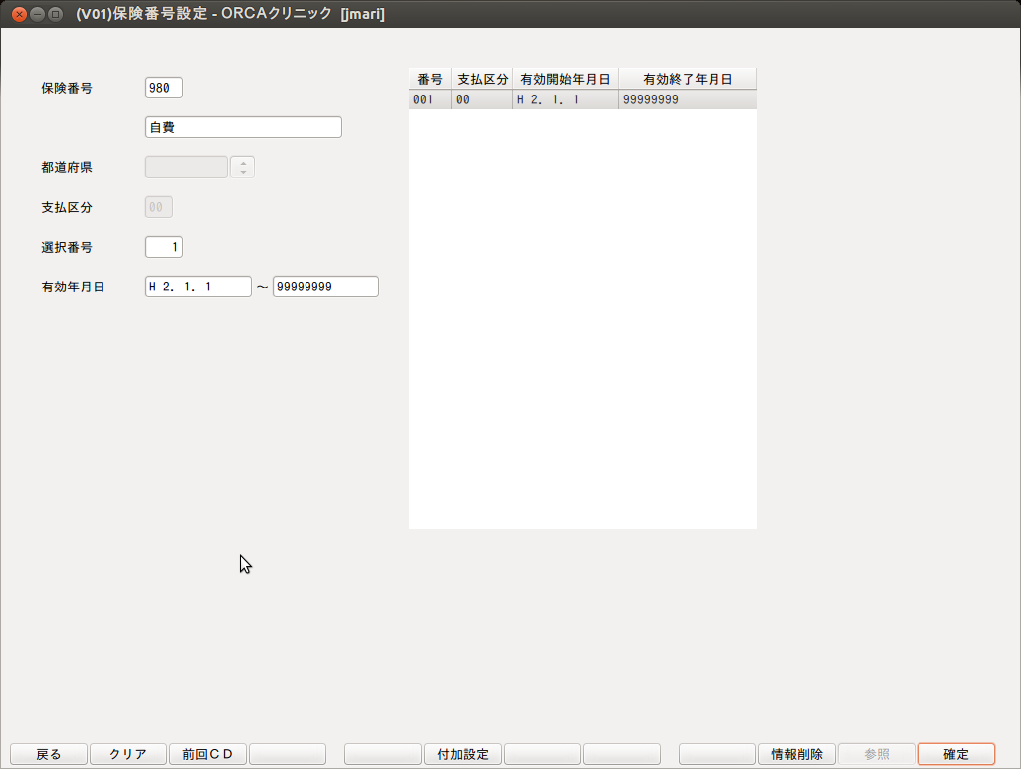

■自費

保険番号マスタに自費を設定する場合は,保険番号を980~989の範囲で割り当てます。

年齢制限はなく,点数単価,負担割合も自由に設定ができます。

【保険番号マスタ設定例】

1.保険番号の入力

上記項目を入力後は,「Enter」または「確定」(F12)を押します。保険番号情報入力画面へと遷移します。

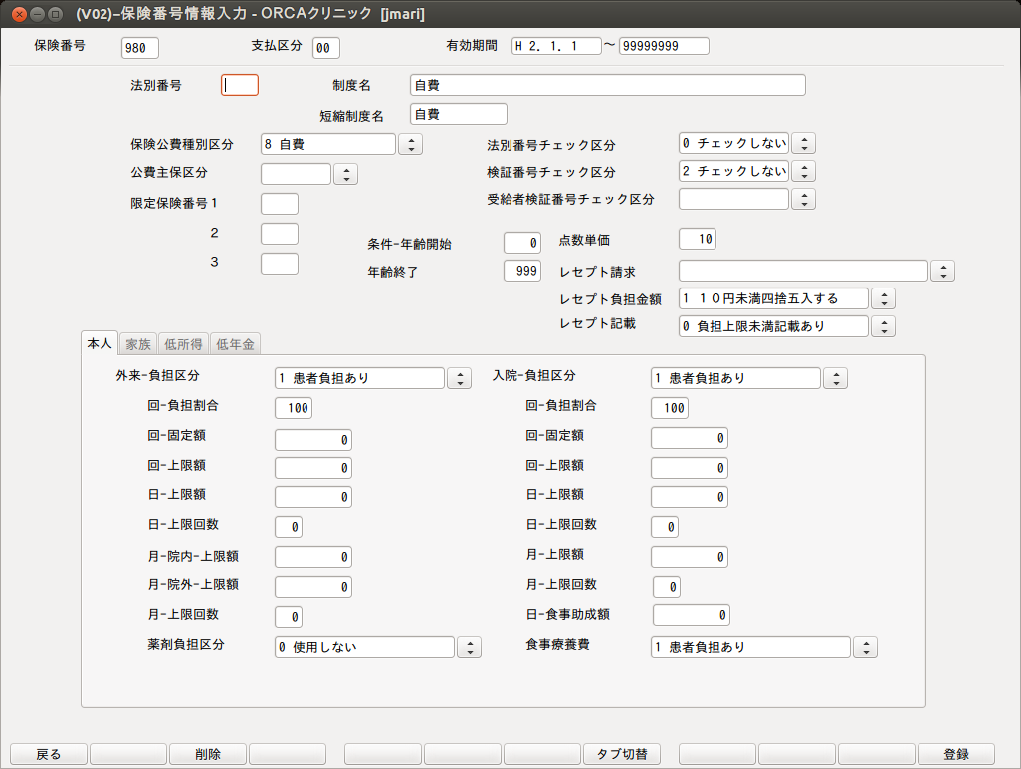

2.保険番号情報入力画面の入力

【自費保険 入力例1】

主な入力項目は以下のとおりです。

法別番号は空白(未入力)とし,保険公費種別区分は「8 自費」を入力します。対象になる患者に年齢の制限は無いので,条件欄の年齢開始に「0」,年齢終了に「999」を入力します。法別番号チェック区分,検証番号チェック区分は任意による設定をします。

レセプト関連は,レセプト請求を行わないので特に選択する必要はありません。

(レセプト負担金額およびレセプト記載欄は初期表示をします)。

「本人」タブ

入院・外来とも患者負担があるため負担区分に「1 患者負担あり」を入力します。

また,負担割合は自費10割の場合,100を設定します。

「家族」タブ,「低所得」タブ,「低年金」タブ

自費の場合,使用しませんので入力の必要はありません。

入力後,「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示しますので,「OK」を押して登録をします。

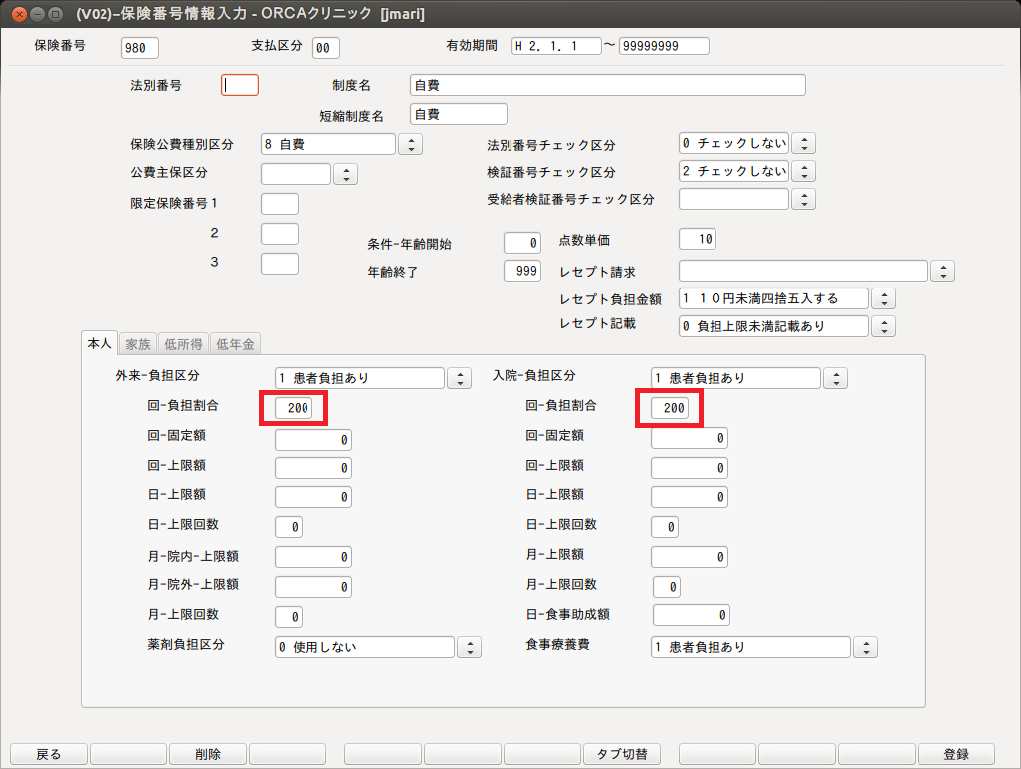

<入力例2 自費保険の点数単価(負担割合)を変える>

自費保険で1点-10円を1点-20円で請求したい。

点数単価の項目は10円で固定です。この場合は「本人」タブの「回-負担割合」を外来,入院ともに200(%)と入力します。

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 遷移元の画面へ戻ります。 |

| 削除 | F3 | 登録内容をデータベースから消去します。 |

| 登録 | F12 | 入力内容をデータベースに登録します。 |