1001 医療機関情報-基本情報

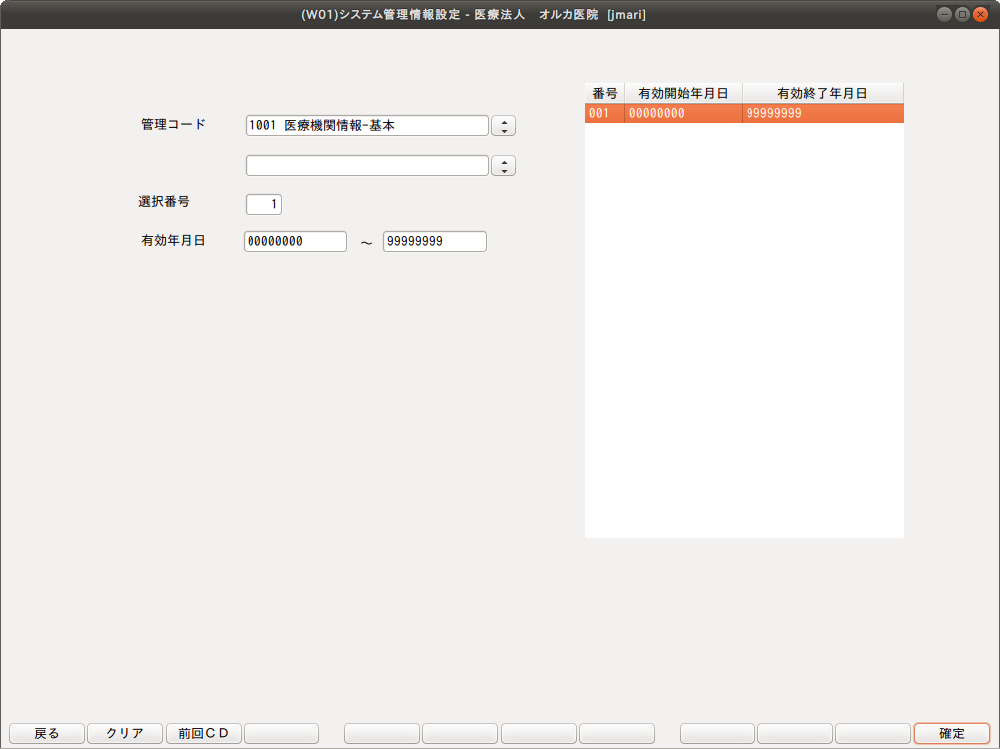

(1)管理コードのコンボボックスより「1001医療機関情報-基本」を選択します。

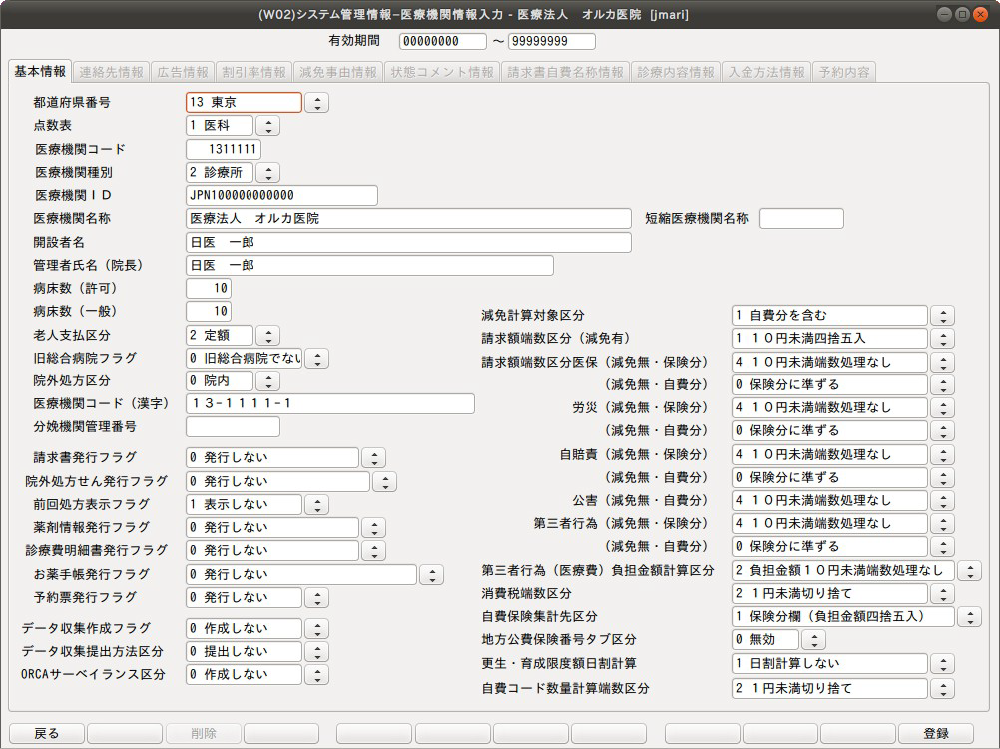

(2)必要な項目を入力します。

項目の説明

<都道府県番号>

| 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 |

| 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 |

| 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 |

| 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 |

| 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 |

| 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 |

| 25 滋賀 | 26 京都 | 27 大阪 | 28 兵庫 |

| 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 |

| 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 |

| 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 |

| 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 |

| 45 宮崎 | 46 鹿児島 | 47 沖縄 |

<点数表>

| 1 医科 |

<医療機関コード>

医療機関コードを半角で入力します。

| 1 病院 |

| 2 診療所 |

<医療機関ID>

センターより通知された医療機関IDを入力します。

<医療機関名称>

医療機関の名称を全角で入力します。

<短縮医療機関名称>

本院・分院対応の日レセを運用する場合は画面表示する医療機関名称を入力します。

<開設者名>

開設者の名前を全角で入力します。

<管理者氏名(院長)>

管理者(院長)の氏名を全角で入力します。

<病床数 (許可)・(一般)>

入院設備がある場合はベッド数を半角で入力します。例えば,一般病床数 20 ,療養病床数 15 である場合,

病床数(一般)は20で登録し,病床数(許可)は35と登録します。

<老人支払区分>

老人保健における患者負担金の計算方法を設定します。

| 1 定率 |

| 2 定額 |

<旧総合病院フラグ>

| 0 旧総合病院でない |

| 1 旧総合病院である |

<院外処方区分>

診療行為入力の際に指定する院外処方区分の標準値を設定します。

| 0 院内処方 |

| 1 院外処方 |

<医療機関コード(漢字)>

医療機関コードをレセプトに表示する形式で全角で入力します。

<分娩機関管理番号>

産科医療保障制度に加入している医療機関は登録します。

<請求書発行フラグ>

請求書兼領収書を発行するか否かの標準値を設定します。

| 0 発行しない | 発行しません |

| 1 発行する | 請求額が0円の場合でも発行します |

| 2 発行する(請求あり) | 請求額が0円のときには請求確認画面の請求書兼領収書欄は「0発行なし」に自動変更して発行を行いません |

| 3 発行する(訂正時なし) | 請求額が0円の場合でも発行します 訂正入力時には発行しません |

※請求確認画面で変更できます。

※訂正時の請求金額の設定(訂正分(差額分)または合計分)は「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行

為機能情報」で設定できます。

<院外処方箋発行フラグ>

院外処方箋を発行するか否かの標準値を設定します。

| 0 発行しない |

| 1 発行する |

| 2 院内処方発行 |

| 3 発行する(訂正時なし) |

| 4 院内処方発行(訂正時なし) |

<前回処方表示フラグ>

診療行為入力の際に指定する前回分の行為内容を初期表示するか否かの標準値を設定します。

| 0 表示あり |

| 1 表示なし |

<薬剤情報発行フラグ>

薬剤情報提供書を発行するか否かを設定します。

| 0 発行しない |

| 1 発行する |

| 2 発行する(訂正時なし) |

<診療費明細書発行フラグ>

診療行為入力-請求確認画面の明細書発行フラグを設定します。

(※収納登録-請求確認画面は「1039 収納機能情報」で設定します)

| 0 発行しない |

| 1 発行する |

| 2 発行する(請求あり) |

| 3 発行する(訂正時なし) |

<お薬手帳発行フラグ>

お薬手帳貼付用サイズ(A5を2分割)に処方薬リストを印字します。

診療行為-請求確認画面の初期表示を設定します。

| 0 発行しない | 発行しません |

| 1 発行する(後期高齢) | 後期高齢者の場合のみ発行します |

| 2 発行する(後期高齢)(訂正時なし) | 後期高齢者の場合のみ発行します ただし,訂正時は発行しません |

| 3 発行する | 全患者発行します |

| 4 発行する(訂正時なし) | 全患者発行します ただし,訂正時は発行しません |

<予約票発行フラグ>

診療行為入力後に予約情報があれば予約票を発行します。

| 0 発行しない |

| 1 発行する |

<減免計算対象区分>

減免時の自費分の扱いを設定します。

<請求額端数区分(減免有)>

負担金計算で請求金額に消費税,減免等で10円未満の端数が発生した場合の設定ができます。

(労災および自賠責保険を除く)。患者登録画面の減免事由および割引率は,「101 システム管理マスタ」-

「1026 減免事由情報」・「1027 割引率情報」で各設定を行ってください。

<請求額端数区分>

10円未満の端数処理の設定ができます。

医保(減免無・保険分) デフォルト設定は「4 10円未満端数処理なし」

(減免無・自費分) デフォルト設定は「0 保険分に準ずる」

労災(減免無・保険分) デフォルト設定は「4 10円未満端数処理なし」

(減免無・自費分) デフォルト設定は「0 保険分に準ずる」

自賠責(減免無・保険分) デフォルト設定は「4 10円未満端数処理なし

(減免無・自費分) デフォルト設定は「0 保険分に準ずる」

公害(減免無・保険分) デフォルト設定は「4 10円未満端数処理なし

(減免無・自費分) デフォルト設定は「0 保険分に準ずる」

<第三者行為(医療費)負担金計算区分>

10円未満の端数処理を設定します。

<消費税端数区分>

消費税の1円未満の端数計算について設定します。

1 1円未満四捨五入

2 1円未満切り捨て

3 1円未満切り上げ

「3 1円未満切り上げ」については,システム管理「1001 医療機関情報-基本」の有効開始日が平成26年4月1日

以降で設定できます。

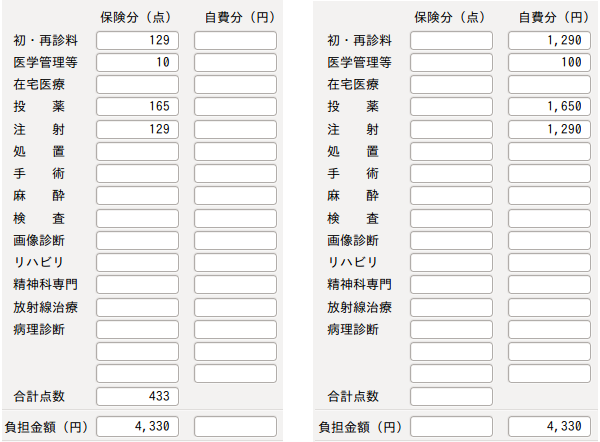

<自費保険集計先区分>

| 1 | 保険分欄 |

| 2 | 自費分欄 |

自費保険で診療を行った場合,請求確認画面・請求書兼領収書の表示・記載を変更できます。

<1.保険分欄に設定> <2.自費分欄に設定>

<地方公費保険番号タブ区分>

保険番号マスタの各タブ画面(本人・低所得・低年金)を参照できるようにします。

| 0 無効 | 低所得1または低所得2(患者登録で設定)であっても保険番号マスタの本人タブ情報を参照します(外来・入院供)。 ※特別対応した制度は,従前どおり低所得または低年金タブ情報を参照します。なお,低所得または低年金タブの負担区分が「0 使用しない」になっている場合は本人タブを参照します。 |

| 1 有効 | 患者登録の設定に・・・ 低所得の設定なし・・・本人タブを参照 低所得2・・・低所得タブを参照 低所得1・・・定年金タブを参照 ※外来・入院別に低所得タブまたは低年金タブの負担区分が「0 使用しない」になっている場合は本人タブを参照します。 |

<更生・育成限度額日割計算>

2006年3月までの更生医療・育成医療の日割り計算を設定します。

現在は公費医負担医療の改定に伴い使用していません。

<自費コード数量計算端数区分>

自費コードに対して小数点以下の数量が入力された場合の端数処理を設定します。

| 1 1円未満四捨五入 |

| 2 1円未満切り捨て(デフォルト) |

| 3 1円未満切り上げ |

注意

自費コード数量計算端数区分は,消費税の端数処理の設定ではありません。

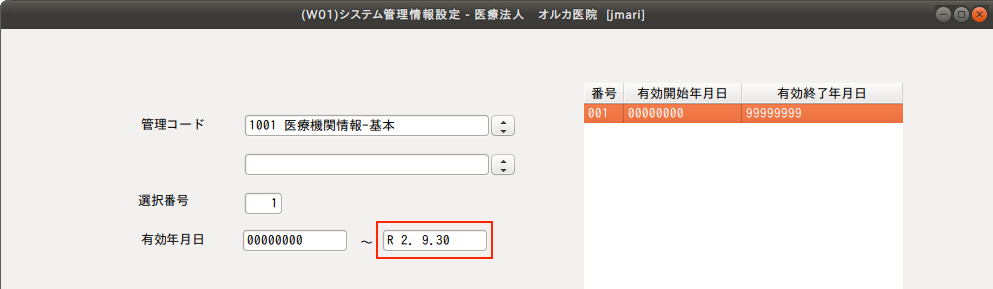

運用途中の基本情報の変更について (有効期間別の設定方法)

有効年月日は通常,無期限(「00000000」~「99999999」)としますが,運用途中で基本情報の変更があった場合

は,有効年月日が重複しないように期限を区切って新たな期間で設定をします。

<例>令和2年10月1日より,医療機関コード等の変更があった場合

元になる施設基準(オール0が有効開始年月日に入力されているもの)の有効終了年月日を,基本情報の変更を

行う前日で切ります。

「確定」(F12)を押すと設定画面へ遷移します。

有効期間を確認後,「確定」(F12)で登録をします。

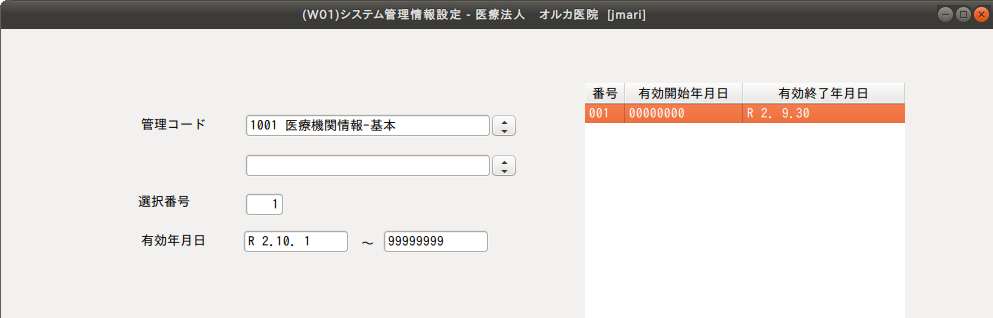

新たに基本情報の設定を行う有効期間を設定します。有効開始日には変更になる日を入力し,終了日は特に期間を設けない場合オール9を入力します。

注意

有効期間の設定を行うときは,有効期間に空白の期間がないようにしてください。

設定画面へ遷移したとき,直前の基本情報の内容が複写されています。基本情報を変更後は,「登録」(F12)します。

<2つ以上の有効期間の設定がある場合の期間および設定内容の削除方法>

※基本情報(有効開始年月日がオール0のもの)はマスタ提供されているため,削除することはできません。

(1)管理コードを入力後,削除する有効期間を指定して「確定」(F12)を押した後,「削除」(F3)をします。

(2)残った基本情報の有効終了年月日はオール9と入力して,以後無期限として登録します。

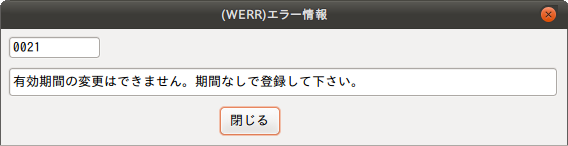

<期間変更のできないシステム管理マスタについて>

有効期間の変更ができないシステム管理マスタは,「1009 患者番号構成情報」「1031 出力先プリンタ割り当て情報」になります。これらの期間を変更しようとした場合は,次のエラーメッセージを表示します。