3.7 省庁対応

本システムを保険者直営医療機関(共済組合,健保組合など)に導入・運用することを前提とした短期給付制度の附加給付対応しました。

1 短期給付制度の概要

短期給付制度とは,組合員本人および被扶養者が公務によらない病気,負傷などの事由により被る経済的負担を補てんまたは軽減することを主な目的として行われる制度です。

短期給付には法定給付と附加給付があり,法定給付とは公的保険制度による給付をいい,附加給付とは保険者組合の規程による一部負担金の払戻金のことをいいます。

2 短期給付制度附加給付の対応概要

2-1 一部負担金

患者(組合員本人および被扶養者)ごとに附加給付分に相当する1点単価,負担割合を設定できるようにする。

これにより一部負担金は,算定された点数より以下の算出方法で決定します。

一部負担金(円) = 算定点数 × 1点単価(円) × 負担割合

(例)

1点単価=6円,負担割合=1割の患者が1000点の医療行為を受けた場合

一部負担金 = 1000点 × 6円 × 0.1 = 600円

上記の例で通常であれば,1点単価=10円,3割負担とすれば一部負担金は,

一部負担金 = 1000点 × 10円 × 0.3 = 3000円

※この場合,3000円から600円を差し引いた2400円分(附加給付分)は組合負担になります。

2-2 入金方法

一部負担金の支払いは,通常であれば現金による窓口支払いであるが,患者によっては給与から引去りとし窓口の支払いはなしの設定もできるようにします。

2-3 診療報酬明細書(レセプト)

診療報酬明細書は,通常どおりの内容で作成をします。

2-4 月次統計

附加給付の対象になった患者の請求内容を記した附加給付一覧表の作成をします。

3 一部負担金の変則的算出

患者ごとに1点単価,負担割合を設定するための方法は以下により行います。

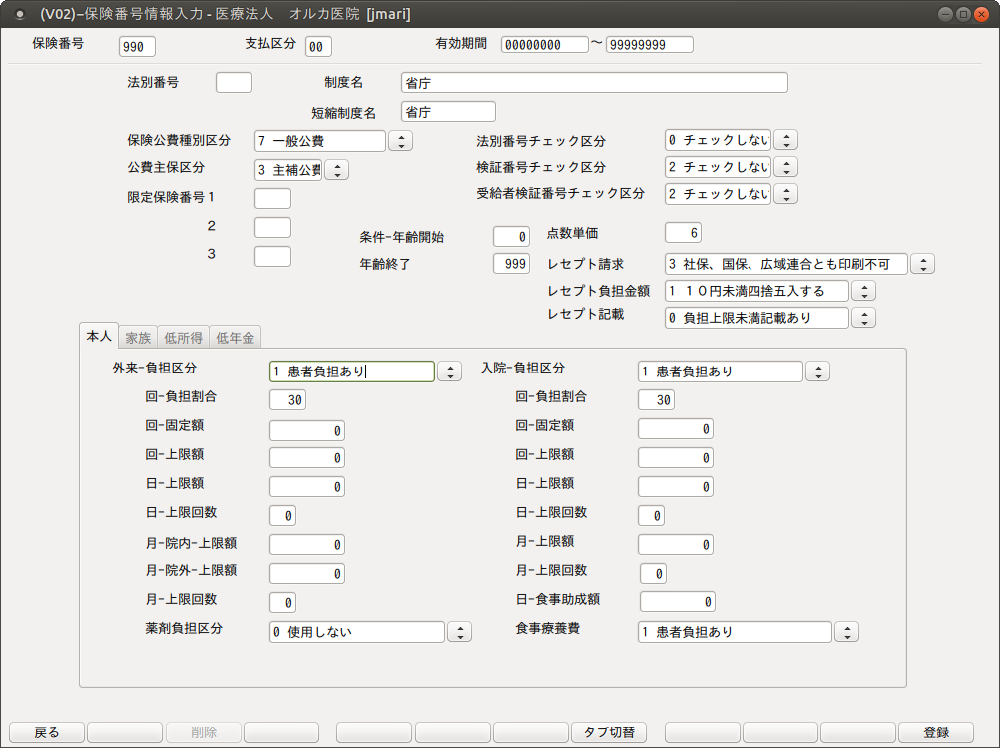

3-1 保険番号マスタ作成

変則的な一部負担金の算出を行うため保険番号マスタに以下の設定内容の公費情報を作成します。

「保険番号」: 任意 (ただし,990~999の範囲で作成する)

「法別番号」: なし

「制度名」: 任意

「短縮制度名」: 任意

「保険公費種別区分」: 7一般公費

「公費主保区分」: 3主補公費

「点数単価」: 1点単価を設定

「レセプト請求」: 3社保,国保とも印刷不可

「本人」タブ

「外来-負担区分」: 1患者負担あり

「外来-回-負担割合」: 負担割合を設定(0の場合は,本来の負担割合で計算する)

※入院も同様

例えば,1点=6円,3割負担であれば,「点数単価」に「6」,「外来-回-負担割合」に「30」を設定することになります。

3-2 保険組合せの作成

患者登録で(1)で作成した保険番号マスタの情報を公費情報欄に入力し,該当情報が含まれた保険組合せを作成します。

3-3 会計入力,一部負担金の算出

(2)で作成された保険組合せを使用して診療行為を入力します。

保険組合せに含まれる情報より1点単価と負担割合を取得し一部負担金の計算を行う。ただし,本来の保険制度による一部負担金の金額と(1)で作成した情報より計算した一部負担金を比較し,金額の低い方を算出した一部負担金とします。

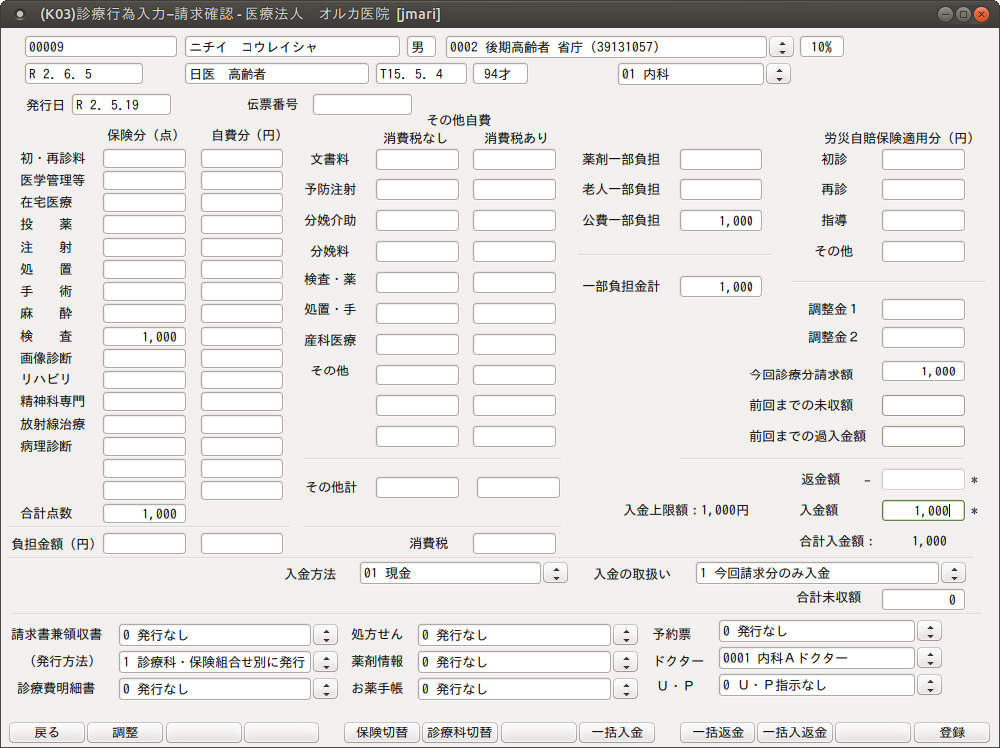

例えば,

後期高齢者(1割負担)+1点単価=6円,負担割合=3割の情報で作成された保険組合せを使用した場合

算定点数が1000点ならば

本来の一部負担金=1000点×10円×0.1=1000円

短給の一部負担金=1000点×6円×0.3=1800円

になり,本来の後期高齢(1割負担)で計算した一部負担金が少額になるのでそれを最終的な一部負担金とします。

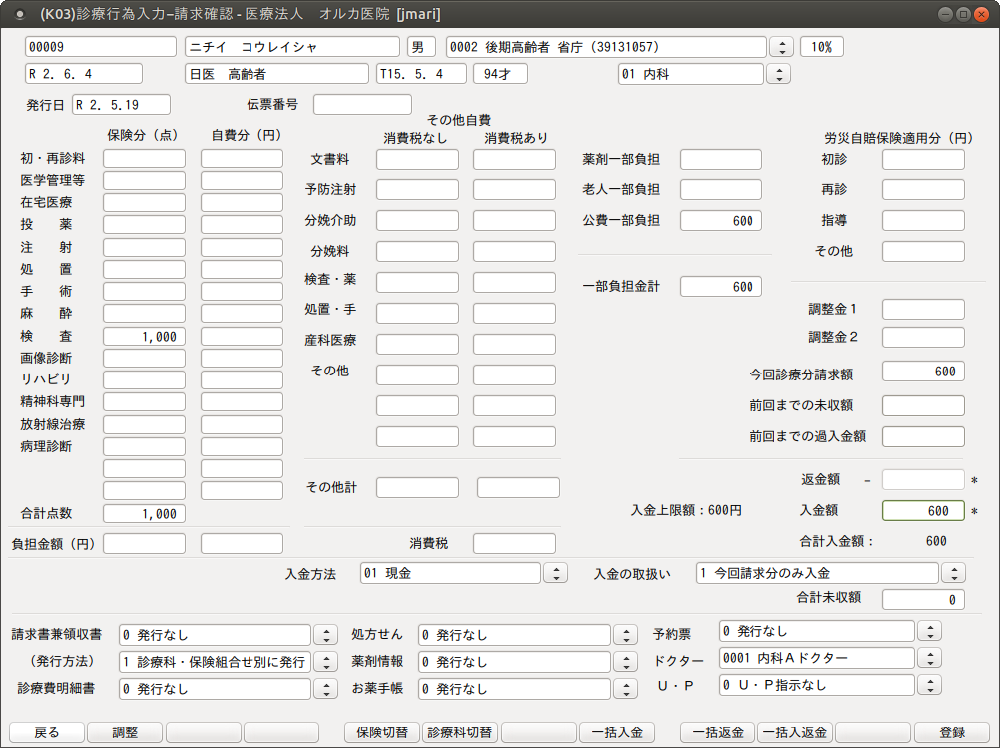

保険番号マスタの保険番号が990から999で負担割合を「0」(ゼロ)にした場合は,負担金を0円とせず,本来の保険制度の負担割合で算出します。よって,上記例の場合は,

短給の一部負担金=1000点×6円×0.1=600円

になり,本来の一部負担金より少額になるのでこれを最終的な一部負担金とします。

3-4 制度の改正

1点単価または負担割合が段階的に引き上げられるような改正をされた場合は,保険番号マスタの該当保険番号を制度に合わせて期限を切り,新たな開始日より設定内容を変更した情報を作成すると対応します。

4 入金方法の設定

患者ごとに窓口の一部負担金の入金方法の初期値を設定します。

一部負担金の入金方法とは,窓口の現金による支払いと,窓口の支払いはなく給与から引去りされる方法のどちらかです。

患者登録画面に「入金方法」の項目を追加する。この項目で設定された入金方法は初期値であるので,最終的に請求確認画面で入金方法を決定することになります。

「101 システム管理マスタ」-「1041 入金方法情報」では入金方法に対するコード付けができる。その入金方法の分類として「給与引去」を追加する。現行の分類とあわせると次の内容になります。

入金方法コード「nn」

分類区分-「01 現金」

「02 振込み」

「03 デビットカード」

「04 給与引去」 ← 追加する内容

「99 その他」

また,入金方法の内容は給与引去であっても,目的ごとの識別をできるようにするため入金方法コードに別のコードを設けることができます。

(例)本部と支部の職員を分けて管理したい

入金方法コード-「01 給与引去(本部職員)」(分類区分:04 給与引去)

「02 給与引去(支部職員)」(分類区分:04 給与引去)

これにより,入金方法の条件から目的にあった請求内容の情報を抽出できます。

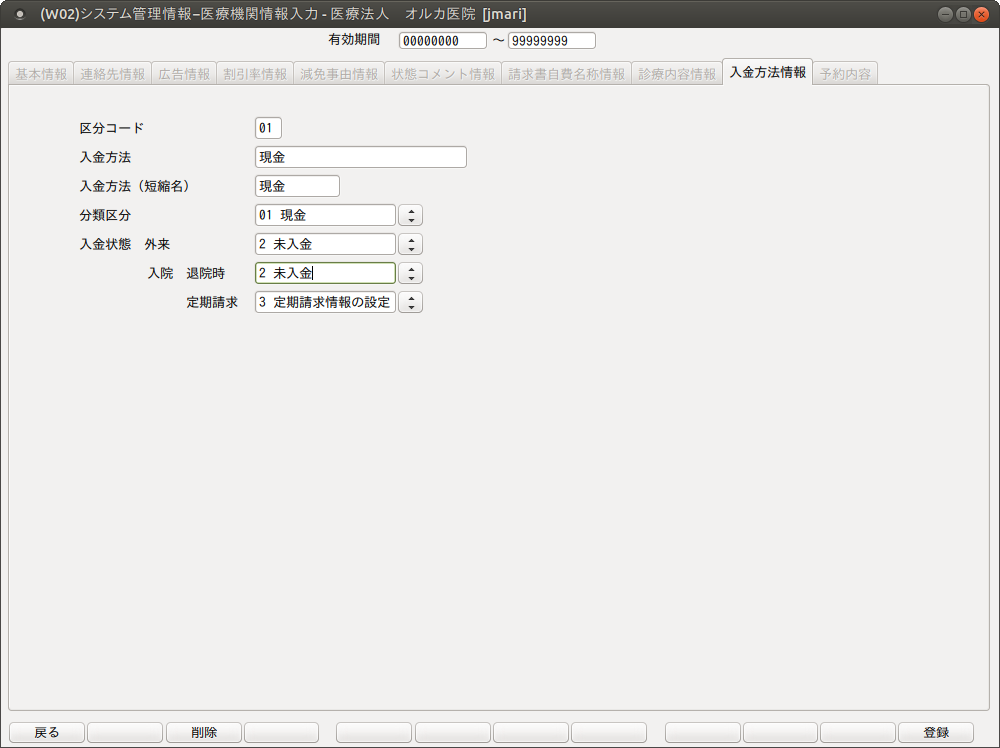

5 入金状態の設定

前出の「入金方法の設定」における「101 システム管理マスタ」-「1041 入金方法情報」に入金状態の初期値を設定する項目を新設します。

ここでいう入金状態の初期値とは,請求情報(収納)を作成した時点で「未入金」または「入金済」など,どのような扱いとするかである。「未入金」の扱いとした場合は,実際に入金(給与引去)された後,すべて「入金」登録をするなど後処理が発生します。

入金方法コード「nn」

分類区分-「04 給与引去」

入金状態-「1 入金済」

入金状態は外来請求,入院の退院時および定期請求時のそれぞれで設定できるようにし,次の区分を用意します。

1:入金済

請求確認画面初期表示時,入金額欄に今回請求額を設定します。

会計照会業務で新規に収納を作成した場合,その収納の請求額を入金額として作成します。

2:未入金

請求確認画面初期表示時,入金額欄空白に(0円)を設定します。

会計照会業務で新規に収納を作成した場合,入金額はゼロ円として作成します。

※定期請求の設定には別途「3:定期請求情報の設定」を設ける(後述参照)

「入金状態」を入金方法に設けることにより,応用により当該対応以外の次のようなケースで改善が図れる。

(1)患者が1月まとめて支払い(口座振込み)を行う場合,窓口では会計処理を行った後,収納登録で未入金に変更する必要がなくなります。

<定期請求処理の入金扱いとの関係>

入院の定期請求処理を行うと「101 システム管理マスタ」-「5010 定期請求情報」で管理されている項目から入金の扱いを決定します。

「請求時入金処理」

「1 未入金として処理する」

「2 入金済として処理する」

該当の患者が入院し定期請求書を発行した場合の入金の扱いは患者登録で設定された入金方法を優先する。入金方法の設定画面で定期請求の入金状態は以下より選択をします。

1 入金済 ・・・「5010 定期請求情報」の設定にかかわらず,入金済として処理します。

2 未入金 ・・・「5010 定期請求情報」の設定にかかわらず,未入金として処理します。

3 定期請求情報の設定・・・「5010 定期請求情報」の設定に従い処理をします。

※患者情報の「入金方法」では給与引去の設定が済みの場合で,実際には自費で入院されていた場合,それでも「給与引去」として収納情報の作成を行う。収納業務で変更を行う必要が発生します。

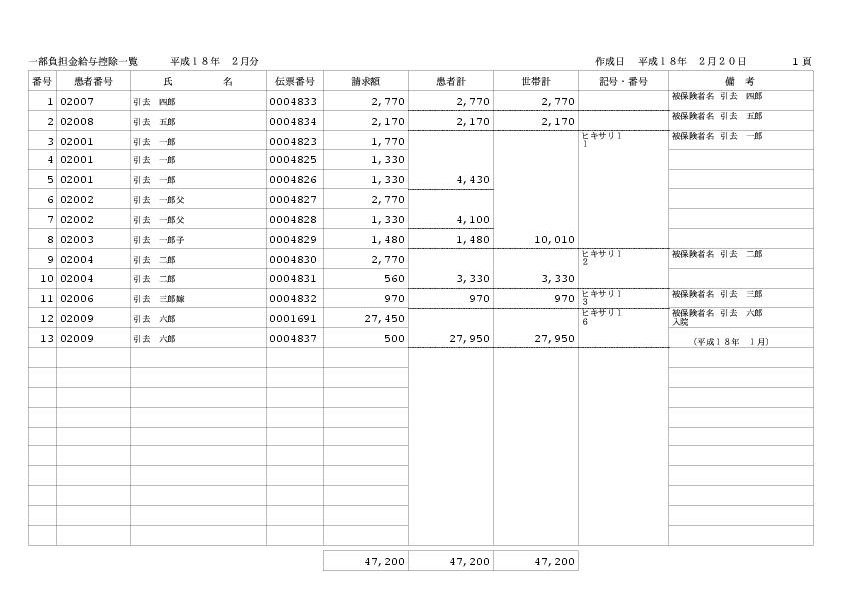

6 附加給付一覧表の作成

該当患者ごとの一部負担金の請求内容を記載した附加給付一覧表を作成します。

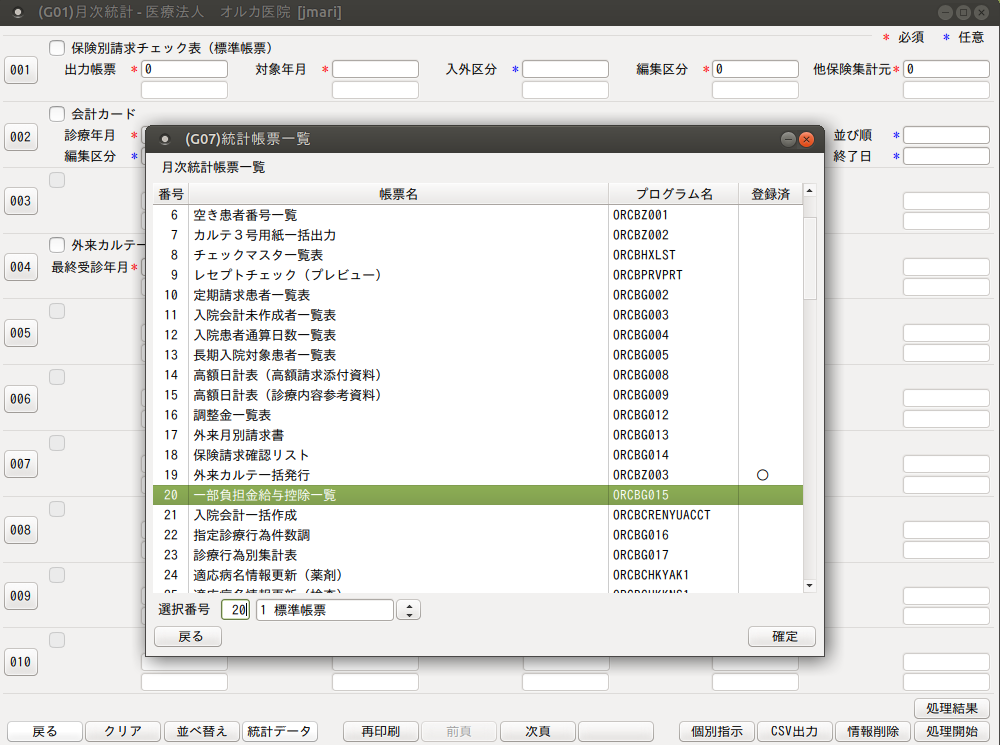

処理の実行は月次統計から行います。この際事前に「101 システム管理マスタ」-「3002 月次統計」の設定を行う必要があるが,他の標準帳票と同様に統計帳票一覧画面より選択をできるようにします。

(1)編集条件

- 入金方法(入金区分)が給与引去で登録された収納データを対象に一覧表の作成を行う。

- 一覧表の作成は月単位で行う。

- 一覧表の1明細は伝票(収納)単位とする。

- 並び順は記号・番号,本人家族区分,患者番号,伝票番号順とする。

- 患者番号,記号・番号が変わる度に患者計,世帯計の編集を行う。また,世帯データの1件目の備考欄に被保険者氏名の編集を行う。

- 記号・番号が未入力の場合は患者ごとに患者計,世帯計の編集を行う。

- 前月以前の収納に対しての訂正入力分はその収納が発生した診療年月を備考に表示する。

- 入院の収納は備考に「入院」の編集を行う

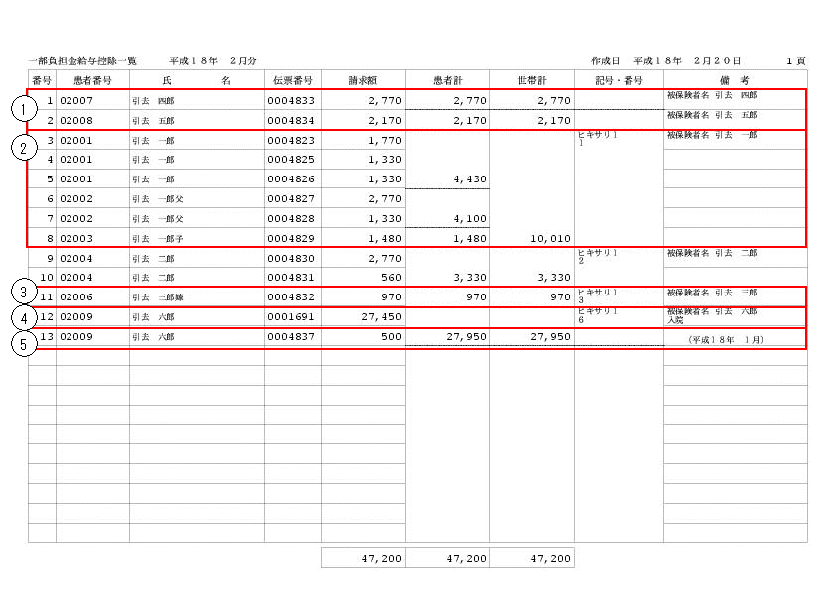

(2)編集例

(1)記号・番号が未登録の場合の編集例

(2)患者計,世帯計の編集例

(3)該当月に被保険者本人の受診がなかった場合の編集例

(4)入院収納の編集例

(5)月収納訂正分の編集例