3.4.1 レセプト電算処理システムによるデータ作成手順

総括表・公費請求書

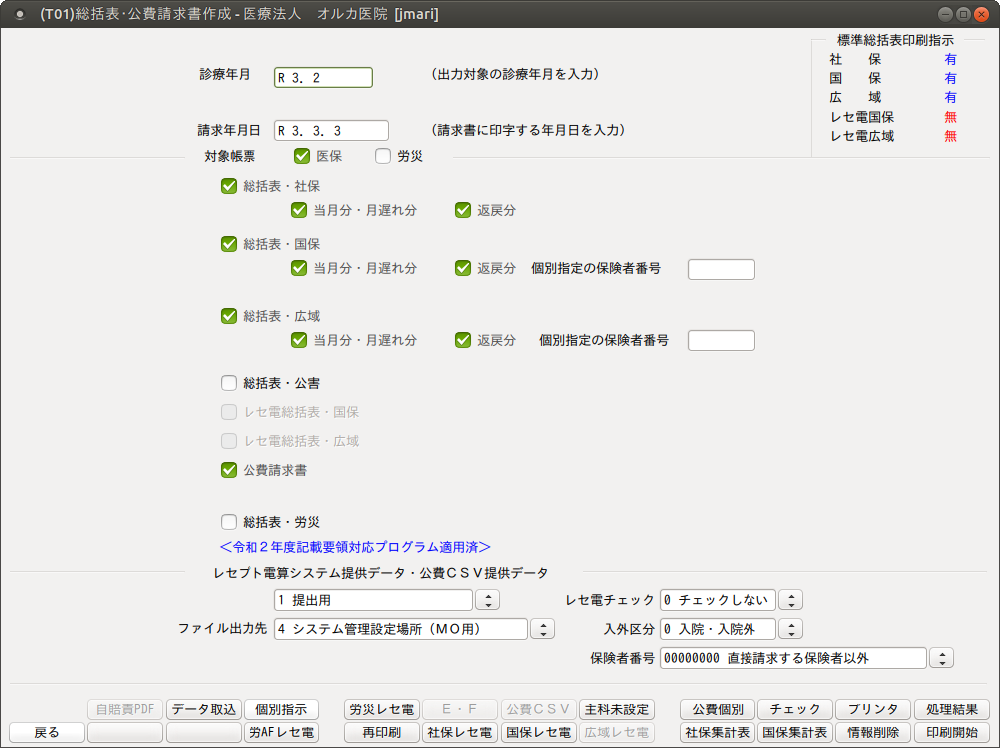

1 総括表および公費請求書の作成指示

「42 明細書」業務でレセプト作成処理により作成された請求点数情報から,総括表および公費請求書(地方公費分)の作成出力をします。ただし,国保の標準総括表の場合は始めに総括表の様式の設定を行う必要があります。

「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」の総括表のタブ画面で設定してください。未設定の場合は,国保の標準総括表は「給付割合なしの様式」で印刷をします。

また,返戻分を再請求する際の総括を別に作成できます。

※各都道府県別対応の請求書プログラムをホームページより提供していますが,順次対応を行っています。

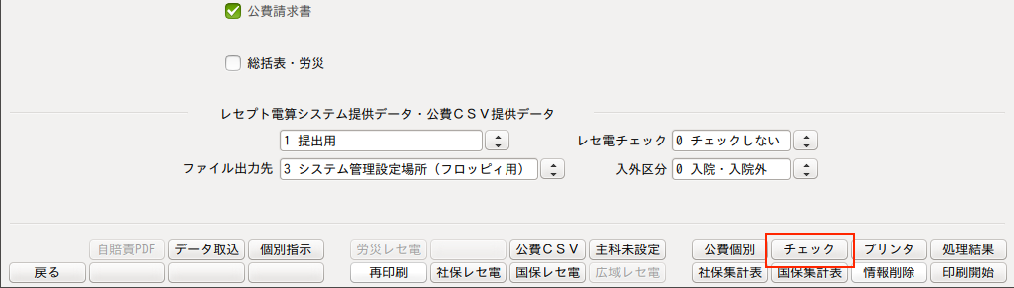

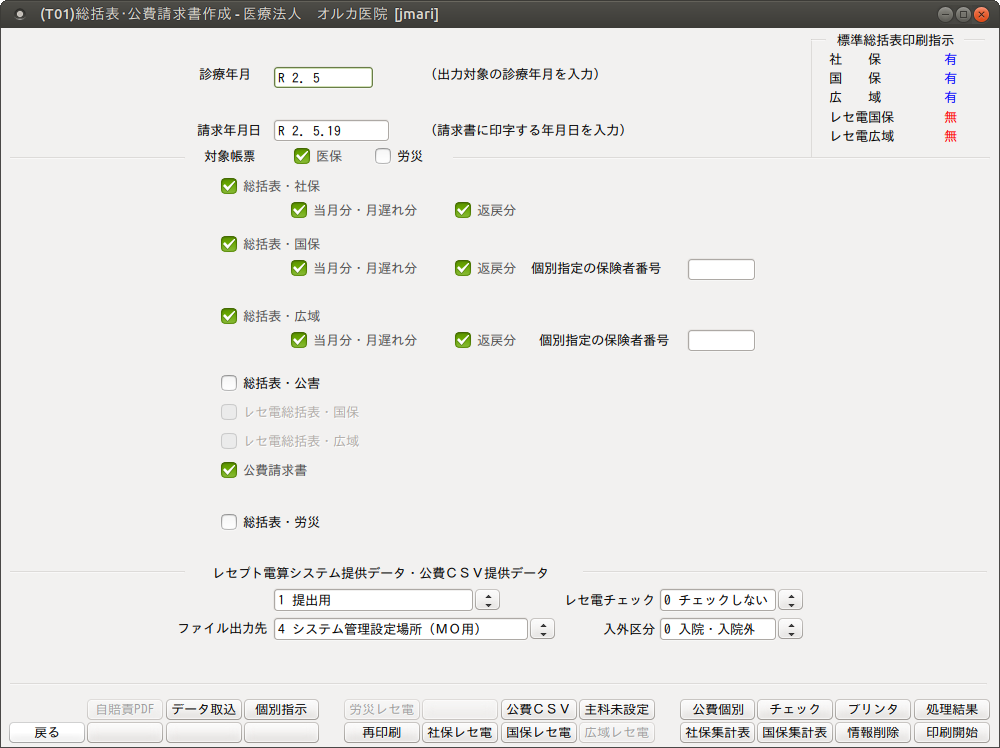

総括表および公費請求書を作成する場合,診療年月,請求年月日を必須入力します。

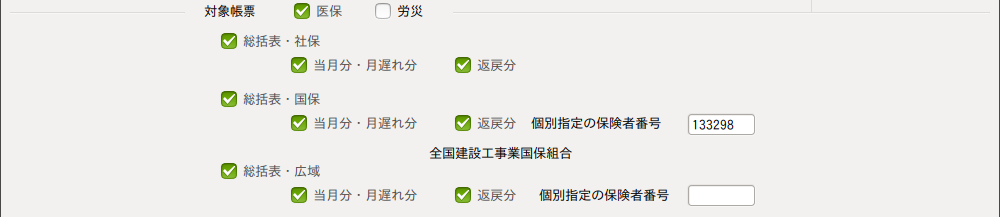

「対象帳票」の中から,作成する帳票をクリックして選択します。

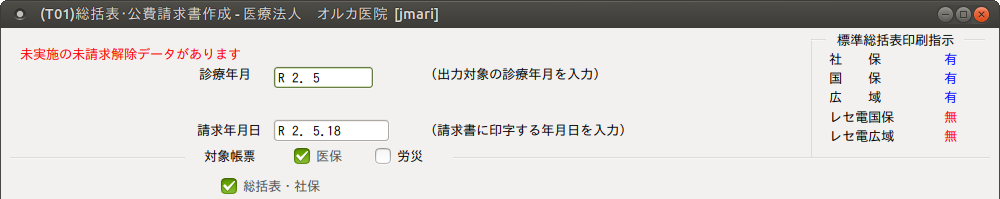

<総括表・公費請求書画面の注意メッセージ>

「未実施の未請求解除データがあります」

未請求レセプト設定で未請求解除中のままレセプト処理がされていない場合は,総括・公費請求書画面に注意メッセージとして表示します。このメッセージが表示されたときは未請求設定画面を確認してください。

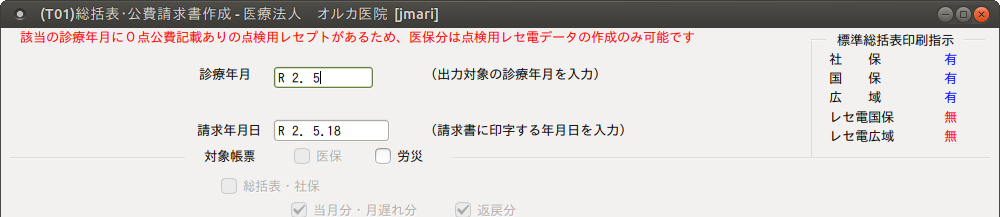

「該当の診療年月に0点公費記載ありの点検用レセプトがあるため,医保分は点検用レセ電データの作成のみ可能です」

地方公費の0点公費記載設定(「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」-点検用タブの点検用レセプト記載)を行なったレセプトがある場合に表示します。この場合,点検用レセ電データの作成のみできます。その他の処理を行うには,0点公費記載のある患者のレセプトを「42 明細書」業務の「提出用レセプト」で個別作成するか,一括作成を行ってください。

<総括票・国保,総括票・広域の個別指定について>

作成する帳票に「総括表・国保」を選択したときは,指定した保険者番号の総括表のみ作成できます。対象帳票の「総括表・国保」欄をクリックして選択し,個別指定の保険者番号欄へ保険者番号を入力した後に「印刷開始」(F12)を押します。

国保の総括表を一括作成する場合は「総括表・国保」欄を選択したとき,個別指定の保険者番号欄は空白とすると該当月の国保が対象になります。

<例>「全国建設工事業」を個別指定して印刷する

診療年月,請求年月日を入力後は「総括表・国保」を指定し,全国建設工事業の保険者番号である「133298」を入力後に「Enter」を押します。

※「個別指定の保険者番号」を指定した場合,標準で提供している国保総括表は対象の保険者を抽出し処理をしますが,カスタマイズされた国保総括表の場合は,「国保診療報酬請求書 カスタマイズについて」に基づきプログラムを修正する必要があります。

注意

総括票・広域の個別指定印刷は,「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報設定」-総括表-広域診療報酬請求書の設定が「0 すべて広域連合単位で作成」になっている必要があります。この設定は各都道府県で違いがありますので,個別作成ができない場合もあります。

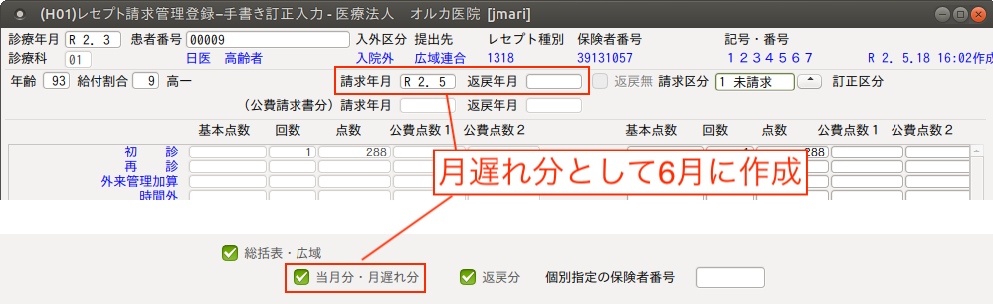

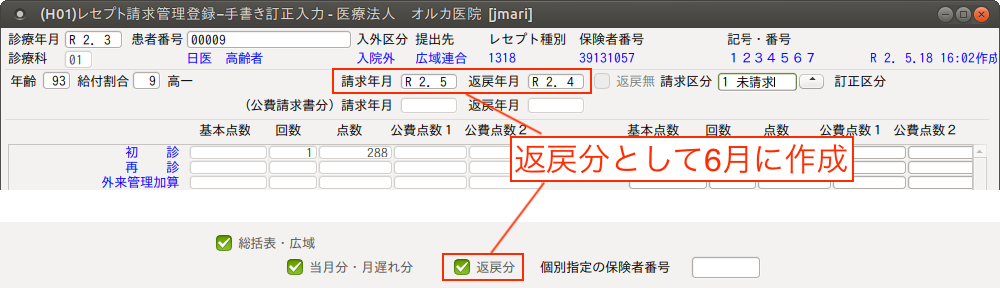

<医保分の当月分・月遅れ分と返戻分について>

| 当月分・月遅れ分 | 「43 請求管理」で請求年月を変更した場合は,月遅れ請求分として該当月の請求書にまとめ,総括を作成します。 |

| 返戻分 | 「43 請求管理」で返戻月を入力し,請求年月を入力した場合は,該当月の返戻再請求分として別総括を作成します。 |

※「43 請求管理」の返戻月の入力が済みであれば「返戻分」

※「43 請求管理」の返戻月の入力が無ければ「月遅れ分」

ポイント

オンライン請求の返戻レセプトをORCAに取り込んた後に紐付けを行い,レセプト電算データとして再提出を行う場合はレセプト電算データに記録しますが,総括表には「当月・月遅れ分」「返戻分」共に含まれません。

労災の場合,返戻年月は入力されていても返戻分の請求書は作成しません。請求年月ごとにまとめて集計します。

<レセ電総括表・国保/レセ電総括表・広域 について>

平成20年4月の改正により,「レセ電総括表・国保」の様式が削除されたため,平成20年4月以降診療分につては出力を行いません。「レセ電総括表・広域」についても現在は様式が存在しないため使用しません。

レセプト電算システムの場合,国保連合会に対してレセプト電算処理システム用の総括表が必要な場合は,あらかじめ「101 システム管理マスタ」-「3004 県単独事業情報」で設定をしておく必要があります。

(都道府県により違いがありますので,国保連合会へお問い合わせください)

国保に対してレセプト電算処理システム用の総括を作成します。

次の条件で印刷できます。

「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」-国保レセ電出力区分「0 出力無し」以外。

「101 システム管理マスタ」-「3004 県単独事業設定」-レセ電国保「有」。

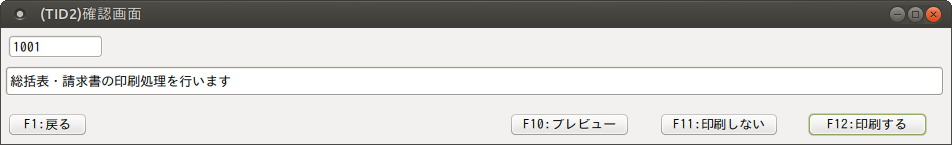

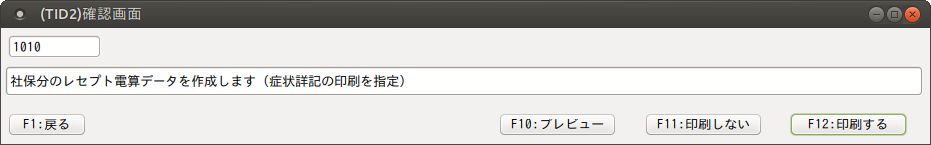

各項目を指定後,「確定」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

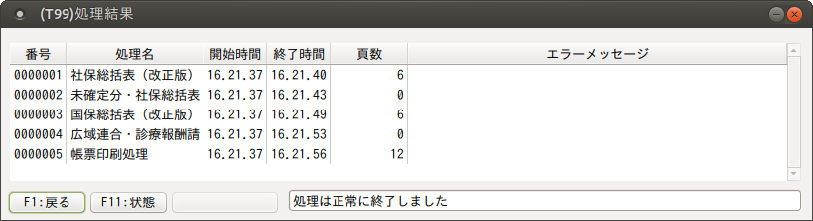

「F12:印刷する」を押すと「処理結果」画面へ遷移し,総括表および公費請求書作成処理を開始します。

「処理結果」画面では「F11:状態」を押し,その都度処理の経過が確認できます(処理中は何度でも押して処理が確認できます)作成処理後は印刷を開始します。

「F11:印刷しない」を押した場合,「F12:印刷する」を押したときと同様に「処理結果」画面へ遷移します。ただし,作成処理のみで印刷は行いません。作成処理後は,「再印刷」画面で指定した帳票を印刷できます。

「戻る」(F1)を押すと元の画面になります。

注意

公費請求書の出力を行う場合は,事前処理としてレセプト作成処理を一括作成で行っておく必要があります。その際に印刷を行う必要はありません。レセプトの一括作成処理が行われていない場合は診療年月欄に「請求書対象データなし」と表示します。

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 元の画面へ戻ります。 |

| データ取込 | Shift+F3 | オンライン請求時の請求状況CSVファイル,エラー情報CSVファイルの取り込みをします。 |

| 個別指示 | Shift+F4 | オンライン請求用に任意の患者のみのレセ電データを作成します。データ取込を行っている場合はエラーのあった患者を指定できます。 |

| 再印刷 | F5 | 以前に行った処理の一覧の中から指定して再印刷できます。 |

| 労災レセ電 | (Shift+F5) | それぞれの電算データの作成処理をします。 注意)ボタンが非活性のときは,「101 システム管理マスタ」-「2005レセプト・総括印刷情報」の「レセ電出力区分」の設定を行ってください。 社保分も国保分も同じファイル名で作成するので,必ずどちらかの処理を行ったら退避する必要があります。 データはEUCコードではなく,Shift-JISコードで作成されています。 |

| 社保レセ電 | F6 | |

| 国保レセ電 | F7 | |

| 広域レセ電 | F8 | 後期高齢者分のレセプトについて,電算データを作成します。 |

| 主科未設定 | Shift+F8 | 主科未設定患者リストを出力します。主科設定しない(システム管理未設定)医療機関では選択できません。 |

| 公費個別 | Shift+F9 | 地方公費の各帳票について個別に処理をします。 |

| 社保集計表 | F9 | 地域により出力する内容が異なるため,現在は参考提供の様式になっています。 |

| 国保集計表 | F10 | 地域により出力する内容が異なるため,現在は参考提供の様式になっています。 |

| チェック | Shift+F10 | 請求月の総括表に含まれていない患者の一覧が印刷できます。 |

| 情報削除 | F11 | エラーが発生して処理が正常に終了しなかった場合に処理内容の情報削除できます。 |

| プリンタ | Shift+F11 | 総括・請求書を印刷するプリンタを指定できます。 |

| 印刷開始 | F12 | 印刷の処理が開始します。 |

| 処理結果 | Shift+F12 | 処理の経過および結果が確認できます。 |

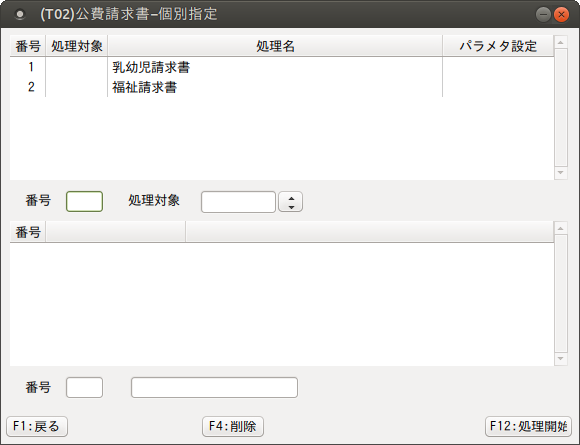

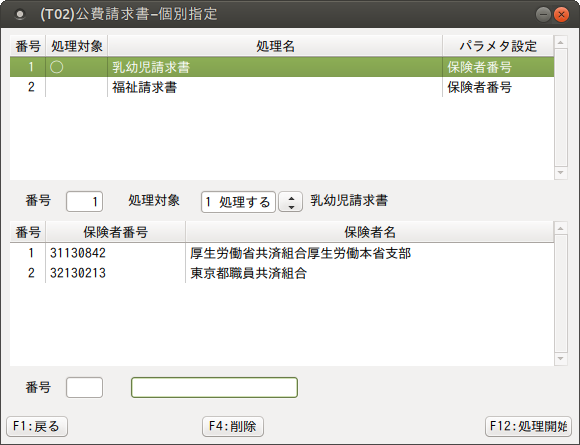

2 地方公費請求書個別発行

「公費個別」(Shift+F9)で地方公費の帳票を個別に出力できます。

あらかじめ「101 システム管理マスタ」-「3004 県単独事業情報」で設定しておく必要があります。

※各都道府県別対応の請求書プログラムをホームページより提供していますが,順次対応を行っています。

個別処理をする帳票を選択します。

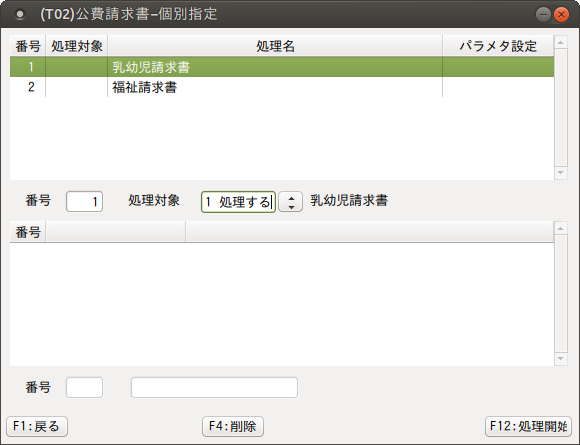

番号を入力またはクリックすると,処理対象として「1 処理する」を表示します。

「Enter」で「1 処理する」を確定します。

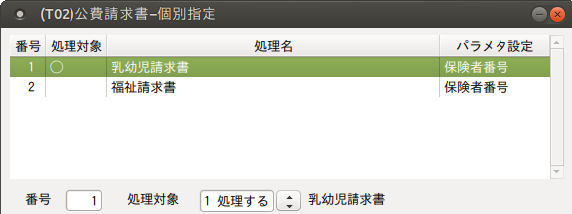

確定すると処理対象に○マークを表示します。

※この状態で「処理開始」(F12)を押すとパラメータ設定により全保険者(全患者)を対象に処理をします。保険者指定(患者指定)を行う場合は次に進んで指定をします。

次に保険者番号指定または患者番号指定を行いたい場合は,パラメータ設定により画面下部で,保険者番号または患者番号を入力します。

入力後,「処理開始」(F12)を押し処理を開始します。

3 地方公費請求書をCSV形式のファイルで出力する

注意

あらかじめ都道府県別請求書プログラムをインストールしておく必要があります。

現在,一部の都道府県で公費請求書をCSV形式で提出します。

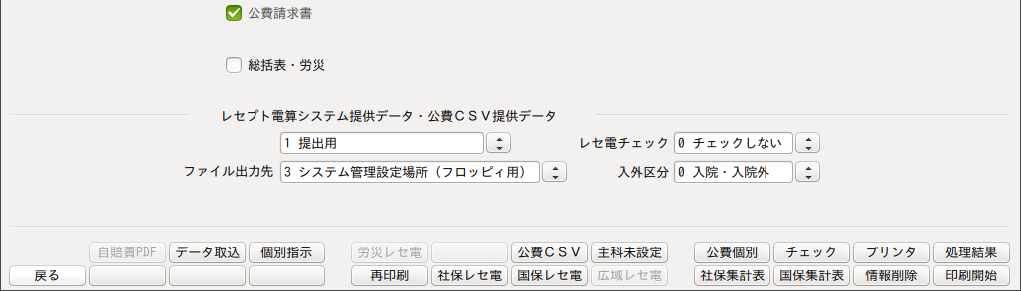

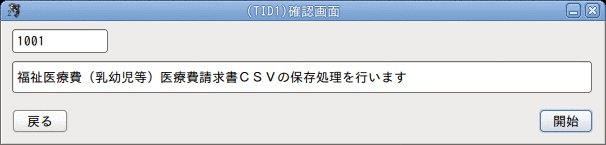

1.業務メニューより「44 総括表・公費請求書」を押し,画面遷移します。

公費請求書が選択されているのを確認し,「印刷開始」(F12)を押し,処理を実行します。

他の請求書等も選択済みの場合は「印刷する」を選択します。

(CSVデータは公費請求書の処理を行ったタイミングで作成します)

処理が終了したら「戻る」で戻ります。

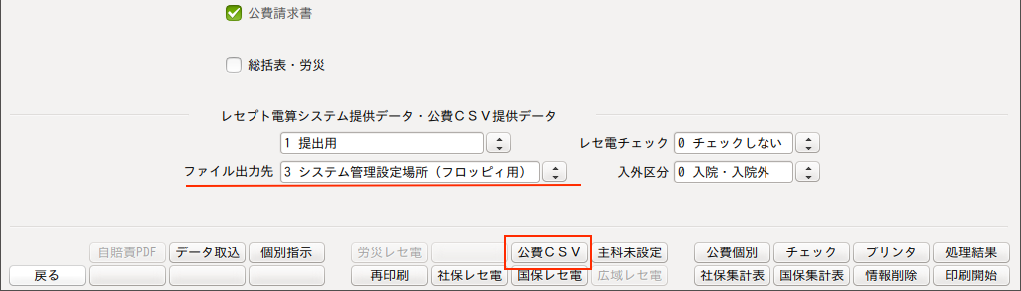

2.CSVデータが作成されると,「公費CSV」(Shift+F7)が活性化します。

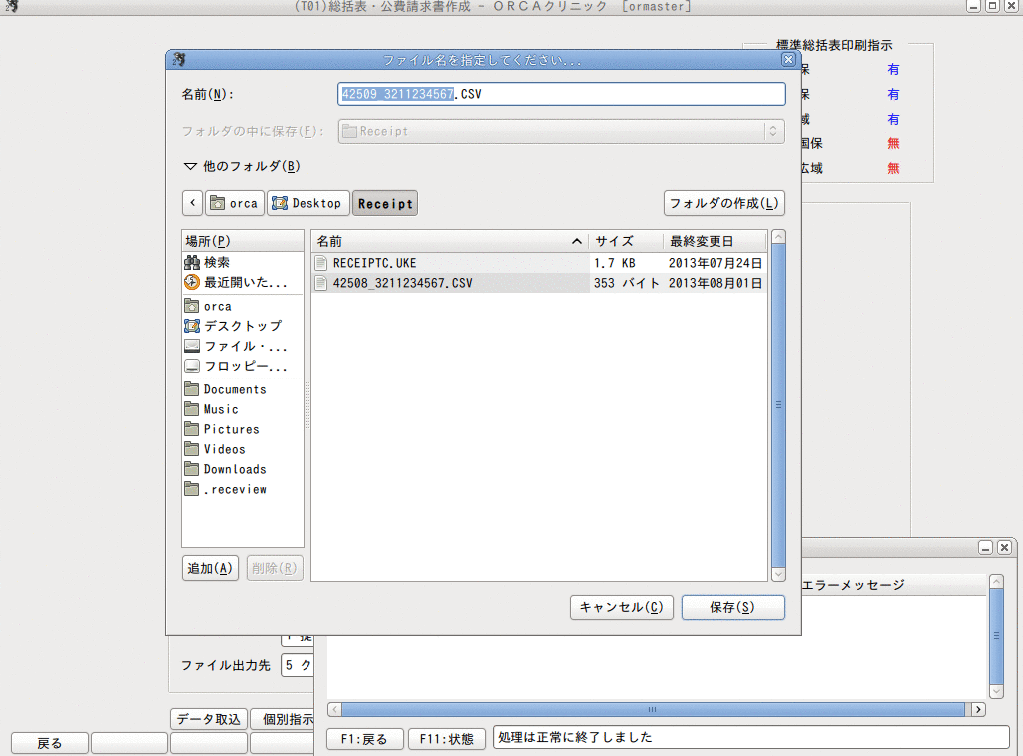

保存場所を選択し,ボタンを押します。

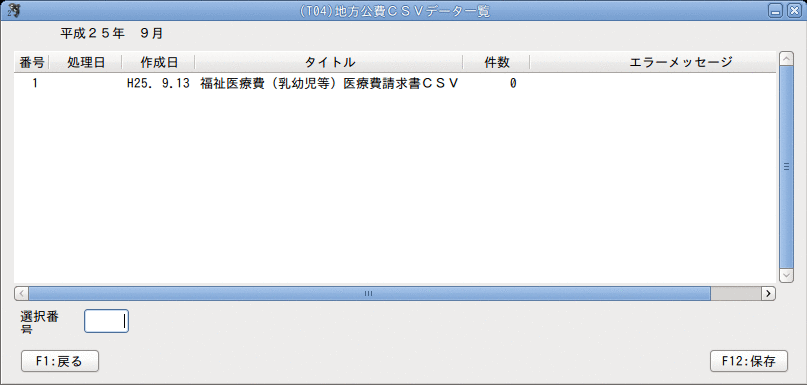

3.公費の一覧を表示します。

出力したい公費を選択し,「保存」(F12)を押します。

4.処理の確認メッセージ,媒体の確認メッセージを表示します。

「OK」を押します。

「処理が正常に終了しました」のメッセージが表示されれば完了です。

ヒント

保存先にクライアント保存を選択した場合は,操作を行っている端末の任意のディレクトリに保存できます。保存するディレクトリの問い合わせがあります。

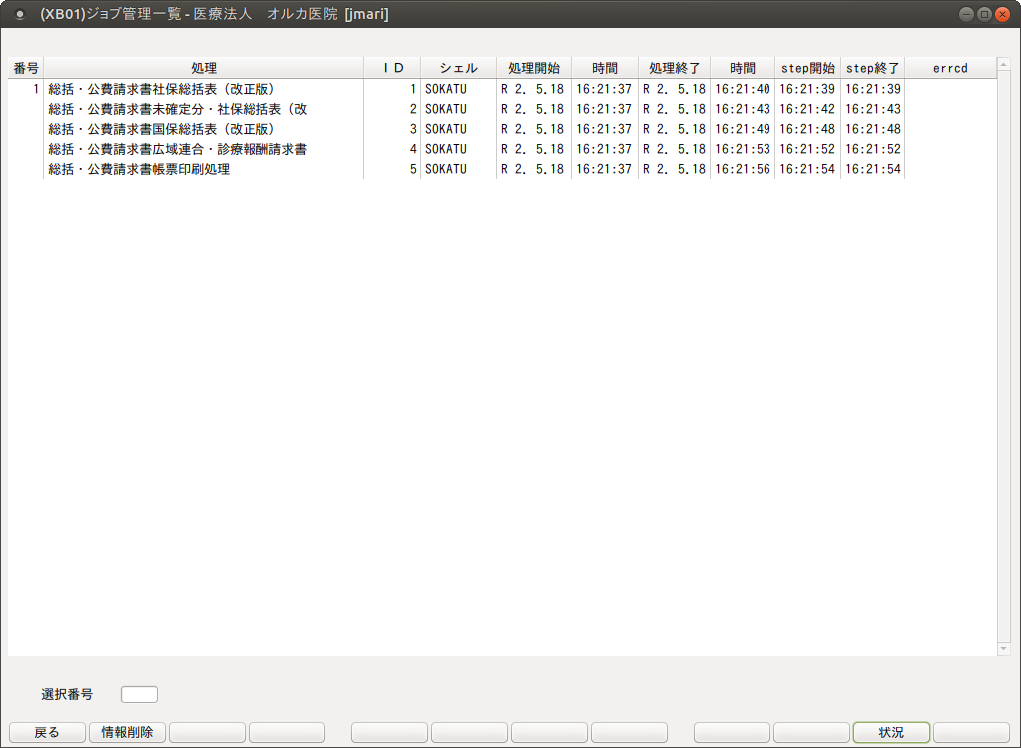

4 情報削除の処理

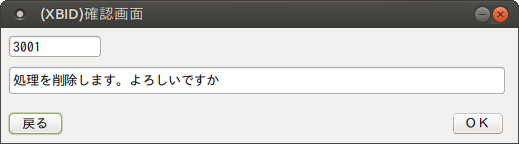

作成印刷処理中にエラーが発生して正常に印刷処理まで終わらなかった場合,再度処理を行うためには前回の処理内容を削除する必要があります。「情報削除」(F11)を押すと,前回行われた処理内容を表示します。

選択番号を入力し「削除」(F2)を押すと確認メッセージを表示します。

「状況」(F11)では,最新の状況を表示します。

なお,処理が正常に終了した場合は情報削除を行う必要はありません。

5 印刷するプリンタを変更する

総括・公費請求書のプリンタを変更できます。

「プリンタ(Shift+F11)」を押します。変更したい帳票を選択後,プリンタを指定します。

「戻る(F1)」で戻ります。

※総括・公費作成画面からメニュー画面に戻ると設定した内容をクリアします。

コンボボックスのプリンタ一覧は「101 システム管理マスタ」-「1031 出力先プリンタ割り当て情報」「2005 レセプト・総括印刷情報」「3004 県単独事業情報」より情報を取得します。

6 再印刷処理の開始

「再印刷」(F5)で既存の処理内容の再印刷をします。

「(4)印刷するプリンタを変更する」でプリンタを変更し印刷した帳票は,変更したプリンタに印刷します。

<例>番号「2」の国保総括表の1ページ目の再印刷をする

「再印刷」(F5)を押すと再印刷選択画面へ遷移します。

「帳票タイトル」の右横の「未」の表示は,「印刷開始」(F1)を押したときの「F11:印刷しない」を選択した場合に表示します。選択番号欄に「2」を入力し,頁指定欄に「1-1」を指定します。

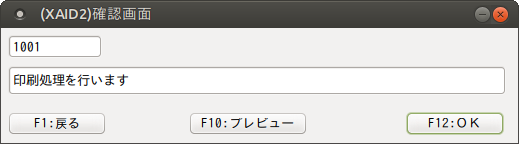

「印刷」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「F12:OK」を押すと「処理結果」画面へ遷移し,出力帳票作成処理を開始します。作成処理後は印刷をします。

「F10:プレビュー」を押すと,プレビュー画面で出力帳票を画面に表示します。

(操作方法は,【3.2.1 明細書】の【(4)プレビュー画面について】を参照してください)。

「F1:戻る」を押すと元の画面に戻ります。

※一度処理が行われた帳票のデータは保持されています。不必要な帳票は,できるだけ「削除」(F3)してください。

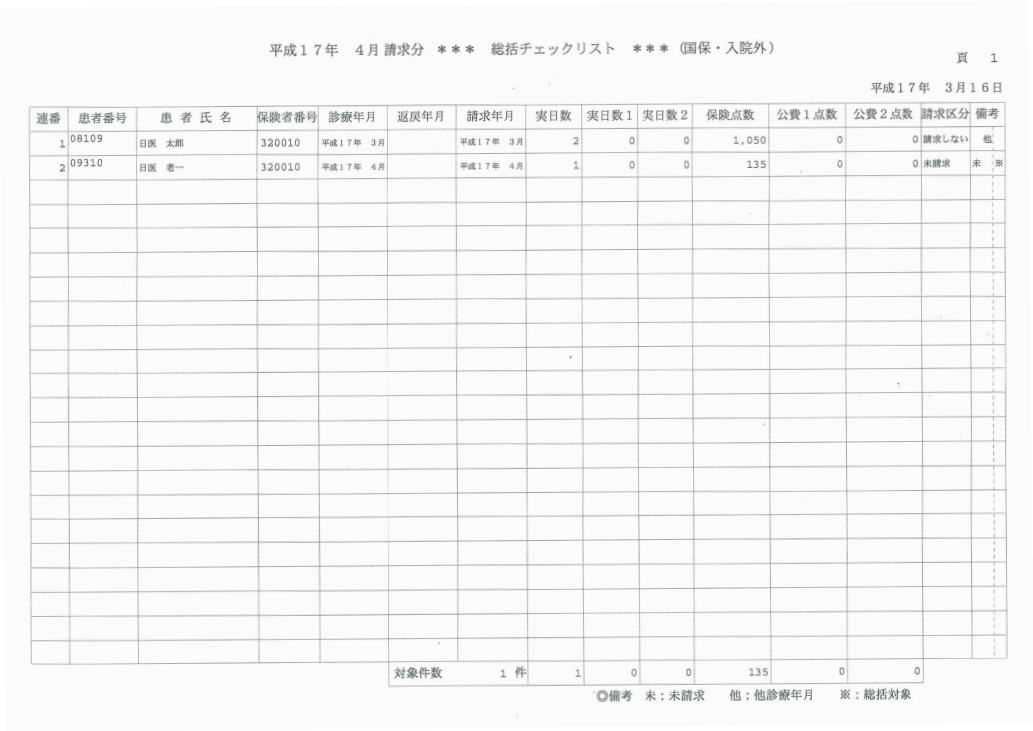

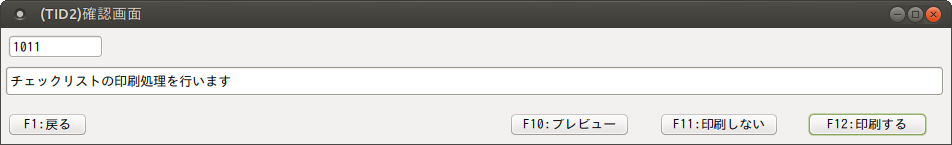

7 チェックリストの印刷

チェックリストは,レセプト一括作成処理または個別作成処理済みのレセプトを対象とし,今回診療年月以前の未請求等の患者の一覧をプレビューまたは印刷をして確認できます。

注意

通常,当該チェックは当該診療年月のレセプト作成処理を行う前に,当該月以前の未請求患者の確認を行うものです。チェック(プレビューもしくは印刷)を行うときは,当該診療年月のレセプト作成処理の前に行ってください。

レセプト作成処理で作られたデータは,「43請求管理」の「請求区分」はすべて「未請求」になり,チェックリストの未請求患者として一覧にあがります。レセプト作成後,レセプト電算データの作成または総括表の処理を行った場合は「請求済み」になります。この場合はチェックリストの抽出対象外になります。

<「チェック」(Shift+F10)より総括チェックリストを印刷する>

診療年月にチェックの対象とする年月を入力し,「チェック」(Shift+F10)を押します。

確認メッセージを表示します。「OK」で印刷をします。

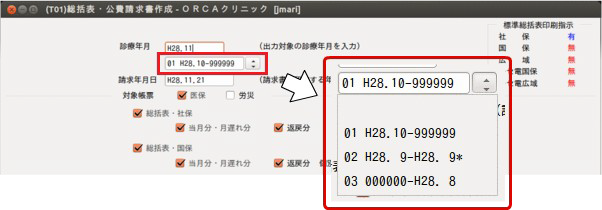

8 旧医療機関コードでレセ電データ,総括表および公費請求書を作成する

医療機関コードが変更済みの場合,月遅れ請求や返戻レセプトの再請求時に,変更前の旧医療機関コードでレセ電データや総括表などを作成できます。

※各都道府県別の総括表・請求書プログラムは順次対応予定です。

注意

医療機関コードが月途中で変更された月は,この機能は使えません。翌月より使うことができます。

下の図のように9月途中で変更した場合は「*」を表示し,9月分として請求するレセプト(月遅れ・返戻含む)または,9月診療分のレセプトは旧医療機関コードで作成できません。

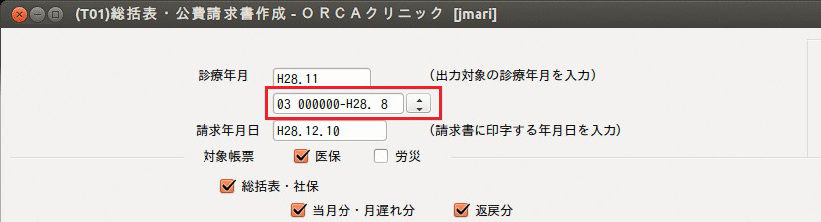

1.医療機関コードを変更後,業務メニュー「44 総括表・公費請求書」画面に医療機関コードの選択項目が追加されます。

2.医療機関コードの期間を選択します。

医療機関コードの期間は診療年月と紐付けられています。

上の図の場合は,

H28.8月以前のレセプトを,H28.11月分として,H28.12.10に請求する

設定になります。

3.「印刷開始」(F12)または社保・国保のレセ電データを作成します。選択した範囲の月に有効な医療機関コードで処理をします。

<その他>

- 個別指示画面も同様に医療機関コードの範囲を選択できます。

- レセ電データの履歴保存を設定している場合,最後に作成したレセ電データのみ保存します(上書きをします)。

- 医保のみ対応しています。労災・自賠責レセプトには対応していません。

- 「43 請求管理」の操作方法は従前通り変わりません。

事前準備

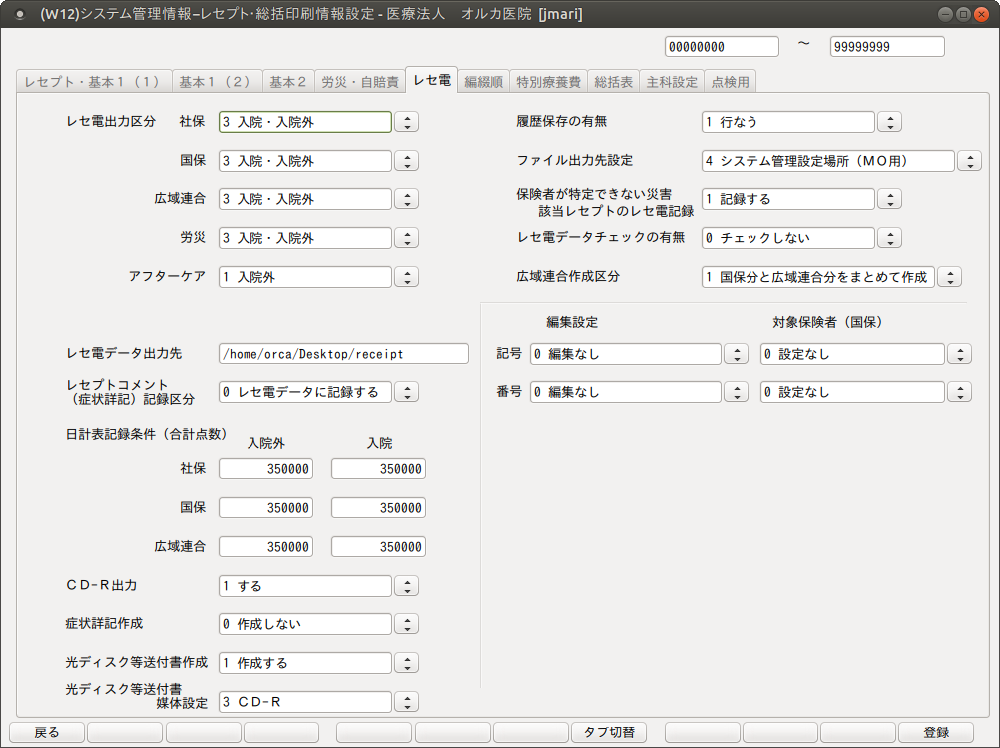

1. 「101 システム管理マスタ」―「2005 レセプト印刷情報」-レセプト(基本ーレセ電)の設定をします。

| 社保レセ電出力区分 国保レセ電出力区分 広域連合レセ電出力区分 労災レセ電出力区分 アフターケアレセ電出力区分 | コンボボックスより選択します。 「0 出力なし」になっている場合はレセ電データを作成しません。 |

| レセ電データ出力先 | レセ電データをハードディスク内に出力するため,出力先のディレクトリを指定します(ディレクトリの最後は「/」で終わっていること)。 |

| レセプトコメント(症状詳記)記録区分 | 症状詳記の記録をするか否かを指定します。 |

| 日計表記録条件(合計点数) | レセ電に算定日情報を記録しているため,現在は使用していません。 |

| レセ電CD-R出力 | CD-R用のisoファイルを作成する場合は 「1 する」にします。 注意! 日レセではisoファイルをメディアには書き込めません。ライティングソフトウェアを別途準備して書き込んでください。 |

| 症状詳記作成 | 症状詳記を 印刷しない場合は「0 作成しない」 印刷する場合は「1 作成する」にします。 |

| 光ディスク等送付書作成 | 送付書を 印刷しない場合は「0 作成しない」 印刷する場合は「1 作成する」にします。 |

| 履歴保存の有無 | 「0 行わない」 システム管理設定場所に保存します。 「1 行う」 システム管理設定場所に保存するときに診療月・提出先ごとに保存フォルダを作成し,保存します。 |

| ファイル出力先設定 | レセ電データの保存先の初期表示を設定します。 クライアント保存を行うには,各ユーザごとにシステム管理の設定をする必要があります。業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「1010 職員情報」-「個別設定」-<クライアント保存>の項目を「1 保存可」に設定します。 |

| 保険者が特定できない災害該当レセプトのレセ電記録 | 患者登録画面で「959 災害該当」の登録があり,かつ保険者番号欄または公費単独の場合は負担者番号が空白のレセプト(保険者が特定できない災害該当のレセプト)のレセ電記載を設定します。 |

| レセ電データチェックの有無 | 支払基金の「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧(医科)」に基づいたチェックをします。 |

| 広域連合作成区分 | 広域連合分を国保分とまとめるか否かを設定します。 |

レセ電データを作成する

1. 「42 明細書」業務で,レセプトの一括作成処理をします。

(レセ電による請求業務の処理は,紙で総括表を出力するまでの操作方法とほぼ同様になります)

2. 「44 総括表・公費請求書」業務で各項目を入力します。

「診療年月」,「請求年月日」,「ファイル出力先」を入力します。

3. 「社保レセ電」(F6)または「国保レセ電」(F7)を押します。

確認メッセージを表示し,各レセ電データの作成処理をします。

4. 症状詳記または送付書の印刷を指定します。

「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」の設定によりメッセージが異なります。

| F10:プレビュー | レセプト電算データの作成処理後にプレビュー画面を表示します。 |

| F11:印刷しない | レセプト電算データの作成処理後に印刷を行いません。 |

| F12:印刷する | レセプト電算データの作成処理および印刷データ作成処理を開始します。 |

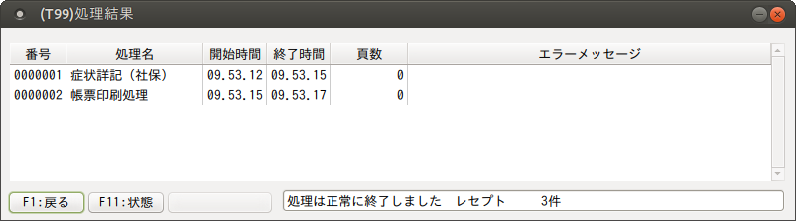

5.処理結果画面で「処理は正常に終了しました」と表示し,ファイル出力先に保存します。

<設定項目について>

レセプト区分

「1 提出用」

レセ電提出用のデータを作成します。

「2 点検用(院外処方含む)」

レセ電データに院外処方や包括診療分のデータを記録します。

データチェックなどに利用できます。

ファイル出力先

「3 システム管理設定場所(フロッピィ用)」

「4 システム管理設定場所(MO用)」

「5 クライアント保存」

「6 クライアント保存(CD-R用)」

「3 システム管理設定場所(フロッピィ用)」または「4 システム管理設定場所(MO用)」については業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」のレセ電出力先に設定したディレクトリにそれぞれのファイルサイズで保存します。

「5 クライアント保存」または「6 クライアント保存(CD-R用)」は操作を行っているクライアント端末の任意のディレクトリに保存できます。

ヒント

<クライアント保存について>

クライアント保存を行うには,各ユーザごとにシステム管理の設定をする必要があります。業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「1010 職員情報」-「個別設定」-<クライアント保存>の項目を「1 保存可」に設定します。

<クライアント保存時のダイアログについて>

クライアント保存を選択した場合はダイアログを表示し,「保存」または「開く」ができます。

- ・ダイアログが表示されるまで処理結果画面を表示したままにしておいてください。

- ・「開く」を選択するとレセ電ビューアで内容を確認できます。事前に設定が必要です,【6.1 付録1 クライアント保存の拡張】を参照してください。

レセ電チェック

支払基金の「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧(医科)」に基づいたチェックをします。

入外区分

入院・入院外の指定をします。

<その他レセ電作成時の注意点>

医療機関識別コード

システム管理設定場所にレセプト電算データを保存した場合,ファイルを識別するために医療機関識別コードを先頭に付加しています。

(例)医保レセプトの場合

01RECEIPTC.UKE

このファイルを支払基金・国保連合会へ提出する場合はファイル名を変更し医療機関識別コードを取り除く必要があります。

01RECEIPTC.UKE → RECEIPTC.UKE

ヒント

業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」-レセ電で<レセ電データ履歴保存の有無>の設定を「1 行う」とした場合は,医療機関番号はフォルダ名に付け,レセ電データはRECEITC.UKEで作成します。

労災レセ電の保存形式

短期給付・傷病年金はRRECXXXX.UKEファイルを複数作成,アフターケアはARECXX00.UKEファイルを複数作成するため,クライアント保存ではzip形式で保存します。

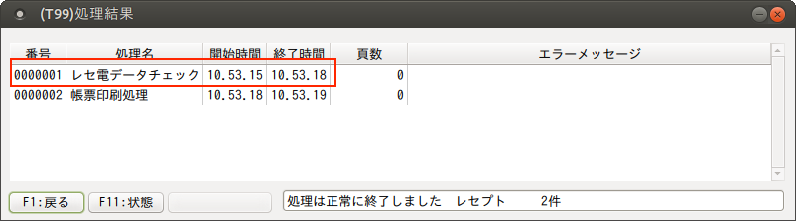

<レセ電チェックを行なった場合の処理結果の表示について>

処理結果画面の処理名は最後に行なった処理名を表示します。

レセ電チェックは最後に行うため,レセ電チェックを行う場合は必ず「レセ電データチェック」を表示します。

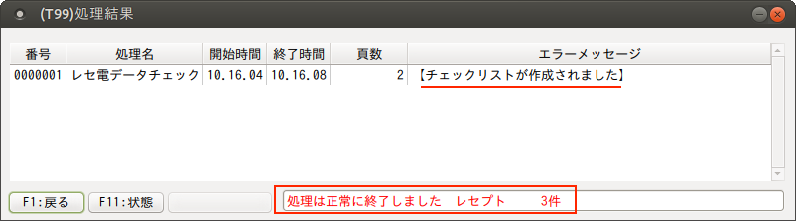

■レセ電チェックでエラーがあるときの表示

【チェックリストが作成されました】と表示し,「処理は正常に終了しました」と赤字で表示します。

頁数には症状詳記,光ディスク等送付書,チェックリストの印刷枚数を表示します。

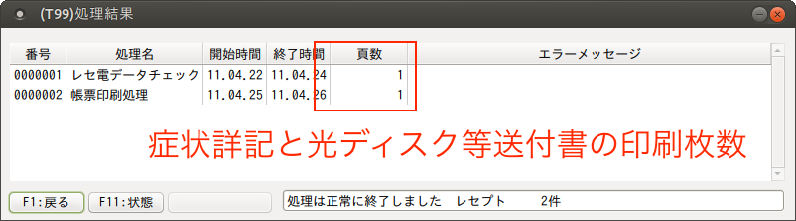

■レセ電チェックでエラーがないときの表示

症状詳記や光ディスク等送付書を作成する場合は,「処理は正常に終了しました」と黒字で表示し,頁数には症状詳記と光ディスク等送付書の印刷枚数を表示します。

※この画面の頁数「1」は光ディスク等送付書の印刷枚数です

注意

「社保レセ電」「国保レセ電」「広域レセ電」を押したときに次のメッセージが表示された場合は,月遅れ請求を行うレセプトを再作成してください。

※「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」でレセ電の設定を行う前はレセプト電算データは作成しません。運用途中からレセ電提出を行う場合はレセ電データのない前月分のレセプトが月遅れ設定されいる場合があります。再度,月遅れ分のレセプトを 「レセプト作成→請求管理確認→レセ電作成」 するとレセ電に含まれます。

<症状詳記について>

症状詳記は,会計照会画面の「コメント」(Shift+F4)または病名登録画面の「コメント」(Shift+F5)から遷移するコメント入力画面で入力を行ったコメント,または病名登録画面の「手術歴」(Shift+F6)から遷移する手術歴レセプト記載登録画面で入力を行った手術歴を対象にレセ電データへ記録します。

指定した診療年月にコメント入力画面でコメント入力の該当者がいない場合,処理結果画面の「頁数」は「0」で表示します。