(9) 検査料

(9)-1 診療種別区分

| 内容 | 診療種別区分 |

|---|---|

| 検査 | .600 |

| 検査薬剤 | .601 |

| 検査材料 | .602 |

| 検査加算料 | .603 |

| 検査(外来包括対象外) | .610 |

検査料では4つの診療種別区分があります。

通常は検査の「.600」を入力します が,省略できます。「.600」を省略した場合も検査内容によっては,それぞれが単独検査として剤分離を自動で行い登録できます。

「.610」または回数が「*2」以上は,包括検査を包括の対象外になります。「.610」を入力後の包括対象検査は「.600」の剤にまとめず,別算定できます。重複チェックも行いません。包括項目数以下の場合は,それぞれ単独で「.610」入力し,包括項目数以上の場合は「.610」の剤にまとめて入力します。

ポイント

検査薬剤のみの入力は「.601」,検査材料のみの入力は「.602」,検査加算項目を単独入力するには「.603」を使用して入力します。

ヒント

前回実施日の日付の自動発生できます。

個別に自動発生させたい診療行為の点数マスタに設定をします。

【5.2 点数マスタ】の【(3)診療行為マスタ】を参照してください。

(9)-2 入力形式

「診療種別区分」

「検査手技コード」△「時間または回数」

「検査加算コード」

:

「薬剤コード」△「数量」

:

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

:

「材料コード」△「数量」*「回数」

になります。

数量が1の場合は省略できます。回数が*1の場合は省略できます。

診療種別区分は省略できます。ただし,剤終了の判別は 回数の入力によるか,診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略できないこともあります。

ヒント 包括検査の回数入力について

包括グループごとに自動包括をします。

包括検査は包括数に達するまでは単剤になるため*1で区切ることができます。

*1または*1を省略している検査は包括グループごとにまとめます。

このときは*1を削除してまとめます。*1を手入力しても削除します。

※ 回数を*2以上にすると包括対象外になります。

(9)-3 主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

6歳未満乳幼児加算

各判断料

血液採取料(点数マスタの採血料区分で管理しています)

逓減検査の2回目以降

外来迅速検体検査加算(システム管理の設定による)

(9)-4 各項目についての説明

■判断料の自動算定

検査に対する判断料は,各判断料のグループごとに当月算定があるかどうかを判定し算定できる場合は自動的に算定をします。

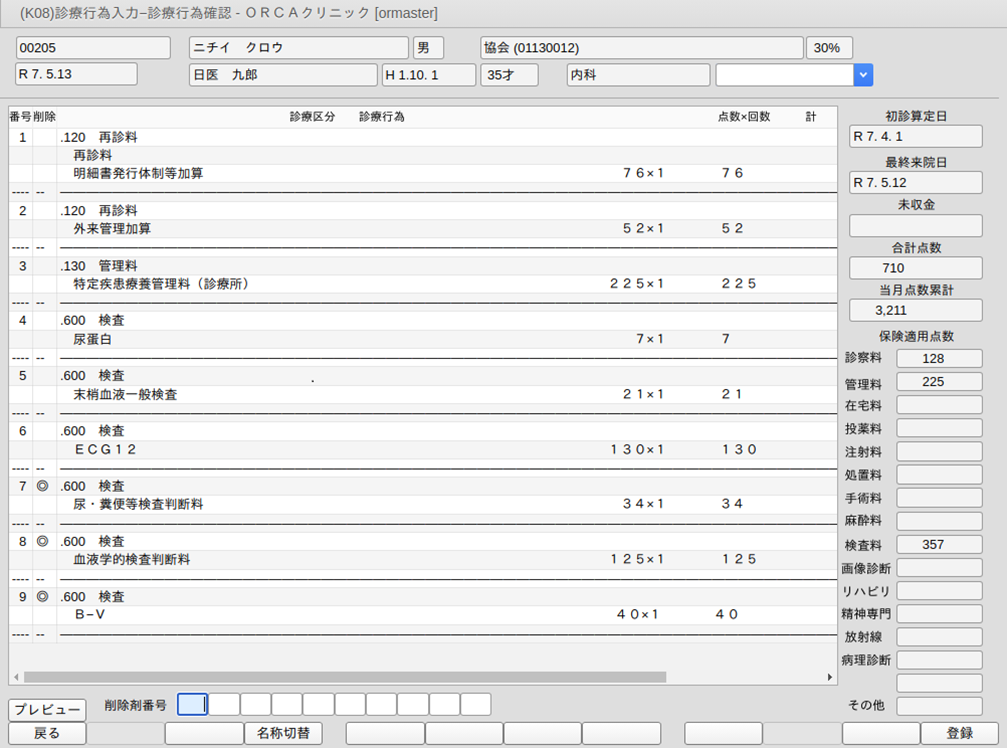

例えば,次のようなケースで入力された場合

蛋白定量(尿) : 尿・糞便等検査判断料

末梢血液一般 : 血液学的検査判断料

EEG2 : 脈波図,心機図,ポリグラフ検査判断料

「登録」(F12)を押して遷移する診療行為確認画面で,自動算定された剤を確認できます。削除列に「◎」が表示してある剤が自動算定項目になります。

■検査診療行為コードの検索

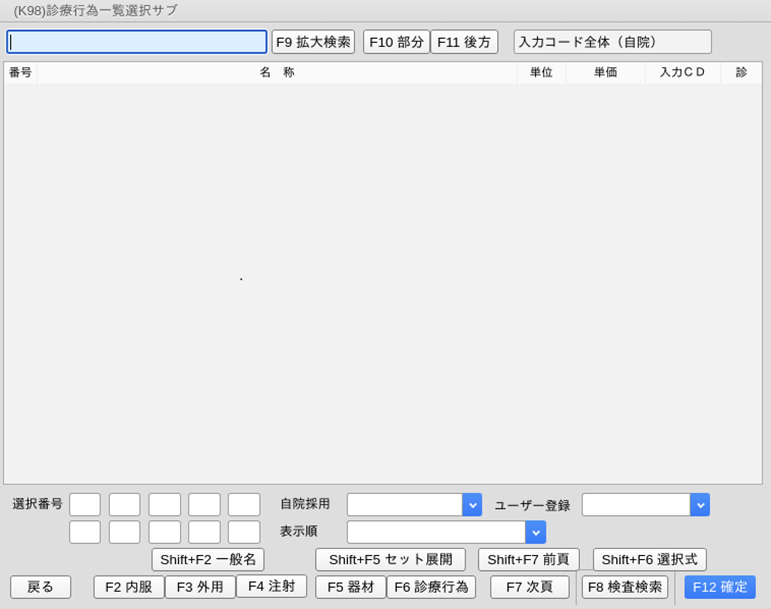

検査の診療行為コードは,「診療行為コード検索画面」で特別な検索機能を提供しています。検索画面を表示するため「//」(スラッシュを2つ)を入力します。

次のようにすべての項目が空白(クリア)の状態で画面を表示します。

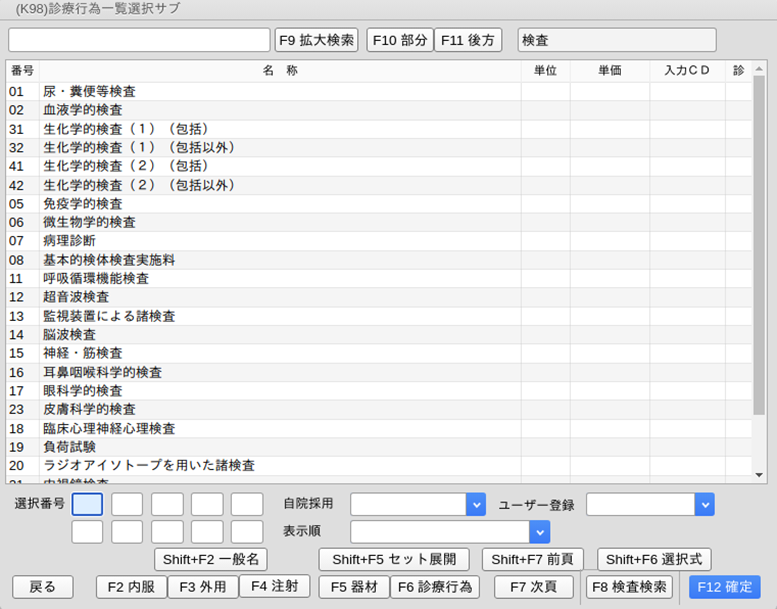

「F8検査検索」を押すと検査の区分名の一覧を表示します。

生化学的検査は項目が多いことと,包括項目と包括外項目に分けて複数をまとめて入力を行う場合がありますので分けてあります。

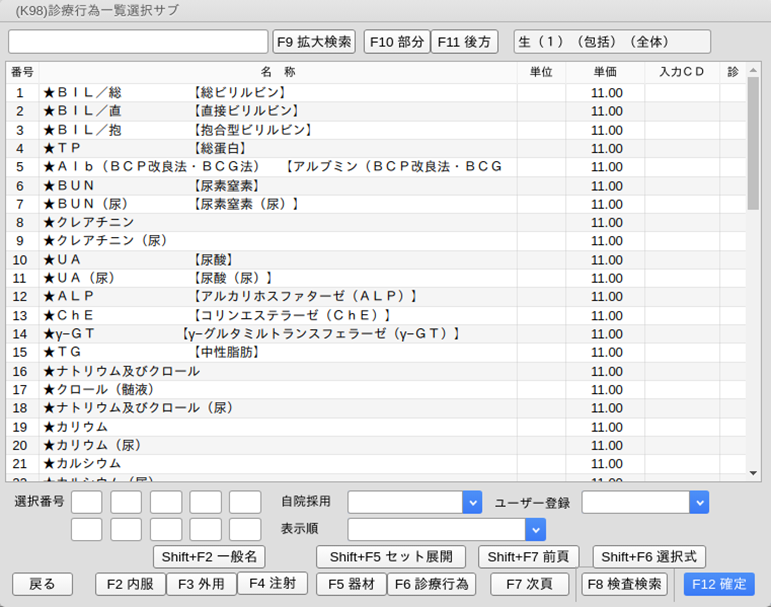

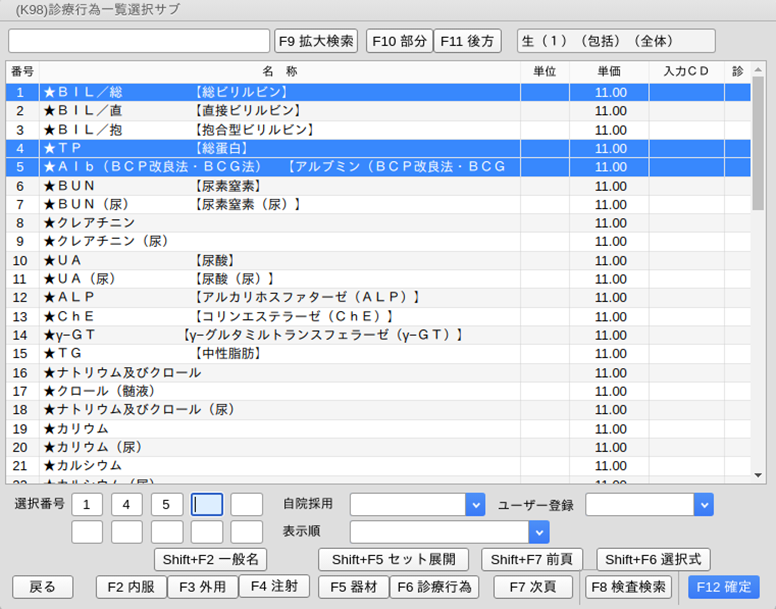

例えば,生化学的検査(1)(包括)の項目を検索する場合は,選択番号に「31」と入力して次のような項目の一覧を表示します。

初めに一覧に表示するのは,指定した検査区分の中で入力コード(入力CD)の登録がある検査になります。入力コードの登録に関わらず対象区分の検査項目をすべて一覧表示するには,「F9 拡大検索」を押します。

検査の一覧より該当の検査を探し,その番号を入力します。

もう一度「Enter」を押すと元の入力画面へ取り込まれます。

(入力例ではいずれの検査にも入力コードが登録されているため,診療行為入力画面は入力コードを表示します)。

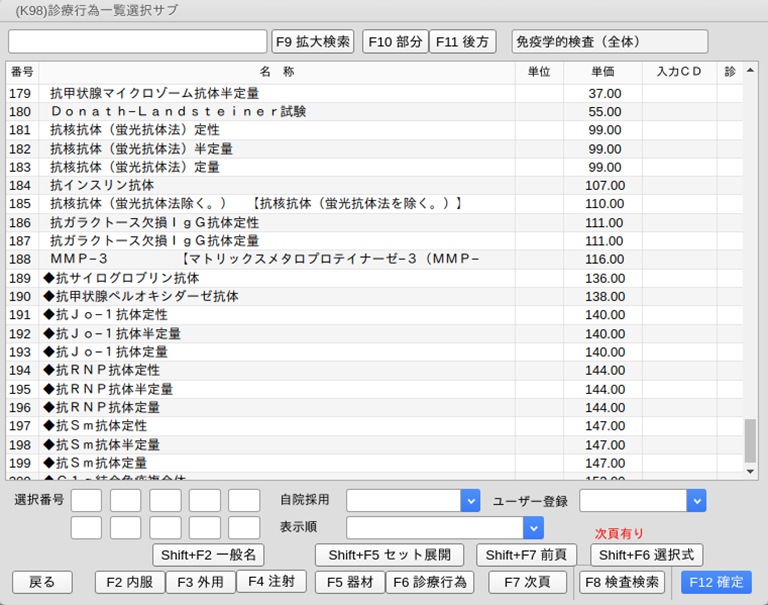

以下の画面は「免疫学的検査」の一覧です。検査項目名の頭に記号がついているものがあります。

これは,包括(まるめ)検査の項目を表しますが記号ごとに包括のグループを分けています。

「包括グループ別の記号」

| 血液学的検査 | 出血・凝固検査 | ★ |

| 生化学的検査(1) | 血液化学検査 | ★ |

| 生化学的検査(2) | 内分泌学的検査 | ★ |

| 腫瘍マーカー(RPHA法など) | ● | |

| 上記以外の腫瘍マーカー | ◆ | |

| 免疫学的検査 | 肝炎ウイルス関連検査 | ★ |

| 自己抗体検査 | ◆ | |

| D006の区分14~24までの検査を3項目以上行なった場合の包括グループ | 出血・凝固検査 | ■ |

| D008の区分10~21までの検査を3項目以上行なった場合の包括グループ | 内分泌学的検査 | ▼ |

| D013の区分3~12までの検査を3項目以上行なった場合の包括グループ | 肝炎ウイルス関連検査 | ▲ |

| D014の区分9~11までの検査を2項目または3項目以上行なった場合の包括グループ | 自己抗体検査 | ◇ |

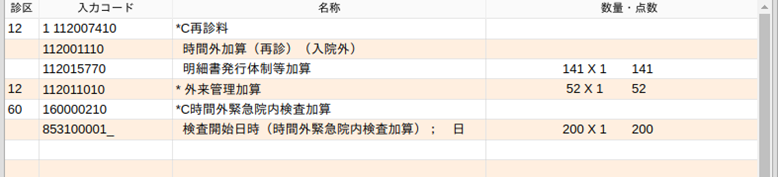

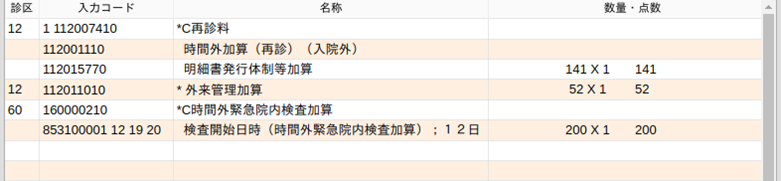

■時間外緊急院内検査加算

時間外緊急院内検査加算を算定する場合は,診療行為コードを入力します。

「時間外緊急院内検査」と合わせてコメントを自動発生します。

発生するコメントは検査を実施した開始日時をレセプトに表示するためのものです。

(例)12日の19時20分開始の場合

ヒント

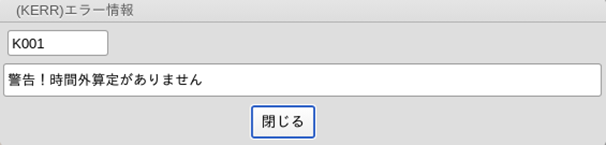

診察料に時間外区分が入力されていない時はエラーメッセージを表示します。

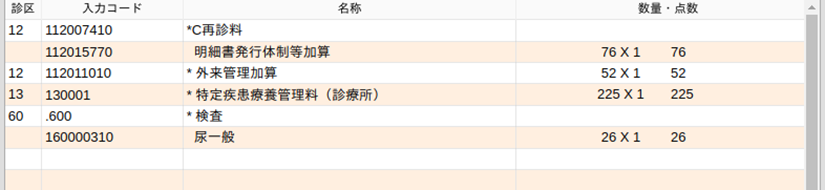

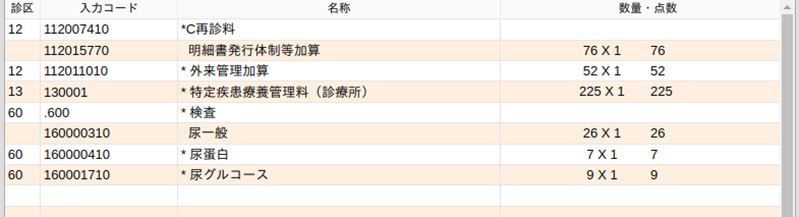

■尿・糞便等検査

算定を行う診療行為コードを入力します。

検査の診療種別区分を入力し,検査の診療行為コードを入力します。

診療種別区分は省略できます。

診療種別区分を省略しても検査の内容によってはそれぞれが単独検査として剤分離を自動で行い登録できます。

■血液学的検査

算定を行う診療行為コードを入力します。

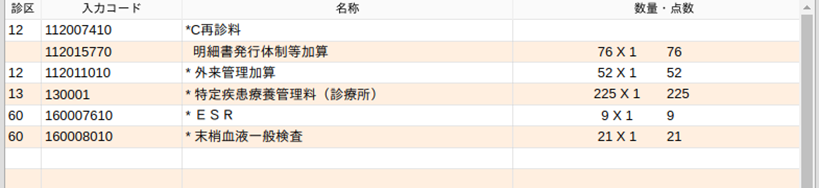

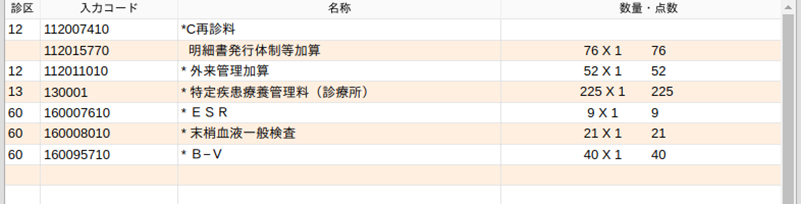

赤血球沈降速度測定,末梢血液一般検査を行った場合は次のような入力になります。

これらの検査に際して行った採血は「血液採取料」として算定できます。

設定を行うと「血液採取料」を自動算定できます。

設定方法は,【5.2.3 診療行為マスタ‐(3)-1基本情報】の<採血料区分の設定>を参照してください。設定されていない場合は,静脈採血の診療行為コードを手入力します。

6歳未満の乳幼児に対して血液採取を算定する場合も一般と同様に診療行為コードを入力します。

血液採取料の乳幼児加算点数は自動発生します。

■生化学的検査1

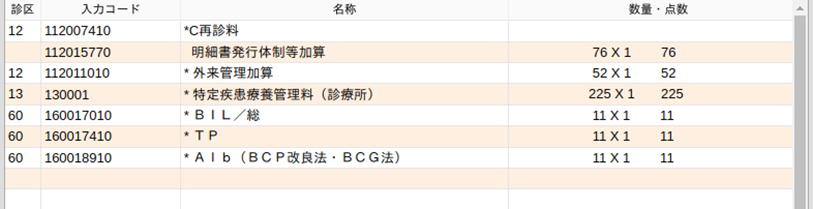

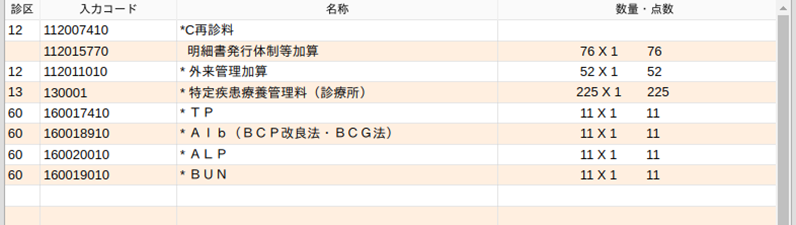

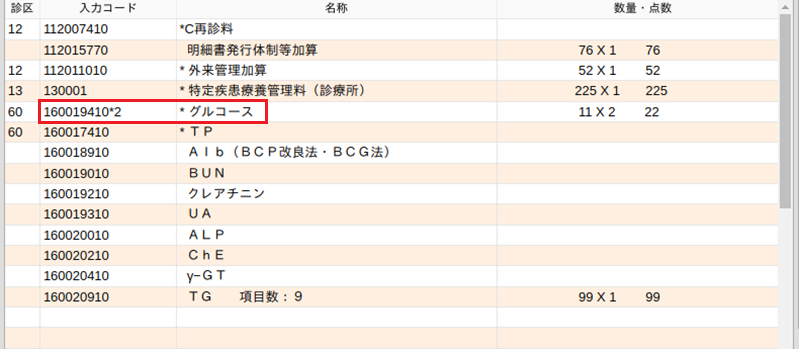

<例1>5項目未満の表示

まるめ項目数に達していないので単独剤として算定されています。

(診療種別区分の入力は省略しています)。

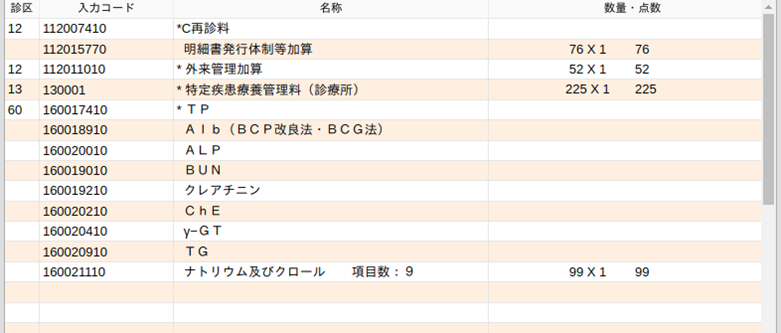

<例2>5項目以上の表示

5項目以上は1剤にまとめます。

<例3>1日に2回行った検査の入力を行う場合

グルコースを2回行った場合。

以下に3つの入力方法を挙げていますが,この中でも「入力方法3」の入力を推奨します。

入力方法1.

グルコース2回を検査の最初に入力します。

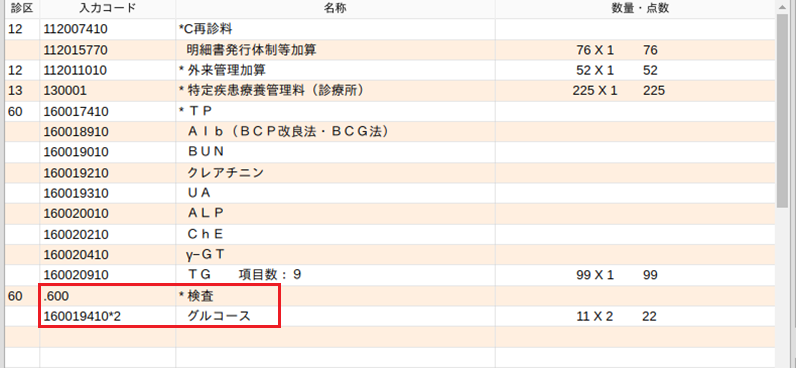

入力方法2.

診療種別区分「.600」を入力し,他の検査とは剤を別にしてグルコース2回を入力します。

診療種別区分を入力すると,包括検査と,2回以上の同じ包括検査の入力は正しく行われます。

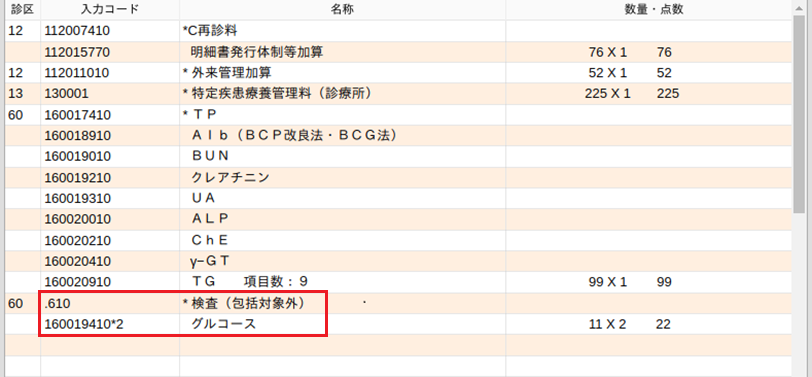

入力方法3.

診療種別区分「.610」を入力後に,グルコース2回を入力します。

「.610」は,包括検査を包括の対象外です。「.610」を入力後の包括対象検査は「.600」の剤にまとめず,別算定できます。重複チェックも行いません。包括項目数以下の場合は,それぞれ単独で「.610」入力し,包括項目数以上の場合は「.610」の剤にまとめて入力します。

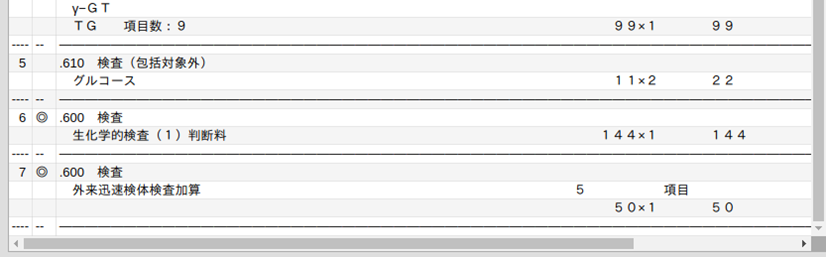

■外来迅速検体検査加算

1. 外来迅速検体検査加算を自動算定するには,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック項目」の「外来迅速検体検査加算自動発生」を「1 算定する」または「2 算定する(設定)」にします。

2. 「2 算定する(設定)」とした場合は続いて「101 システム管理マスタ」-「1016 外来迅速検体検査設定情報」で当日に検査結果を情報提供できる検査を登録しておきます。

算定できる検体検査を入力した場合に5項目を限度として自動算定します。

注意

時間外緊急院内検査を算定する場合また文書による説明ができない等,算定できない場合は診療行為確認画面で削除を行ってください。

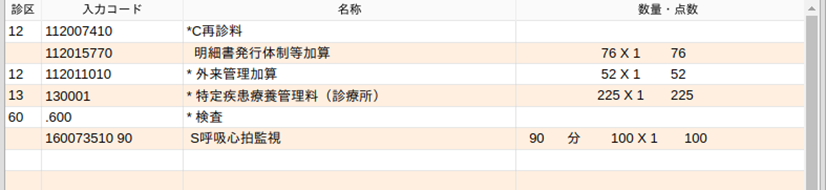

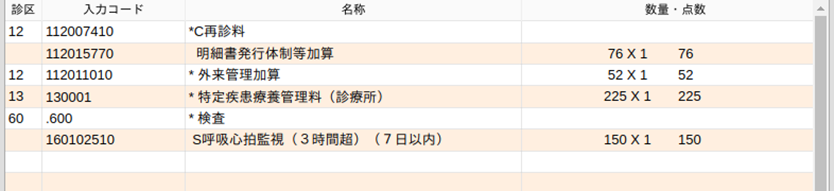

■監視装置による諸検査

呼吸心拍監視は監視を行った時間を分単位で入力します。

例では1時間30分(=90分)を入力しています。

また,診療行為コードの中には固定点数を持ったコードもあります。

その診療行為コードを入力した場合は数量は入力できません。

【3時間超,7日以内の場合】

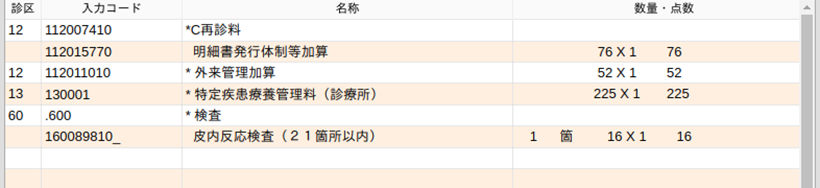

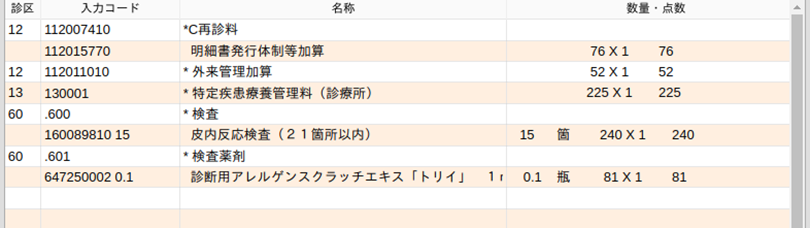

■負荷試験等

皮内反応検査を行った場合は次のような入力になります。

この診療行為コードの場合は,テストの種類数を入力します。

例では15種類のテストを行った場合を入力しています。

検査に使用した薬剤の入力は「検査薬剤」の診療種別区分「.601」を入力して行います。

皮内反応1種類に必要な薬剤と数量を入力しテストの種類数を回数として入力します。

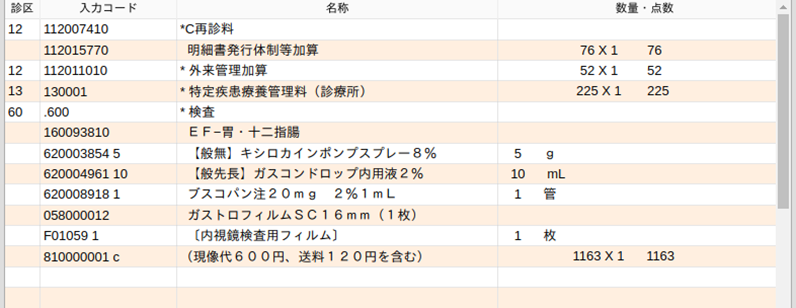

■内視鏡検査

検査手技料,加算,薬剤,フィルムを入力します。

ヒント

診察料に時間外区分が入力済みの場合は,内視鏡の時間外加算を自動算定します。

<内視鏡検査用フィルムの算定について>

フィルム

”700590000 内視鏡検査用フィルム”について特定器材商品名コード(058XXXXXX)を作成し入力します。

特定器材商品名コードの作成方法は【5.3-(5) その他材料・特定器材商品名ユーザ登録】を参照してください。

現像料

点数マスタで”770100000 現像料”の金額を変更し入力します。

送料

点数マスタで”770110000 送料”の金額を変更し入力します。

注意

平成27年11月以前に,特定器材商品名コード(058XXXXXX)の金額欄にフィルム代・現像代・送料の合計金額を入力しコードを作成していた場合は,上記のようにフィルム,現像料,送料に分けて登録し直してください。