(4) 投薬料

ヒント

投与期限(投与開始日から8週等)のある薬剤のチェックは患者登録画面の禁忌薬剤に登録すると診療行為入力画面でチェックできます。【2.2.3 患者情報の入力】の【(1)-4 禁忌薬剤登録】を参照してください。

<薬剤の表示について>

薬剤名の先頭に先発品,後発品の区分を表示しています。

| 通常の表示(入力後の表示) | 一般名記載の設定がある場合の表示 | 区分内容 |

|---|---|---|

| 【先発無】(【無】) | 【般無】 | 先発品がない後発品 |

| 【先無加】(【加】) | 【般加】 | 先発品がない後発品

(一般名処方加算1対象薬剤) |

| 【後発有】(【先】) | 【般先】 | 後発品がある先発品 |

| 【後発】(【後】) | 【般後】 | 先発品がある後発品 |

| 【加】(【加】) | 【般加】 | 後発品がない先発品

(一般名処方加算1対象薬剤) |

| 表示なし | 表示なし | 後発品がない先発品 |

| 以下の薬剤にはそれぞれ先頭に「不」,「睡」,「う」,「精」を表示します。

抗不安薬・・・「不」 睡眠薬・・・・「睡」 抗うつ薬・・・「う」 抗精神病薬・・「精」 先発品なし後発品であり一般名処方加算1の対象となる医薬品,後発医薬品でないが一般名処方加算1の対象となる医薬品には「加」を表示します。 例:【不般加】セニラン錠3mg |

||

<薬剤の一般名表示について>

処方箋に一般名記載する薬剤を一般名で表示することができます。

【5.1システム管理マスタ-】の【1038 診療行為機能情報】を参照してください。

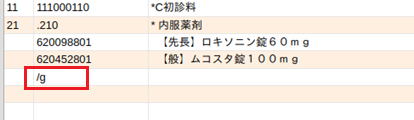

<銘柄表示と一般名表示の切替え>

診療行為入力画面の最終行に「/G」,「/g」を入力します。

例)ムコスタ錠100mgを点数マスタで一般名設定

4−1 診療種別区分

| 内容 | 診療種別区分 | |||

|---|---|---|---|---|

| 通常 | 院内処方 | 院外処方 | 院内処方(包括) | |

| 内服 | .210 | .211 | .212 | .213 |

| 内服(臨時) | .290 | .291 | .292 | |

| 頓服 | .220 | .221 | .222 | .223 |

| 頓服(臨時) | .296 | .297 | .298 | |

| 外用 | .230 | .231 | .232 | .233 |

| 外用(臨時) | .293 | .294 | .295 | |

「通常」

診療種別区分は,基本的に表内の「通常」の列の区分を使用します。

「院内処方」・「院外処方」

緊急やむを得ない場合に院内と院外を混在した投薬を行ったときは,「院内処方」と「院外処方」のそれぞれの診療種別区分を指定して入力します。「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報-基本」,または「診療選択」(Shift+F1)の「院外処方区分」,もしくは診療行為入力画面の「院内・外ボタン」を「院外」とした場合,通常の診療種別区分を使用すると院外処方扱いになりますが,この処方に院内分を同時に入力する必要があれば,院内処方の該当する診療種別区分で入力します。逆に「院内」と設定した場合で一部院外処方とする薬があれば,院外処方の該当する診療種別区分で入力します。

「院内処方(包括)」

包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合に使用します。

<診療種別の自動変換>

小児科外来診療料(院内処方),在宅時医学総合管理料,在宅がん医療総合診療料等の院内投薬の算定できない医学管理等・在宅料を算定した場合に「.210」を入力した場合,「.213」へ自動変換します。逆に投薬が算定できる場合に「.213」を入力した場合は「.210」へ自動変換します。「.223」「.233」も同様に変換します。

(自動変換したくない場合)

「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行為機能情報」の「3:投薬診療種別自動変換」の項目で「1 変換しない」と設定します。

4−2 入力形式

「診療種別区分」

「薬剤コード」△「数量」

:

「薬剤コード」△「数量」*「回数」

または

「診療種別区分」

「薬剤コード」△「数量」

:

「薬剤コード」△「数量」

「用法コード」*「回数」

になります。数量および回数が1の場合は省略できます。診療種別区分は場合によって省略できることもありま

す。ただし,「頓服」と「臨時」を入力する場合の区分は必須入力になります。

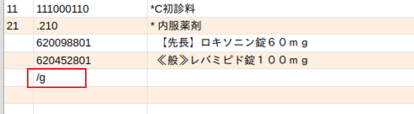

<貼付剤入力時の注意点>

貼付剤にコメントを付ける場合,貼付剤が同一剤にならないように注意してください。

「.230」で剤を分けてください。

4−3 主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

(条件により自動算定を行うものもあります。【2.5.9 自動算定診療行為一覧】を参照してください)

調剤料(内服薬・浸煎薬・頓服薬)

調剤料(外用薬)

調剤料(麻・向・覚・毒)加算

処方料

処方料(麻・向・覚・毒)

処方箋料

特定疾患処方管理加算(処方料)

特定疾患処方管理加算(処方箋料)

長期投薬加算(処方料)

長期投薬加算(処方箋料)

調剤技術基本料

乳幼児加算(3歳未満)

薬剤料逓減(90/100)(内服薬)

一般名処方加算(処方箋料)

(注意1)自動算定を行う診療行為の手入力は基本的には行わないでください。手入力をした場合,正しい算定内容か否かのチェックは行われません。(一部を除く)。調剤技術料と薬剤情報提供料は「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能情報」により判断します。

※複数科保険入力時の自動発生した診療行為の算定は【2.5.2 入力の基本操作】の【(8)複数科保険入力】の項目を参照してください。

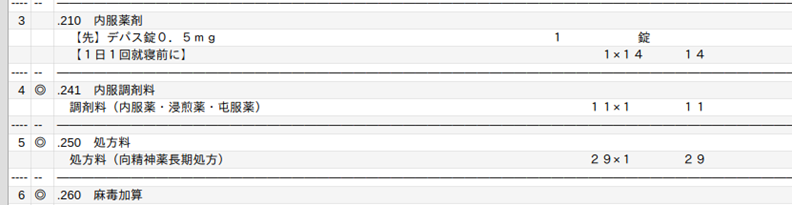

4−4 入力例

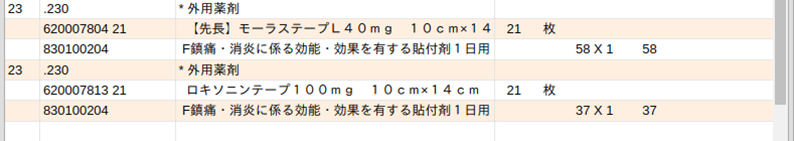

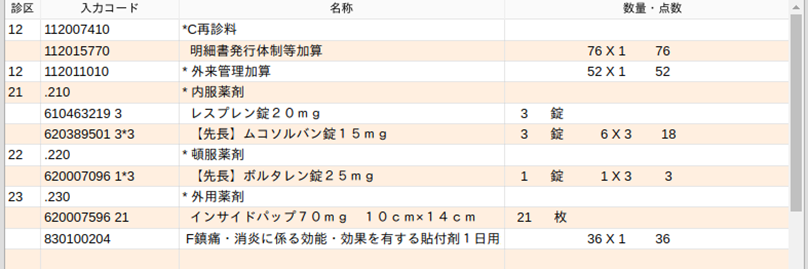

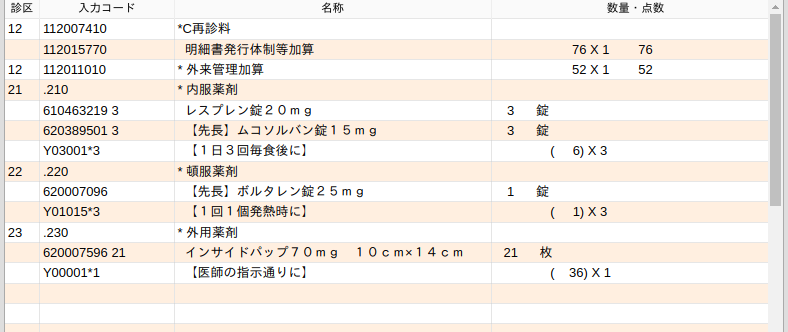

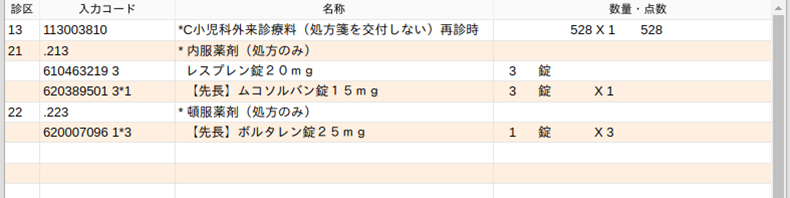

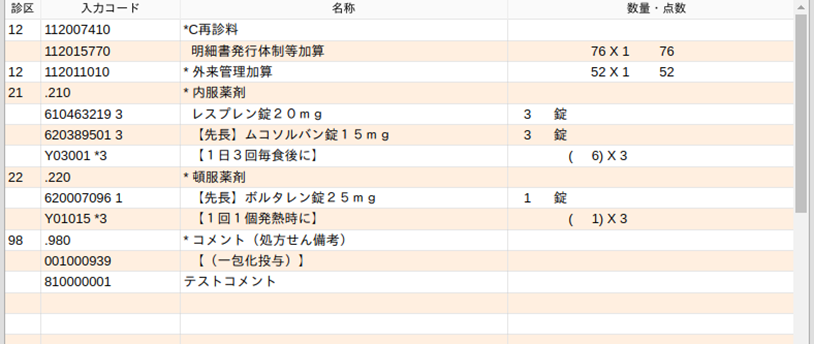

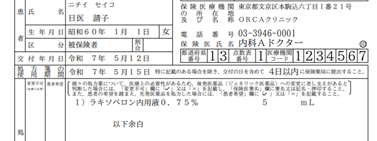

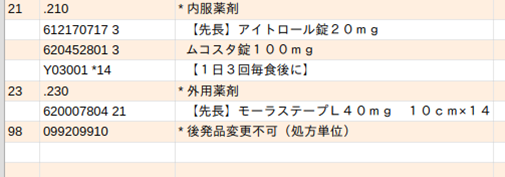

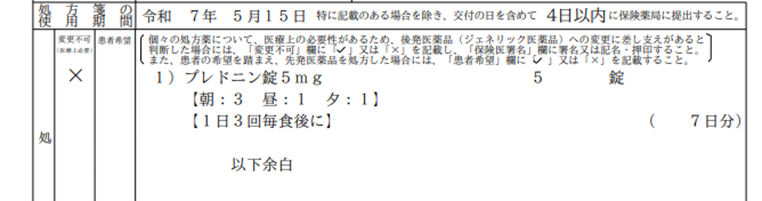

<例1> 院内処方で次の投薬を行う場合

診療種別区分「.210」を入力します。

1薬剤を1行に入力しますが,薬剤コードはコード検索または入力コードを入力します。

薬剤コードに続けて数量を入力します。例では内服薬2種類を1剤としているため,最後に入力を行った薬剤の数量を入力後は回数入力識別の「*」に続けて回数を入力します。

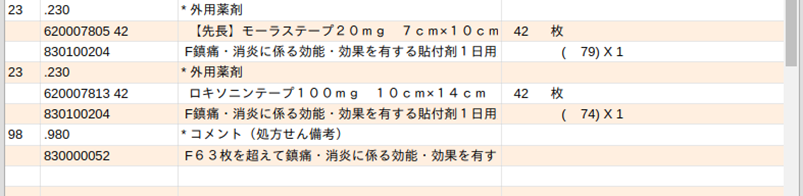

↓同様の方法で頓服薬,外用薬についても以下のように入力します。

注意

調剤料や処方料は自動算定をしますが,診療行為入力画面には表示されません。「登録」(F12)を押すと遷移する「診療行為確認」画面で自動算定された調剤料等の剤の確認ができ,また投薬料の欄には自動算定した剤点数を足して表示をします。

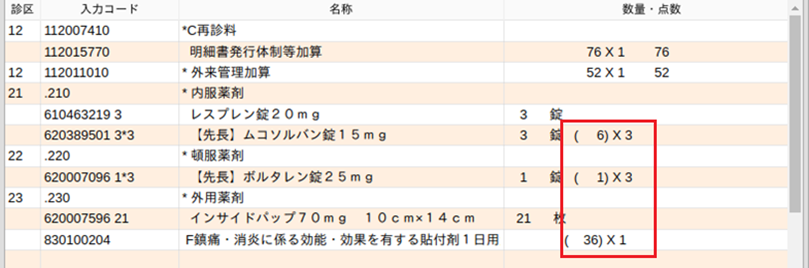

<例2> 院外処方で薬剤を入力する場合

「院内/院外」ボタンを押し「院外」にします。点数を( )で表示します。

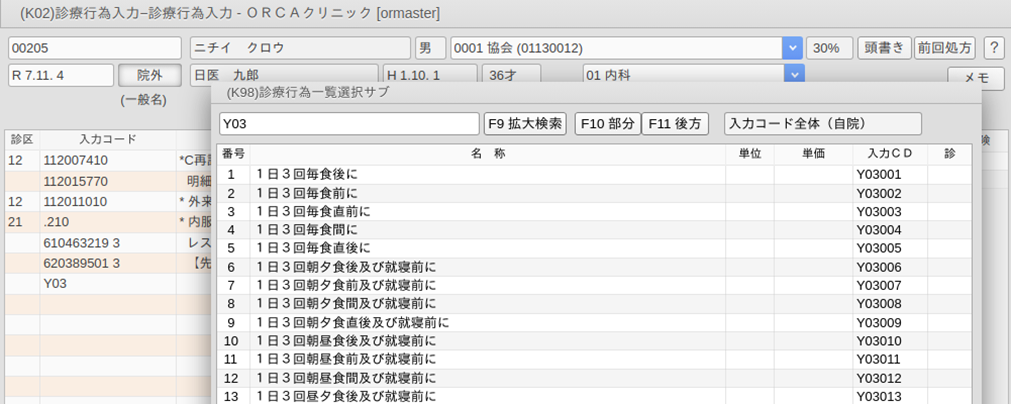

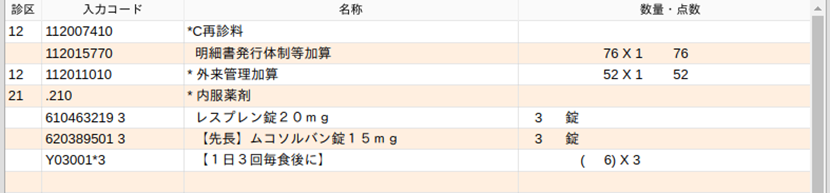

次に内服薬の服用方法を入力してみます。

内服薬剤の服用方法として"Y03"と分類コードを入力して検索を行っています。この「03」とは,1日3回のグループの識別です。1日2回の用法を検索する場合は,"Y02"を入力して検索をします。(なお,"Y03"等は参考として作成していますので医療機関の運用に合わせて変更してください。

「*」を表示しますので,続いて回数を入力します。

同様の方法により,頓服薬,外用薬についても用法を入力します。

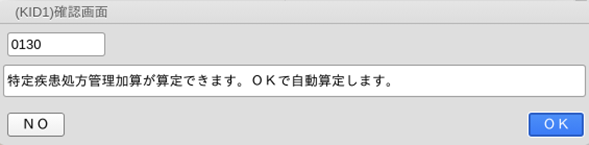

<例3>特定疾患処方管理加算(処方料)を算定する場合

算定条件を満たすとき,日の初回登録時のみに確認メッセージを表示します。

「ガイダンス表示する条件」

診療所または許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関で入院中の患者以外の患者

(別に厚生労働大臣が定める疾患の病名登録があるもの)

処方日数が28日以上の剤が少なくとも1つある

同一月に定疾患処方管理加算が算定されていない

同一月に処方箋料の特定疾患処方管理加算が算定されていない

注意

処方期間が28日以上になる場合も算定できますが,システムでは自動認識ができません(ガイダンス表示を行わない)ので,この場合は手入力により算定を行ってください。

確認メッセージを表示するとき,処方日数が28日以上の剤があっても特定疾患に対する薬剤であるかは入力者の判断とし,算定する場合は「OK」を押し,算定しない場合は「NO」を押します。

<例3-1> 同一月に処方箋料の特定疾患処方管理加算を算定している場合

すでに月1回に限り算定できる特定疾患処方管理加算を算定しているため,特定疾患処方管理加算は算定できません。よって,メッセージの表示および自動算定はありません。

「外用薬の特定疾患処方管理加算について」

外用薬で特定疾患処方管理加算を算定する場合は,通常とは異なる入力で自動算定を行います。

<例3-2>外用薬Aを1回4g 28日分で投与した場合

(通常) 外用薬A 112* 1 〇〇点×1

(長期投薬時) 外用薬A 4*28 〇〇点×1

特定疾患処方管理加算を算定できる場合の外用薬入力は,総量で入力を行わず「数量×日数(28日以上)」として入力します。ただし,この外用薬の日数の概念は当該加算の算定にのみ使用することとし,その他レセプトや処方箋の記載は「総量×1調剤単位」の扱いです。特定疾患処方管理加算に関係しない外用薬の入力は現行どおり,総量×1の入力方法です。

注意

外用薬をセット登録する場合は,数量×日数と登録した場合でも総量×1として作成するため,特定疾患処方管理加算を算定するときはセットを展開時に数量×日数に訂正する必要があります。

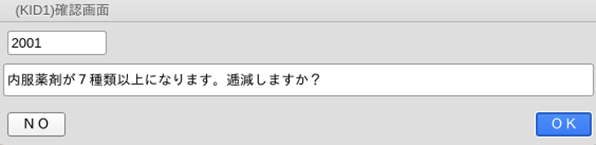

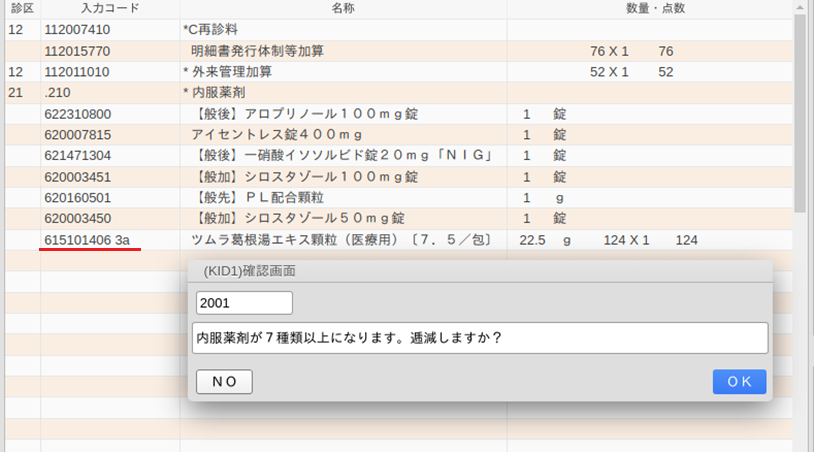

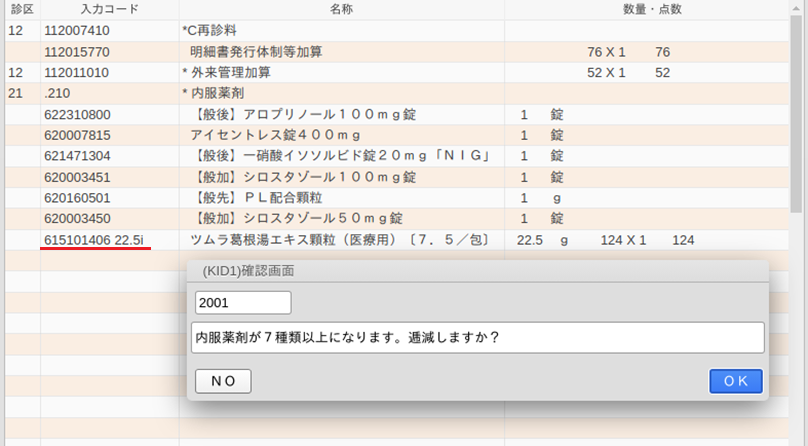

<例4>多剤投与の場合

1回の処方で7種類以上の内服薬剤を投与した場合は多剤投与になるため,「登録」(F12)を押したときに確認メッセージを表示します。

逓減を行う場合は「OK」を押します。逓減をしない場合は「NO」を押します。

「同一銘柄同一剤形で複数規格をもつ薬剤の同時処方」

同一銘柄同一剤形で「5mg」と「10mg」など,規格が異なる薬剤を処方したときの種類数は1銘柄ごとに1種類と計算しますが,同一銘柄の自動判定ができないため,銘柄に関係無く1処方で7種類以上の薬剤を投与した場合は「登録」時に「内服薬剤が7種類以上になります。逓減しますか?」の確認メッセージを表示します。入力者の判断により,逓減する,しないをボタンで選択してください。

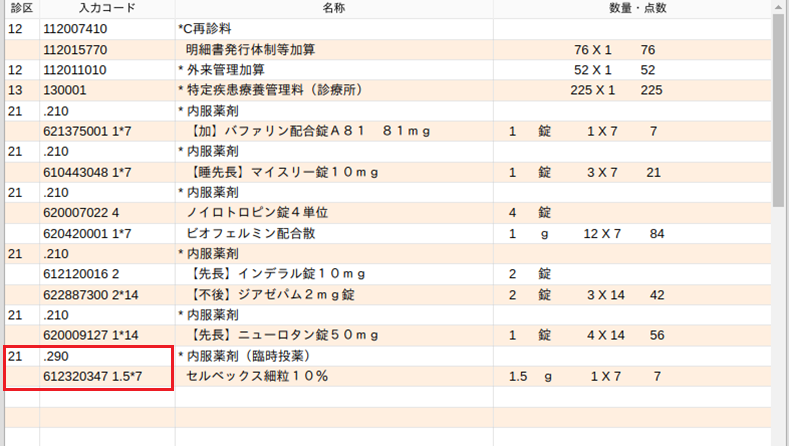

<例4-1>7種類以上のとき,多剤投与の扱いとしない(種類数のカウントに含めない)場合

臨時投薬である,「.290」の診療種別区分を入力します。「.290」の診療種別区分で入力された薬剤は種類数にカウントをしないため,薬剤料の逓減をしません。

<例5>包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合

例えば,小児科外来診療料を算定したときに院内処方の投薬料は算定できません。「.213」等の診療種別区分を入力すると0点として薬剤の入力ができます。また,院内処方箋に印刷ができます。

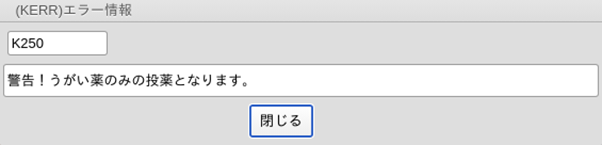

<例6>うがい薬のみ処方した場合の警告メッセージ

処方内容がうがい薬のみの場合は警告メッセージを表示します。

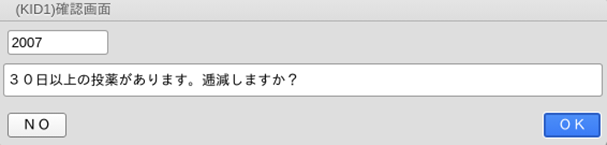

<例7>紹介率の低い特定機能病院および一般病床500床以上の地域支援病院 30日以上投薬低減

メッセージを表示する条件

30日以上の投薬があるときにメッセージを表示します。

逓減を行う場合は「OK」を押します。逓減をしない場合は「NO」を押します。

ヒント

低減除外について

低減対象から除外する薬剤が含まれる場合は,システム予約コード”099200101 【低紹30日以上低減除外薬剤】”を該当の薬剤の直下に入力します。”099209908 一般名記載”など他のシステム予約コードを入力する場合は,一番最後に入力します。

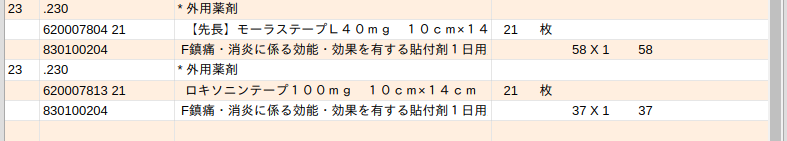

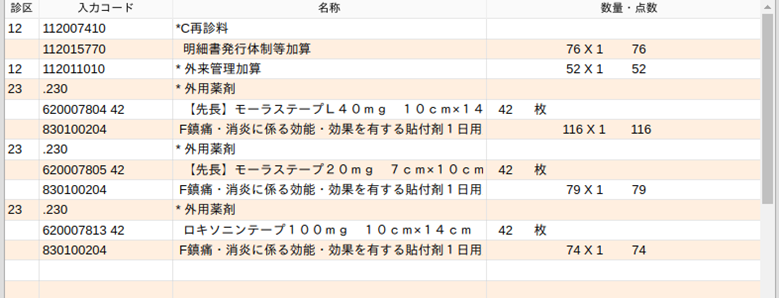

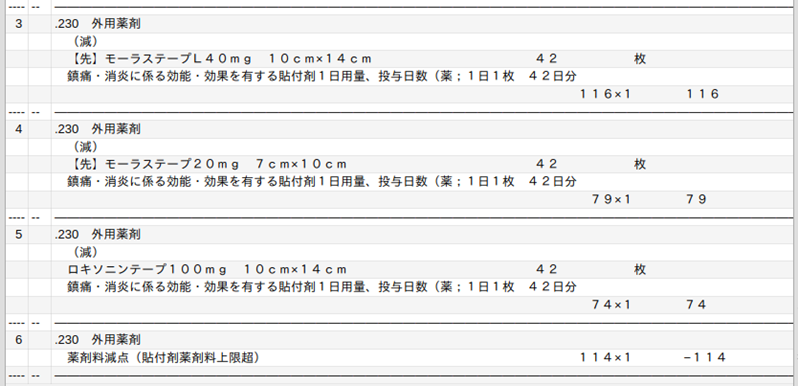

<例8>貼付剤の入力

院内処方の場合は、貼付剤と同一剤に”830100204 鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量又は投与日数(薬剤料);”を入力し,コメントを入力してください。レセプト摘要欄に薬剤名とコメントを記載します。

<63枚を超えて貼付剤を処方する場合>

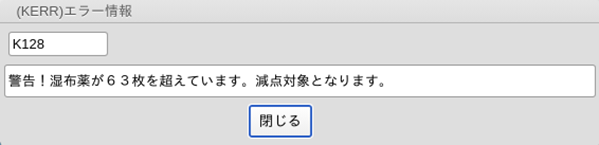

外来患者に63枚を超える貼付剤を処方した場合には,警告メッセージを表示します。

63枚を超える貼付剤を入力し減点する場合は,薬価の高い順に貼付剤を入力してください。

モーラステープL40mg 27.60円

モーラステープ20mg 18.80円

ロキソニンテープ100mg 17.60円

点数減点は(K08)診療行為入力画面で行います。

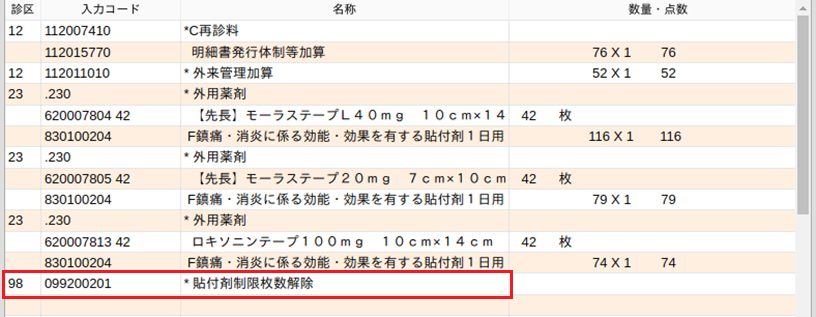

<63枚を超えて貼付剤を処方し,減点しない場合>

”099200201 貼付剤制限枚数解除”のコードを入力します。

63枚を超えて処方する場合は”830000052 63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した理由;”を入力しコメントを入力してください。

ヒント

処方箋の場合は.980の後に”830000052 63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した理由;”を入力します。処方箋とレセプトの両方にコメントを記載します。

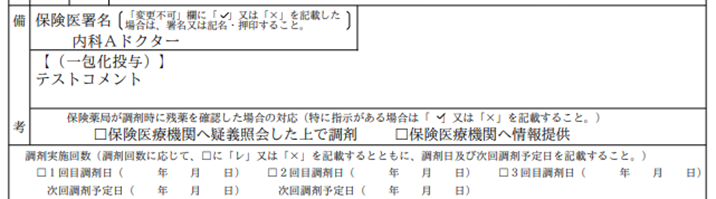

4−5 処方箋備考欄へのいろいろな印字

<備考欄へコメントを記載する>

診療行為画面に診療種別区分「.980」を入力すると処方箋の備考欄にコメントを記載できます。

投薬を入力した後,

.980

001000939 【(一包化投与)】

810000001 テストコメント

を入力してみます。

処方箋の備考欄にコメントを印刷します。

注意

● 診療種別区分「.980」にはコメントコードのみ入力できます。

● 「.980」でコメントを入力しても,投薬が入力されていない場合,処方箋の印刷は行いません(処方箋の備考欄のみの印刷は行わない)。

● 処方箋の備考欄に編集できる範囲で入力を行ってください。チェックを行っていませんので,編集できる範囲を超えると超えた部分は印刷されない場合があります。

<処方箋の一般名記載>

処方箋に一般名で記載できます。

点数マスタの設定のみで診療行為では特に操作は必要はありません。

※設定方法は【5.2 点数マスタ】を参照してください。診療行為入力画面・会計照会画面で一般名表示はせず,処方箋のみに一般名記載をします。

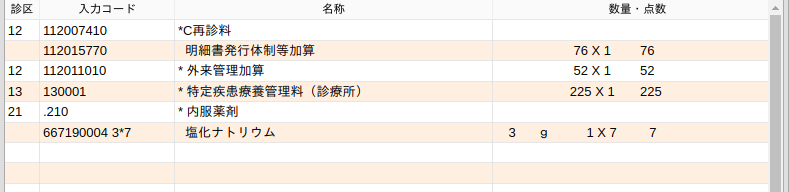

<外用薬,注射薬の内服薬入力>

外用薬(注射薬)を内服薬として入力できます。

※点数マスタの設定は【5.2 点数マスタ】を参照してください。

例)塩化ナトリウムを内服薬入力する。

塩化ナトリウムの点数マスタ設定を「1 内服薬として算定可」に設定します。

内服薬として入力する場合は「.210」を入力します。

外用薬として入力する場合は診療種別区分を省略するか「.230」を入力します。

注射薬の場合も入力方法は同じです。

<処方箋の内滴対応>

処方箋に記載している( 日)の記載をしないようにできます。

※点数マスタの設定は【5.2 点数マスタ】を参照してください。

例)ラキソベロン 5mlを入力する。

ラキソベロンの点数マスタを「1 内服滴剤」に設定します。

総量*1で入力します。

処方箋を発行します。

<残薬確認欄のチェック>

1.システム予約コードを入力する方法

システム予約コードを診療行為画面に入力します。

”099209921 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤”

”099209922 保険医療機関へ情報提供”

2.プログラムオプションに設定する方法

業務メニュー「1910 プログラムオプション」で設定します。

以下のシステム予約コードを診療行為画面に入力したときはチェックしません。

”099209923 処方箋残薬確認設定解除”

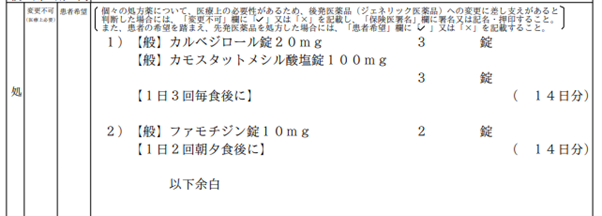

4−6 処方箋の一般名記載・後発医薬品への変更不可記載

システム管理,点数マスタの設定により自動記載します。

一般名記載

<自動記載の設定>

基本運用を設定します。

特定の薬剤を一般名記載する場合は薬剤ごとに個別設定します。

【処方箋への記載】

| 「101 システム管理」-

「1030 帳票編集区分情報」 の後発医薬品への変更可署名 |

「102 点数マスタ」の「一般名記載」の項目 | |

|---|---|---|

| 一般名記載の設定がない薬剤 | 一般名記載の設定がある薬剤 | |

| 0 変更不可

(一般名記載 しない) (変更不可欄 ×を記載) |

銘柄名を記載 | 一般名を記載

(変更不可欄 空白) |

| 1 変更可(一般)

(一般名記載 する) (変更不可欄 空白) |

後発医薬品がない先発医薬品

銘柄名を記載 後発医薬品, 後発医薬品がある先発医薬品 一般名を記載 |

|

| 2 変更可(点数マスタ)

(一般名記載 点数マスタに従う) (変更不可欄 空白) |

銘柄名を記載 | |

変更不可欄の記載について

下記のシステム予約コードによる指示がある場合は「×」を記載しません。

"099209905 含量規格変更不可"

"099209906 剤形変更不可"

"099209907 銘柄名記載"

ヒント

「102 点数マスタ」の「一般名記載」を設定するには【5.2点数マスタ】の【(2)医薬品マスタ】を参照してください。

<自動記載を変更したい場合>

「21 診療行為」入力時にシステム予約コードを入力します。

自動記載の設定にかかわらずシステム予約コードの指示が最優先になります。

| 099209903 後発変更不可 | 099209908 一般名記載 | 099209907 銘柄名記載 |

|---|---|---|

| 銘柄名を記載し,

変更不可の欄に「×」を記載 薬剤の直下に入力 |

一般名を記載

薬剤の直下に入力 |

銘柄名を記載

薬剤の直下に入力 |

| 099209910 後発品変更不可(処方単位) | 099209911 後発品変更可(処方単位) | |

| 同会計(同診療科・同保険組合せ)のすべての薬剤を変更不可とし銘柄記載

同会計内に入力 |

同会計(同診療科・同保険組合せ)のすべての薬剤を変更可とし一般名記載

同会計内に入力 |

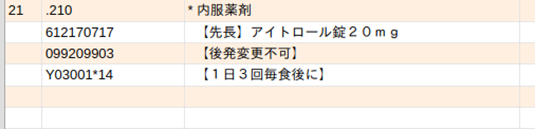

【入力例 "099209903 後発変更不可"】

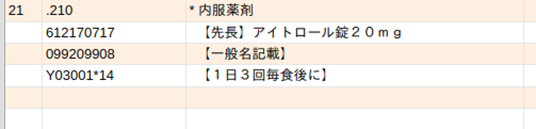

【入力例 "099209908 一般名記載"】

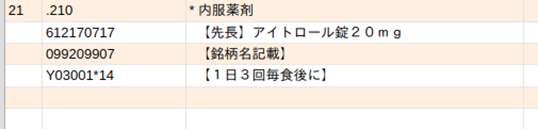

【入力例 "099209907 銘柄名記載"】

【入力例 "099209910 後発品変更不可(処方単位)】

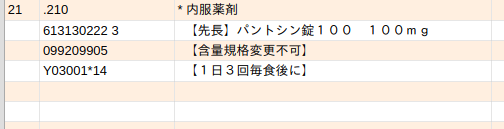

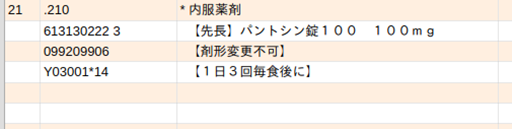

<含量規格変更不可,剤形変更不可の入力>

「21 診療行為」入力時に薬剤の直下にシステム予約コードを入力します。

| 099209905 含量規格変更不可 | 099209906 剤形変更不可 |

|---|

【入力例 "099209905 含量規格変更不可"】

【入力例 "099209906 剤形変更不可"】

<システム予約コードのまとめ>

| 099209902 後発医薬品への変更可署名 099209904 後発医薬品への変更不可署名 | 現在使用しない |

| 099209903 【後発変更不可】 099209907 【銘柄名記載】 099209908 【一般名記載】 | 薬剤毎に記載を指定する 薬剤の直下に入力 |

| 099209905 【含有規格変更不可】 099209906 【剤形変更不可】 | 薬剤毎に記載を指定する 薬剤の直下に入力 |

| 099209910 後発品変更不可(処方単位) | 薬剤すべてを指定する 診療科・保険組合せ毎に入力 |

| 099209911 後発品変更可(処方単位) | 薬剤すべてを指定する 診療科・保険組合せ毎に入力 |

<ユーザによる一般名の作成>

一般名マスタの名称ではなく,ユーザが作成した一般名を処方箋へ記載できます。

【5.2点数マスタ】の【(2)医薬品マスタ】を参照してください。

<処方箋の表示>

一般名を記載する場合は先頭に【般】を記載します。

4−7 薬を包装単位で入力する 換算値入力(1包=7.5gとして入力したい)

散剤の点数マスタに換算値と単位を登録しておき,診療行為入力時に包数を入力します。

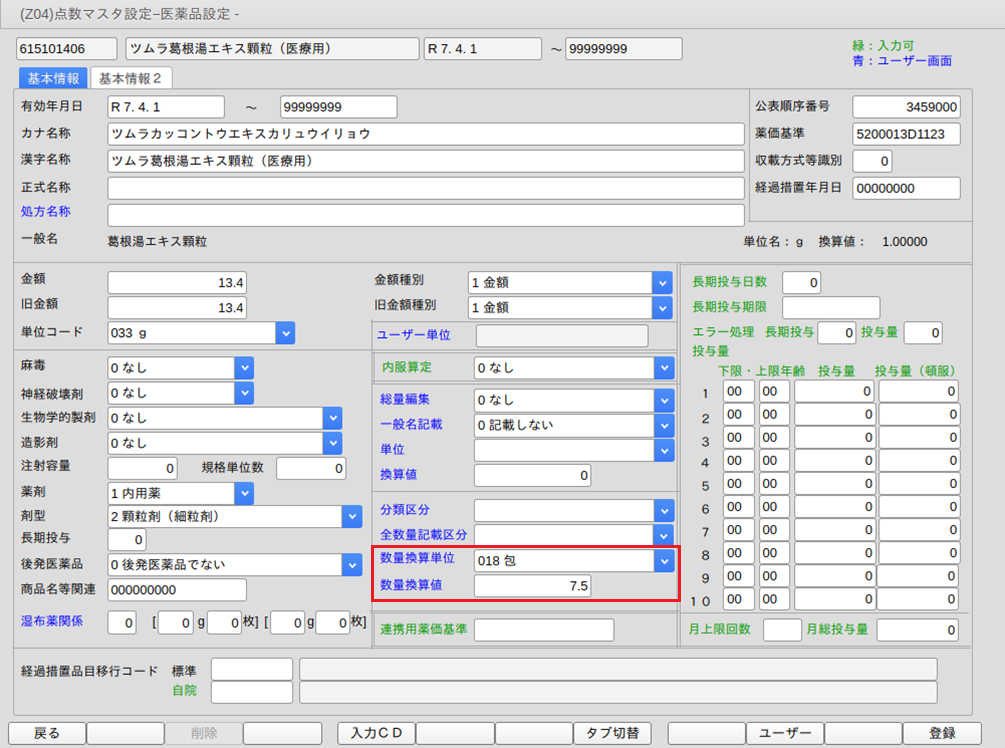

例)ツムラ葛根湯エキスに1包=7.5gとして登録してみます。

ツムラ葛根湯エキスの点数マスタを開き,数量換算単位,数量換算値を入力し登録します。

マスタを変更するにはユーザ設定をする必要があります。【5.2 点数マスタ】の【2-2 医薬品マスタのユーザ設定】を参照してください。

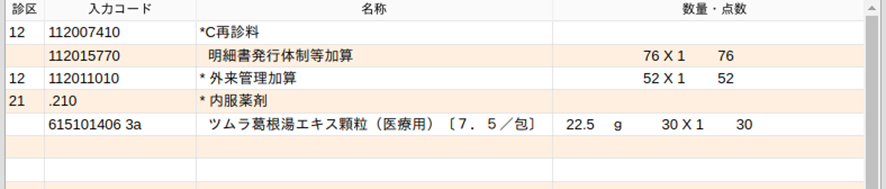

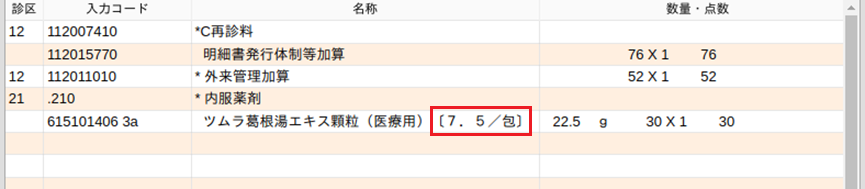

診療行為入力時には包装数の後に「A」または「a」を付けて入力します。

「615101406 3a」

注意

Aまたはaが付かない場合は通常入力になり,3gとしての入力になりますので注意してください。

ヒント

換算値が登録されていて包装数で入力ができる薬剤には,薬剤名の後ろに換算値と単位を表示します。

4−8 薬剤数のカウントについて

日レセでは21点以上の薬剤の中で種類数のカウントを「g」,「mg」と「ml」のそれぞれの単位でまとめて「1種類」

とカウントします。

このカウントはgまたはmlの混合薬の場合に「1種類」とカウントするためです。しかしメーカーよりあらかじめ

包装済みの場合はまとめて「1種類」とせずそれぞれをカウントする必要があります。

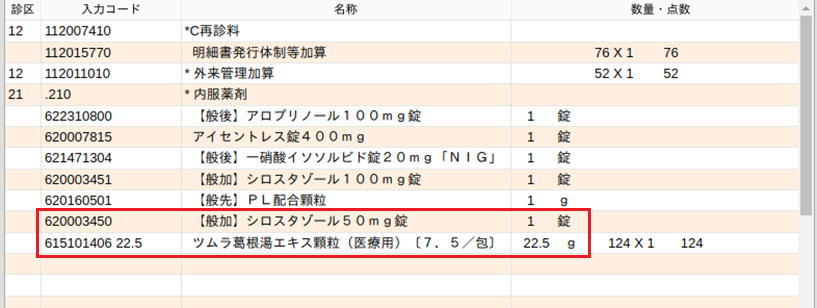

<単位がg,mlで薬剤のカウントを分ける方法>

- 換算値入力を行う

換算値の単位が「包」,「本」で登録してあり,換算値入力を行った場合は,単独の1種類としてカウントします。 - 数量の後ろに「I」,「i」を付けて入力する。

「I」,「i」の付いている薬剤を1種類としてカウントします。

入力例2)例1と同じ薬剤で換算値入力を行い7種類とカウントする方法

入力例3)例1と同じ薬剤で「i」入力を行い7種類とした場合

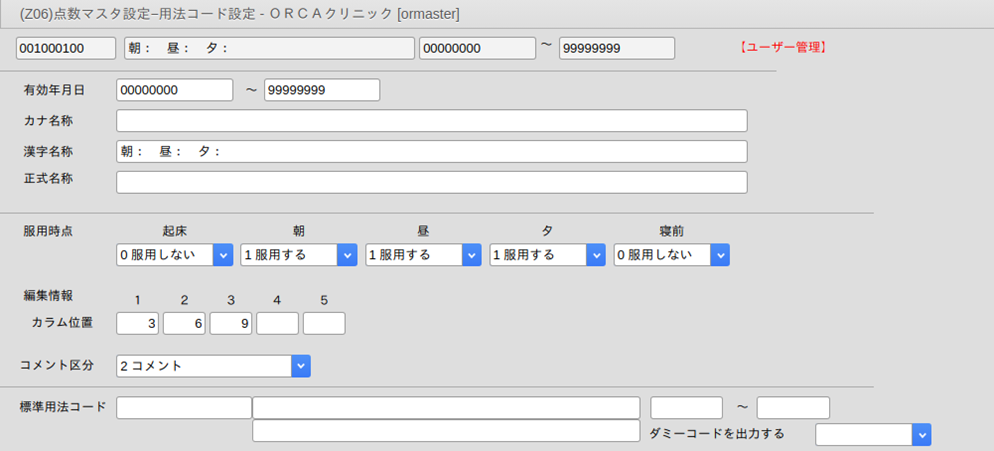

4−9 不均等投与を入力する方法

不均等投与の入力方法は以下の2通りの方法があります。

用法コードを使用する方法(処方箋・薬剤情報に記載)

システム予約コードを使用する方法(薬剤情報のみ記載)

用法コードを使用する方法

<用法コードの作成>

不均等投与コードを作成します。

業務メニュー「91 マスタ登録」-「102 点数マスタ」に作成するコード番号を入力し,用法コード設定画面を開きます。

漢字名称,服用時点,カラム位置を入力します。

コメント区分は「2 コメント」を設定します。

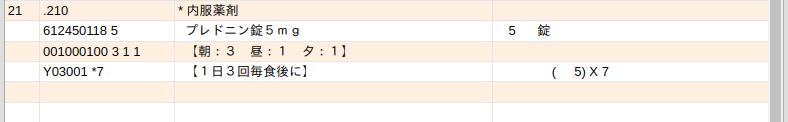

<診療行為入力画面へ入力>

薬剤のコメントとして入力します。別に用法コードが必要になります。

【処方箋の記載】

ヒント

処方箋のQRコードへ薬剤コメントとして記録されます。

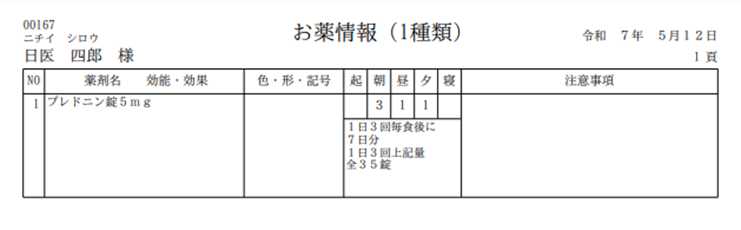

【薬剤情報の記載】

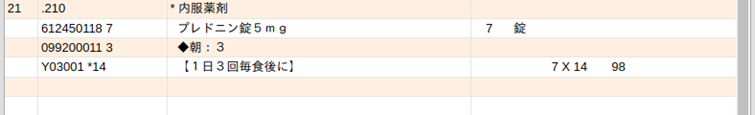

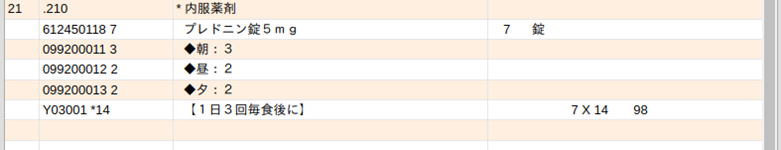

システム予約コードを使用する方法

薬剤情報のみ記載します。

【使用するシステム予約コード】

099200011 ◆朝:

099200012 ◆昼:

099200013 ◆夕:

099200014 ◆寝:

注意

不均等投与で使用するシステム予約コードは処方箋へは印字されません。

薬剤情報の飲み方欄に数量を印字する場合に入力します。

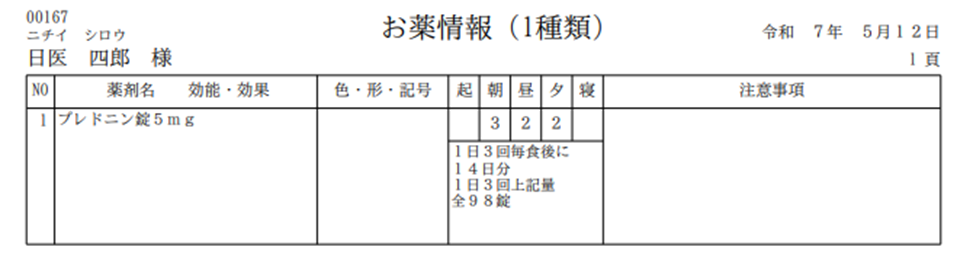

<例1>プレドニン錠5mg 7錠

朝:3錠 昼:2錠 夕:2錠

(入力Ⅰ)

朝3錠の指示をします。残り4錠を昼と夕で割り2錠を記載します。

(入力Ⅱ)

朝昼夕のすべてに指示を入力します。

【お薬情報の印字】

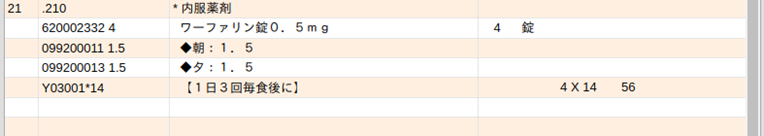

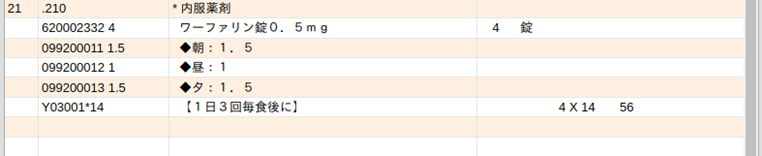

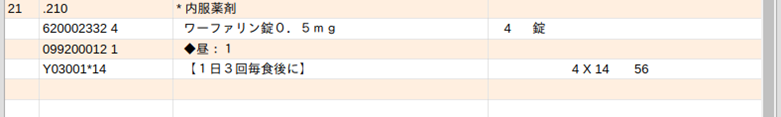

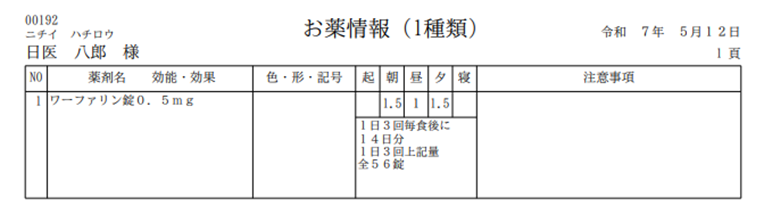

<例2>ワーファリン錠0.5mg 4錠

朝:1.5錠 昼:1錠 夕:1.5錠

(入力Ⅰ)

朝1.5錠,夕1.5錠を指示します。残り1錠は昼になります。

(入力Ⅱ)

朝昼夕のすべてに指示を入力します。

(入力Ⅲ)

昼1錠を指示します。残り3錠を朝と夕で割り,1.5錠を記載します。

【お薬情報の印字】

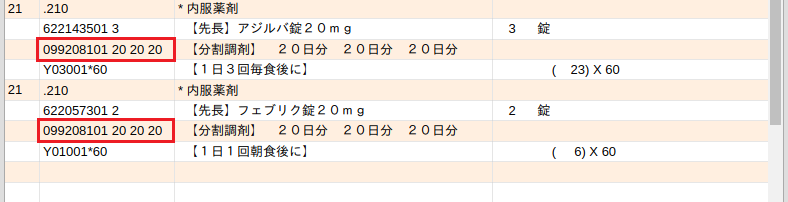

4−10 処方箋の分割指示

分割指示にはシステム予約コード”099208101 【分割調剤 日分 日分 日分】”を剤内に入力します。

【入力例】次の薬剤を20日,20日,20日の3回に分割

アジルバ錠20mg 3錠

1日3回毎食後*60

フェブリク錠20mg 2錠

1日1回朝食後*60

処方箋を3枚,分割指示に係る処方箋を1枚出力します。

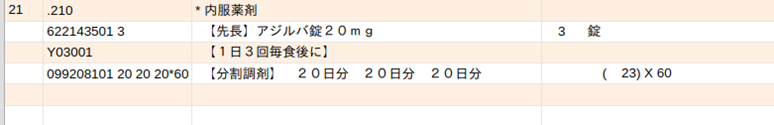

ヒント

次のように入力することもできます。

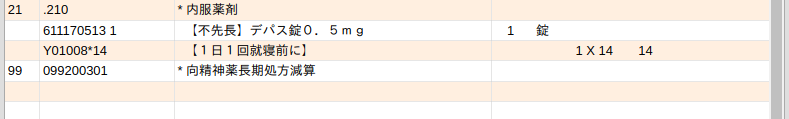

4−11 向精神薬長期処方減算の入力

向精神薬長期処方減算はシステム予約コード【099200301 向精神薬長期処方減算】を入力して行います。

ヒント

処方内容からの自動減算はしません。

減算点数を算定します。

ヒント

業務メニュー「52 月次統計」から「向精神薬長期処方対象医薬品投与患者一覧」を作成できます。