2.5.13 外来の出産育児一時金登録

外来分娩についての出産育児一時金登録は収納業務で行ないます。外来の収納データと出産育児一時金データとを紐付けし登録します。

<処理の流れ>

診療行為入力画面

診療行為入力を行い領収書を発行

収納業務

一覧画面より選択

収納業務

出産育児一時金登録画面

( Shift+F3 キー)

分娩費用明細書

印刷

事前準備

分娩費用明細書の各項目に診療内容の金額を振り分けるため以下の設定を行ないます。

• 分娩機関管理番号の設定

産科医療補償制度に加入されている医療機関は,(財)日本医療機能評価機構より受けた管理番号(数字10桁)を「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報-基本」に登録します。産科医療補償制度に加入されていない場合は空欄のままでかまいません。

• 分娩費用明細書の出力先プリンタの設定

患者に渡す分娩費用明細書を印刷するプリンタを設定します。「101 システム管理マスタ」-「1031出力先プリンタ割り当て情報」の入院プリンタ設定に分娩費用明細書が追加されるので,プリンタ名の設定を行ってください。

• 「101 システム管理マスタ」-「1013 請求書自費名称情報」 次項を参照してください。

• 「101 システム管理マスタ」-「1046 出産費用内訳明細情報」 次項を参照してください。

<「101 システム管理マスタ」-「1046 出産費用内訳明細情報」の設定例>

外来の設定は赤枠を設定します。

「101 システム管理マスタ」-「1013 請求書自費名称情報」で作成した項目の金額を,分娩費用明細書の各項目へどう振り分けるかを「101 システム管理マスタ」-「1046 出産費用内訳明細情報」で設定します。

ポイント

分娩費用明細書の各項目へ金額を上手く振り分けるには,設定例のように請求書自費名称を細かく分けて作成する必要があります。しかし複数の診療科をもつ医療機関の場合,他の診療科も考慮すると分娩料や産科医療補償制度など作成できない項目もあります。この場合は出産一時金登録画面の金額を手修正で振り分けます。

収納より出産育児一時金登録をする

診療行為入力をする

外来出産の診療内容を診療行為入力画面で登録し,領収書を発行します。

収納画面より出産育児一時金登録を行う

診療行為入力後,収納画面を表示します。

ヒント

「出産一時金」(Shift+F3)はいくつかの条件を満たすと「請求取消」が「出産一時金」に変わります。

• 患者の性別が女であること。

• 「101 システム管理マスタ」-「1005 診療科目情報」の設定でレセ電診療科コードに「23 産婦人科」または「24産科」が設定されていること。

• 社保,国保または自費保険であること。

出産育児一時金登録画面へ遷移します。

「101 システム管理マスタ」-「1046 出産費用内訳明細情報」の設定にしたがって金額が振り分けられています。必要があればここで金額を手修正します。

画面の赤枠部分を入力し,「登録」(F12)を押し分娩費用明細書を発行します。

出産育児一時金の登録がある収納データには伝票番号欄に「S」マークを付けます。

<出産育児一時金登録後に診療内容の訂正があった場合>

• 診療行為の入力を訂正します。

• 収納業務より出産育児一時金登録画面を表示し,「収納取込」(F7)を押します。

• 内容を確認後,「登録」(F12)を押します。

注意

収納取込を行うと再度収納データより金額の振り分けを行ないます。金額の振り分けを手修正している場合は,すべて元に戻りますので再度手修正をする必要があります。

※訂正内容を出産育児一時金へ自動的には反映しません。

<保険情報の変更について>

出産育児一時金直接支払制度では,すでに資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金支給が認められています。請求する保険情報の変更できます。

出産育児一時金登録画面より「保険変更」(F5)を押します。

保険情報変更画面を表示します。保険情報を変更入力後,F12(登録)を押し更新をします。

専用請求書の作成

審査支払機関に提出する専用請求書の出力方法を解説します。専用請求書の出力は「52 月次統計」業務より行うため,事前にプログラムの登録が必要です。

(1) 専用請求書印刷プログラムの登録

業務メニュー「91マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」→「3002 統計帳票出力処理(月次)」より処理プログラムの登録をします。

区分コードは任意の未使用番号(数字3桁)を設定します。

有効年月日はEnterを押し「00000000」~「99999999」にします。

「(W10)システム管理情報-統計帳票出力情報」画面で以下の内容を登録してください。

※F5(複写)を押し「(W19)統計帳票一覧」画面からの複写設定できます。

| 帳票名 | 出産育児一時金請求書 |

|---|---|

| プログラム名 | ORCBGCHILDBIRTH |

| 帳票パラメタ1 | 請求年月 :YM(必須) |

| 帳票パラメタ2 | 提出日区分 :A1(必須) |

| 帳票パラメタ3 | 提出先 :N1(必須) |

| 帳票パラメタ4 | 集計表/送付書:N1(必須) |

| 帳票パラメタ5 | 医療機関情報 :YM(任意) |

(2) 専用請求書印刷プログラムの実行

「52 月次統計」より出産育児一時金請求書のプログラムを選択し,パラメタ設定後処理を開始してください。

パラメタ説明

請求年月・・・・対象になる年月を指定します

(出産育児一時金画面で入力した請求年月で対象患者を抽出します)

提出日区分・・・対象になる日を指定します。

提出先・・・・・0:社保および国保

1:社保

2:国保

集計表/送付書・0:集計表(紙媒体),送付書(電子媒体)を両方作成する

1:集計表(紙媒体)のみ作成する

2:送付書(電子媒体)のみ作成する

3:作成しない

医療機関情報・・指定された年月の医療機関情報を参照します。

【月次統計画面】

【処理結果画面】

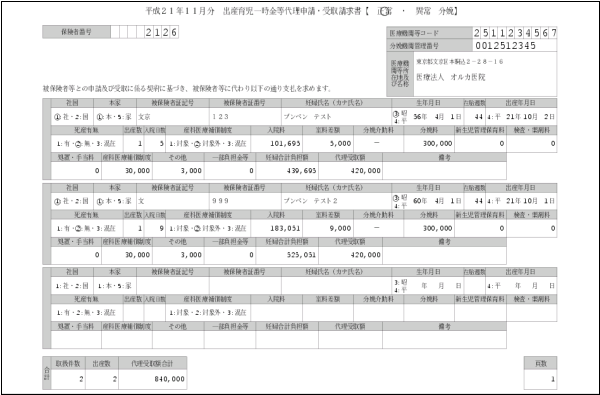

処理が正常終了すると,パラメタで処理対象になった患者について,請求区分を「請求済」にします。専用請求書(出産育児一時金等代理申請・受取請求書)の記載例

専用請求書CSVデータの作成

(1) CSVデータの作成

審査支払機関に提出する専用請求書CSVデータの作成は「44 総括表・公費請求書」より実施します。

「(T01)総括表・公費請求書作成画面」で診療年月を入力し,「公費CSV」(Shift+F7)を押します。

(診療年月の設定詳細は次頁の【ポイント】と【詳細解説】を参照してください)

事前に「専用請求書の作成」処理が必要です。(用紙の印刷を行う必要はありません)

【(T01)総括表・公費請求書作成画面】

ファイル出力先のコンボボックス選択によりCSVデータの出力先を決定後,Shift+F7

(公費CSV)を押し,「(T04)地方公費CSVデータ一覧画面」に遷移します。

【(T04)地方公費CSVデータ一覧画】

作成対象の番号を選択番号欄に入力しF12(保存)を押しCSVデータの作成を開始します。

画面に表示される件数は,コントロールレコード,データレコード,エンドレコードの累計件数をあらわします。

(2) CSVデータのファイル名

CSVデータのファイル名は「点数表コード(1桁)+医療機関コード(7桁)」とし,拡張子は「UKE」になります。(点数表コードの1桁は医科を表す「1」で固定になります)

(例)医療機関コードが「7777777」の場合

「17777777.UKE」

※ファイル出力先に「システム管理設定場所」を指定された場合は,ファイル名の先頭に医療機関識別番号の数字2桁を付与します。

【ポイント】

今回の出産育児一時金制度では一部負担金との突合の必要性がない正常分娩の患者に限り,退院した日の属する月の10日までに専用請求書(紙およびCSVデータ)が作成できる場合,前月退院した患者請求分に当月の退院患者を含めての請求が認められています。

【詳細解説】

「(T01)総括表・公費請求書作成画面」より公費CSVでデータの作成をしますが,この場合の対象患者抽出について平成21年11月請求分を例にとり解説します。また10日と25日の月2回の請求できますが,月1回10日に請求するとして解説します。「(T01)総括表・公費請求書作成画面」は診療年月に平成21年10月を指定します。請求対象になる患者は以下のとおりです。

・平成21年10月1日~平成21年10月31日の期間に退院した患者で「(I07)出産育児一時金画面(P5参照)」の請求年月に平成21年11月を設定した患者

・平成21年11月1日以降に退院した患者で「(I07)出産育児一時金画面」の請求年月に平成21年11月を設定した患者

診療年月の指定は平成21年10月です。CSVデータの記録内容は10月分と11月分を混在して作成します。

出産育児一時金チェックリストの作成

チェックリストの出力は「52 月次統計」業務より行うため,事前にプログラムの登録が必要です。

(1) チェックリスト印刷プログラムの登録

業務メニュー「91 マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」→「3002 統計帳票出力処理(月次)」より処理プログラムの登録をします。

区分コードは任意の未使用番号(数字3桁)を設定します。

有効年月日は「Enter」を押し「00000000」~「99999999」にします。

「(W10)システム管理情報-統計帳票出力情報」画面で以下の内容を登録してください。

※F5(複写)を押し「(W19)統計帳票一覧」画面からの複写設定できます。

| 帳票名 | 出産育児一時金チェックリスト |

| プログラム名 | ORCBGCHILDLST |

| 帳票パラメタ1 | 請求年月 : YM (任意) |

| 帳票パラメタ2 | 処理区分 : N1 (任意) |

(2) チェックリスト印刷プログラムの実行

「52 月次統計」より出産育児一時金チェックリストのプログラムを選択し,パラメタ設定後処理を開始してください。

パラメタ説明

請求年月・・・対象になる年月を指定します

(出産育児一時金画面で入力した請求年月で対象患者を抽出します)

未設定の場合は,出産育児一時金画面で請求年月を設定されていない患者を抽出します。

処理区分・・・0:パラメタ請求年月で指定された全患者を抽出します。

1:パラメタ請求年月で指定された患者のうち,請求区分が「請求済み」の患者を抽出します。

2:パラメタ請求年月で指定された患者のうち,請求区分が「未請求」の患者を抽出します

3:パラメタ請求年月で指定された患者のうち,請求区分が「請求しない」の患者を抽出します。

※処理区分は請求年月が指定された場合のみ有効です。

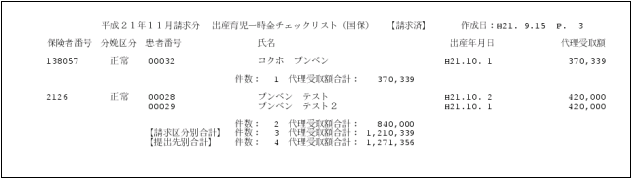

出産育児一時金チェックリストの記載例

レセプト記載

異常分娩になる患者について保険診療による一部負担金が発生する場合は該当保険診療レセプトの特記事項に「25 出産」と自動記載をします。

自動記載条件

直接支払制度を利用する患者,かつ,分娩区分が異常分娩の患者

記載対象外レセプト

労災レセプト,自賠責レセプト,公害レセプト

自費保険レセプト

後期高齢者レセプト

船員保険(補助区分あり)レセプト

特記事項は自動記載をしますが,診療行為画面からのシステム予約コード入力,または患者登録画面(特記事項)設定で記載もできるようにしています。

<外来の出産一時金についてその他>

• 出産育児一時金登録画面の備考欄へは「E外来出産」を初期表示します。

• 「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報-基本」で自費保険を使用した場合の集計先区分を「保険分欄」に設定済みの場合に於いても,各項目を円建てで振り分けを行うため,「自費分欄」の設定として振り分けを行ないます。この結果,端数処理の関係で収納の請求額と分娩費用明細書の妊婦合計負担額欄に差額が生じる場合があります。この差額はその他欄に集計し,収納の請求額と妊婦合計負担額欄を同じ金額になるようにします。