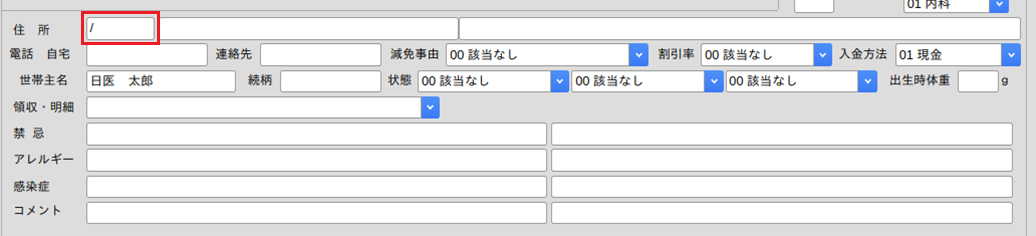

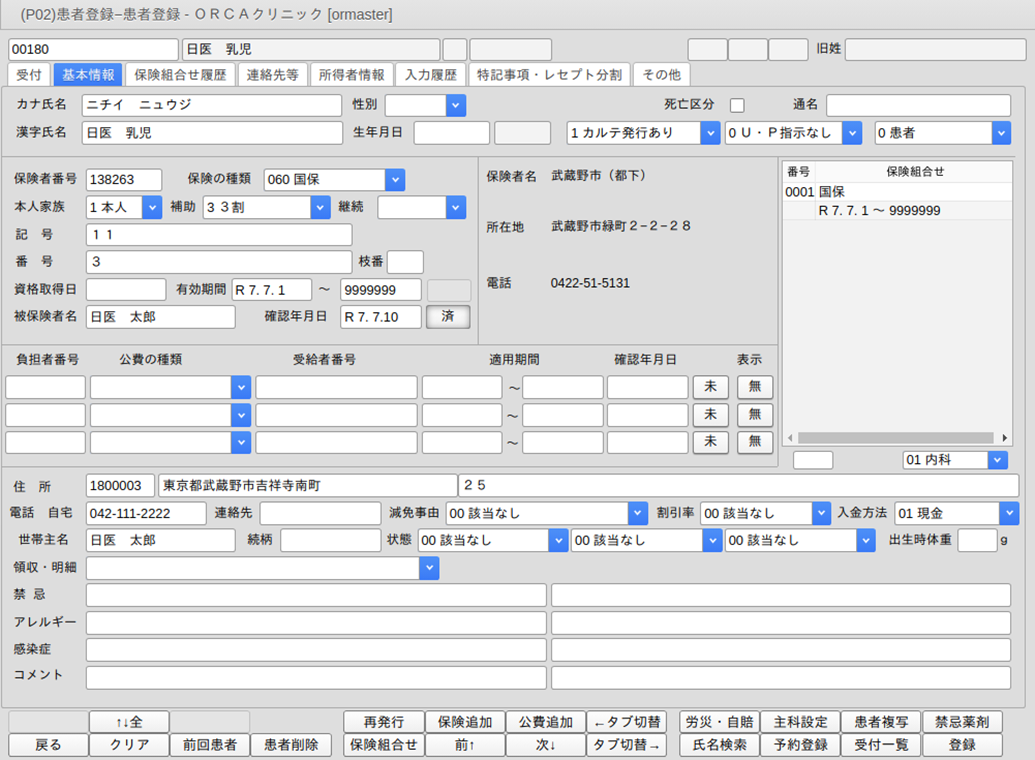

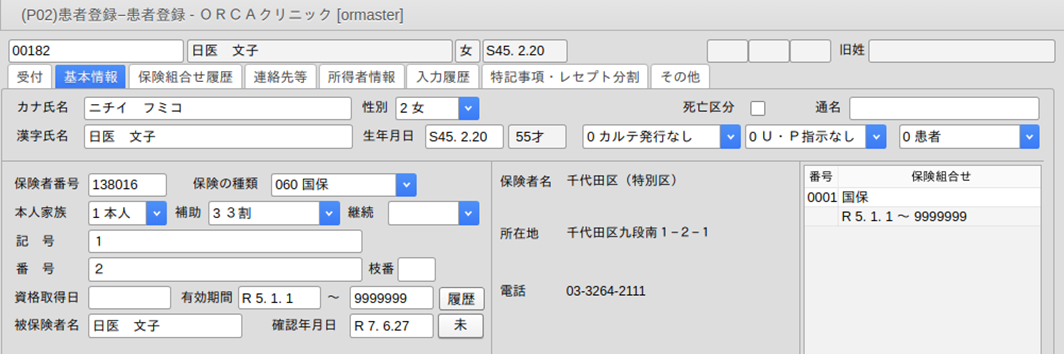

2.2.3 患者情報の入力

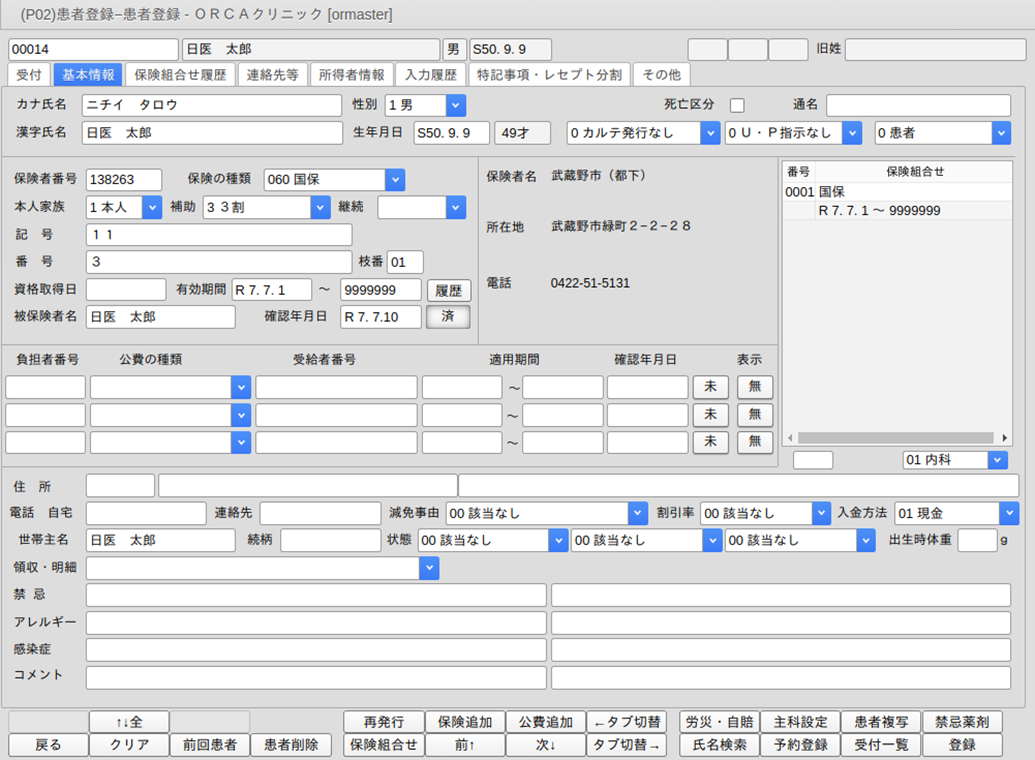

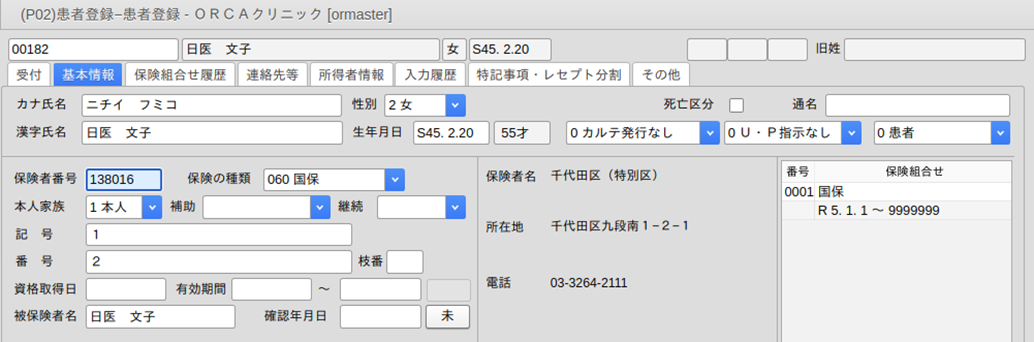

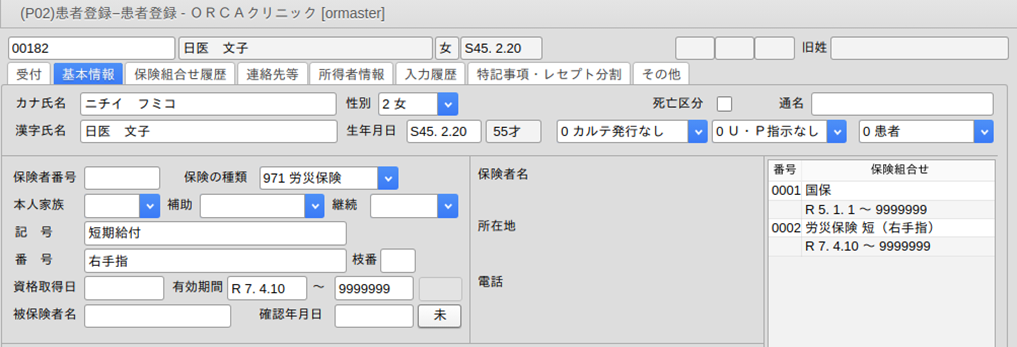

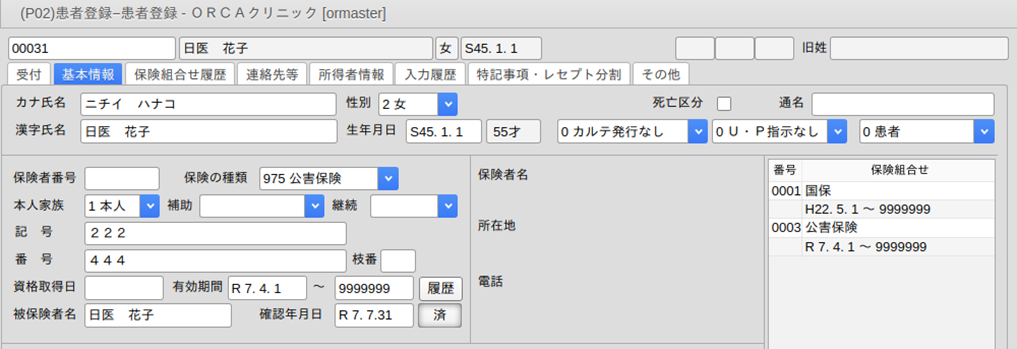

1 基本情報

患者の基本情報を入力します。

項目の説明

| 患者番号入力欄 | 〈新患登録の場合〉

「*」を左詰めで入力し,「Enter」を押し,自動採番します。 (すでに登録のある患者の呼び出しの場合) 患者の患者番号を入力するか,検索する患者の名字,または氏名を10文字以内で全角カタカナまたは漢字で入力します。 該当する氏名が1件しかない場合は,その患者を呼び出して表示します。1件以上存在する場合は,患者検索一覧画面へ遷移して該当の全患者を表示します。 |

||||||||||||||||

| カナ氏名(全角25文字) | カナ氏名を全角カタカナで入力します。姓と名の間に1文字分全角の空白を入力します。 | ||||||||||||||||

| 漢字氏名(全角25文字) (拡張漢字を使用した場合は25文字まで登録できない場合があります) |

漢字選択画面から選択した漢字を表示します。「漢字氏名への変換」で説明します。 | ||||||||||||||||

| 性別 | 男性の場合は「1」を,女性の場合は「2」を半角で入力します。画面最上部の患者氏名の右に性別を表示します。 | ||||||||||||||||

| 生年月日 | SYYMMDD の書式で Sが年号になります。 明治・・・「1」 大正・・・「2」 昭和・・・「3」 平成・・・「4」 令和・・・「5」 YYは和暦年で入力します。MMは月,DDは日を入力します。 (例)昭和30年7月15日生まれの場合,「3300715」 と入力します。 その他の入力は以下のようになります。 「S30.07.15」 「S30.7.15」 「1955.07.15」 「1955.7.15」 上記例では「S30. 7.15」と表示します。 また,年・月・日を省略できます。 例)システム日付がH22.9.3の場合に

|

||||||||||||||||

| 年齢 | 年齢を表示します。 | ||||||||||||||||

| 死亡区分ボタン | ボタンをクリックすると,「死亡」と表示します。 業務メニュー「22 病名」の転帰区分「2 死亡」を選択し登録すると,「死亡」と表示します。 |

||||||||||||||||

| 通名(全角25文字) | 外国人の場合など,通称名(ニックネーム)を希望される場合があれば入力します。 |

||||||||||||||||

| カルテ発行 | カルテの発行を行う場合は「1 カルテ発行あり」を指定した後,保険組合せ一覧よりカルテ発行を行う保険組合せと診療科を選択します。「登録」(F12)を押して印刷をします。なお,保険組合せが選択されていない場合は,頭書きのみ印刷します。 (カルテに印字する傷病名について) 「3 カルテ発行あり(傷病名なし)」を選択した場合は傷病名を印字しません。また,「101 システム管理マスタ」-「1017患者登録機能情報」,「1910プログラムオプション情報」によって記載する内容を変更できます。 (新規患者のカルテ発行欄・初期表示について) 新規患者を登録する場合のみ,「101 システム管理マスタ」-「1017患者登録機能情報」で設定された初期表示をします。なお,すでに登録済みの患者の初期値は,「0 カルテ発行なし」を表示します。 |

||||||||||||||||

| U・P | この機能は日レセ本体にない機能(ユーザの作成した処理プログラム)を実行できます。【5.1 システム管理マスタ】の【9700 ユーザプログラム起動管理情報】を参照してください。 操作説明は,サポートベンダーへお問い合わせください。 |

||||||||||||||||

| 保険組合せ | 一覧に現在(システム日付)使用できる保険を表示します。カルテ発行をするときに該当の保険組合せを選択すると,その保険組合せでカルテを印刷します。 | ||||||||||||||||

| 診療科 | カルテを発行するときに,診療科を選択します。カルテ発行時には,必須選択になります。 何も選択されていない場合,エラーメッセージを表示します。選択された診療科で病名が登録してある場合にカルテに該当病名を印刷します。 |

||||||||||||||||

| 患者 | 「1 テスト患者」を選択したときは,レセプト一括作成,総括表,日次統計,月次統計の対象になりません。 | ||||||||||||||||

| 住所 | 郵便番号欄へ半角数字で入力します。該当の住所を表示します。また,住所を全角50文字まで直接入力できます。この場合は住所マスタを検索し郵便番号を表示します。 ※住所より郵便番号の検索は「101 システム管理マスタ」-「1017患者登録機能情報」で設定できます。 右側の欄は番地方書を全角50文字以内で直接入力します。 郵便番号の全桁入力以外にも,入力した数字から前方一致する郵便番号があれば住所一覧選択画面に遷移し,該当の番号を選択して住所欄に表示できます。また,左側の郵便番号欄の先頭に「/」を入力して「Enter」を押すと,周辺地域一覧へ遷移します。頻繁に使用する住所は,あらかじめ登録しておくと便利です。登録と入力方法は「周辺地域一覧」で説明します。 |

||||||||||||||||

| 電話 自宅 ・ 勤務先(半角15桁) | 自宅・勤務先の各電話番号を半角数字で入力します。 | ||||||||||||||||

| 減免事由 | 「101 システム管理マスタ」-「1026 減免事由情報」で設定した減免事由を,コンボボックスより選択します。減免事由を選択すると関連する割引率を表示します。 |

||||||||||||||||

| 割引率 | 「101 システム管理マスタ」-「1027 割引率情報」で設定した割引率を,減免事由を選択すると表示します。 | ||||||||||||||||

| 世帯主名(全角25文字) |

新規登録の場合に患者氏名を複写し,世帯主名に自動表示します。患者当人が家族の場合は,姓のみの複写をします。「被保険者名」欄の入力を行うと世帯主名へ編集します。 「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」で「自動表示しない」を設定できます。 |

||||||||||||||||

| 続柄(全角15文字) | 世帯主との続柄を入力します。 | ||||||||||||||||

| 状態1~3 | 「101 システム管理マスタ」-「1018~1020 患者状態コメント情報」で設定したコメントの該当があればコンボボックスより選択します。選択時,基本情報画面上部にある旧姓の横の3つの項目に値を表示します。 | ||||||||||||||||

| 出生時体重 | 出生時の体重を入力します。特定入院料の算定上限日数の判定に使用します。 | ||||||||||||||||

| 領収・明細 | 診療行為入力後の請求確認画面の請求書発行区分を患者ごとに設定できます。「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報」の設定より優先します。 0:請求書・明細書不要 未設定の場合は「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報」,「1010職員情報」の設定に従います。 |

||||||||||||||||

| 禁忌(全角50文字) | 禁忌情報を2行まで入力できます。 | ||||||||||||||||

| アレルギー(全角50文字) | アレルギー情報を2行まで入力できます。 | ||||||||||||||||

| 感染症(全角50文字) | 感染症情報を2行まで入力できます。 | ||||||||||||||||

| コメント(全角で50文字分) | コメントを2行まで入力できます。コメント欄のみ全角・半角(半角カタカナ以外)を混在できます。 ※全角半角混在であり,全角24文字(2列目は31文字)以上が入力された場合,診療行為画面には「全角半角混在のため表示できません」と表示します。 文字数を減らすか50文字以内ですべて全角に変更してください。 |

||||||||||||||||

| 主科設定 | 旧総合病院以外で診療科別請求を行う場合に主科を設定します。 主科設定しない(システム管理未設定)医療機関では選択できません。 主科設定をする医療機関は【3.2.3 主科設定】を参照してください。 |

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 遷移元の画面へ戻ります。 |

| ↑↓全体(↑↓保険)(↑↓公費) | Shift+F2 | 「前↑」(F6)と「次↓」(F7)で表示を切り替える保険を指定します。 |

| クリア | F2 | 内容をクリアし,患者番号の入力になります。 |

| 前回患者 | F3 | 前回表示していた患者を再度表示します。 |

| 患者削除 | F4 | 患者の内容をすべて削除します。 |

| 再発行 | Shift+F5 | 患者番号採番時の番号を変更したい場合に使用します。 連番号部分が+1された患者番号を再度,発行します。 |

| 保険組合せ | F5 | 新たに追加した保険や公費情報より,保険組合せの仮登録をします (登録をする前に保険組合せを更新します)。 「保険組合せ」と同様に,タブ切替で他の画面へ遷移しても基本情報 画面の保険組合せ一覧を更新します。 |

| 保険追加 | Shift+F6 | 他保険の追加入力をする際に使用します。 |

| 前↑ | F6 | 保険・公費情報が複数件入力済みの場合に,前の保険・公費を表示 します。 |

| 公費追加 | Shift+F7 | 4件目以降の公費を追加入力するとき,公費欄の最初の1行を空白に します。 |

| 次↓ | F7 | 保険・公費情報が複数件入力済みの場合に,次の保険・公費を表示 します。 |

| ←タブ切替 | Shift+F8 | タブ画面の切り替えをします。押すごとに現在表示している画面の左隣の画面を表示します。 |

| →タブ切替 | F8 | タブ画面の切り替えをします。押すごとに現在表示している画面の右隣の画面を表示します。 |

| 労災・自賠 | Shift+F9 | 労災・自賠責保険入力画面に遷移します。ただし,保険欄に該当の労 災保険または自賠責保険を表示しているか,新規入力であれば保険 欄が空白の状態で遷移します。 |

| 氏名検索 | F9 | 氏名により患者を検索します。氏名検索画面に遷移します。 |

| 予約登録 | F10 | この画面から予約登録画面に遷移し,予約登録できます。 |

| 患者複写 | Shift+F11 | 新患入力時のみ,すでに患者登録されている患者の情報を複写できます。 操作方法は,「患者情報の複写」で説明します。 |

| 受付一覧 | F11 | この画面から本日の受付一覧画面に遷移し,受付業務できます。 |

| 登録 | F12 | 入力された患者情報の内容を登録します。 |

| 禁忌薬剤 | Shift+F12 | 患者個別に禁忌薬剤を登録できます。 登録した薬剤を診療行為入力すると警告を表示します。 |

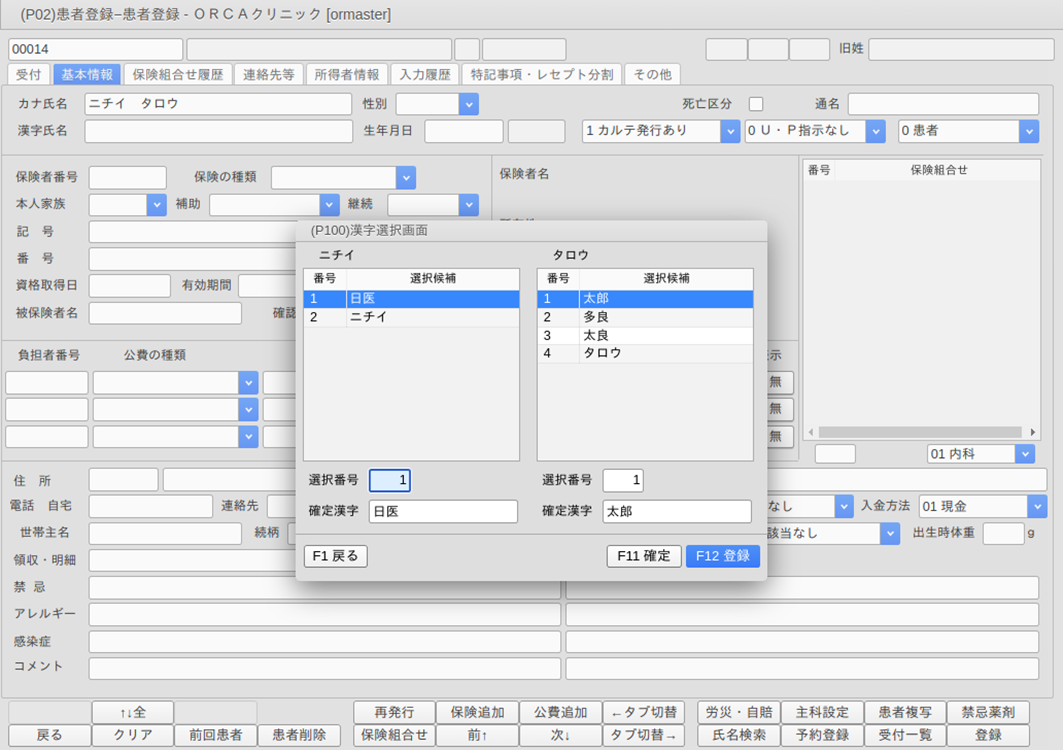

カナ氏名,漢字氏名,性別,生年月日は必須入力項目です。カナ氏名を入力すると漢字選択画面を表示します。

そこで選択した内容を漢字氏名に表示します。

1-1 漢字氏名への変換

「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」の「2:人名辞書使用」の設定により,漢字氏名欄の漢字の変換は2通りの方法があります。

「0:使用する」を設定した場合 ・・・人名辞書を使用した漢字変換

「1:使用しない」を設定した場合・・・漢字氏名欄への直接入力

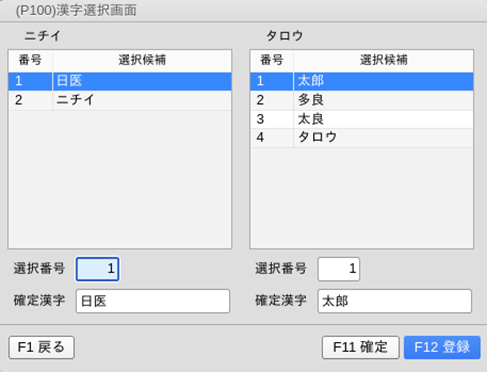

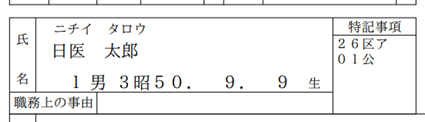

<例1>人名辞書ダイアログから「日医 太郎」へ漢字変換する

カナ氏名に「ニチイ タロウ」と全角カタカナで入力後,「Enter」を押すと漢字選択画面へ遷移します。

選択候補一覧に該当する氏名の漢字がある場合は,選択番号へ該当する番号を入力するか,一覧をクリックして選択します。選択候補一覧に該当する氏名の漢字が無い場合は,確定漢字へカーソルを移動させて直接入力します。画面では,「ニチイ」の該当漢字がありませんので確定漢字欄で「日医」と入力します。

(重要)漢字を新規に登録する場合,一連の動作で「Enter」を2回押してください。

1回目の「Enter」は,漢字を確定します。

2回目の「Enter」は,入力項目の内容を確定します。

※2回目の「Enter」を押さないで「登録」を押しても,入力内容は登録されませんのでご注意ください。

「登録」を押した場合は,次に漢字選択画面を表示させたときに,「日医 太郎」の漢字を優先して先頭に表示します。

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 確定 | F11 | 確定漢字欄に表示している漢字等を履歴に残したくないときに押します。 |

| 登録 | F12 | 入力された患者情報の内容を登録します。 |

次に同じ読み方の患者氏名が入力されたときに優先して選択候補一覧の一番上へ表示します。選択候補一覧は50件まで表示できます。なお,この画面では漢字の削除を行うことができません。不要だと思われる漢字は,マスタ登録-「106 人名辞書情報マスタ」で削除できます。

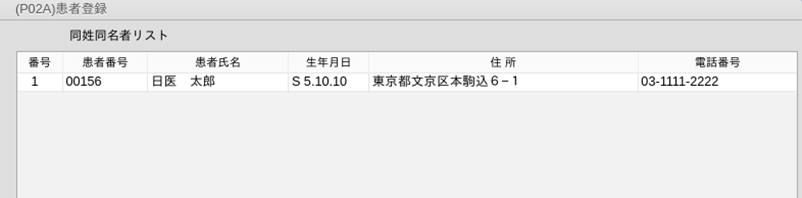

1-2 同姓同名患者リストの表示

新患登録時,またはカナ氏名・漢字氏名を変更したときに,すでに同姓同名患者が登録済みの場合,同姓同名者リストを表示します。

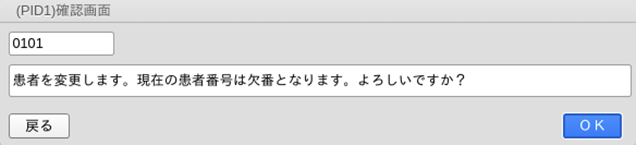

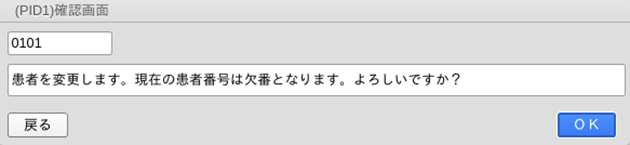

新規患者入力中は,一覧より登録済み患者を選択して修正できます。ただしこのとき,新規入力中の患者番号は欠番になります。選択番号欄に該当患者を選択して「Enter」を押すと確認メッセージを表示します。

「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」により同姓同名リストを表示する・しないを設定できます。

「OK」で現在入力中である新規患者の患者番号は欠番になり,選択した登録済みの患者の基本情報を表示します。「戻る」を押すと新規患者の基本情報入力画面へと戻ります。

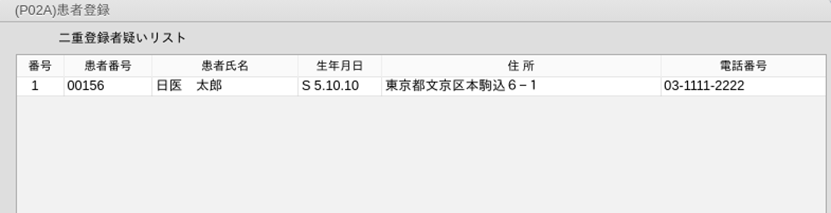

1-3 二重登録疑いリストの表示

新規患者登録時,またはカナ氏名・漢字氏名・性別・生年月日を変更したときに,「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」の設定により条件に一致する患者を二重登録疑い患者としてリスト表示します。

新規患者入力中は,一覧より登録済み患者を選択して修正できます。ただしこのとき,新規入力中の患者番号は欠番になります。選択番号欄に該当患者を選択して「Enter」を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で現在入力中である新規患者の患者番号は欠番になり,選択した登録済みの患者の基本情報を表示します。「戻る」を押すと新規患者の基本情報入力画面へと戻ります。

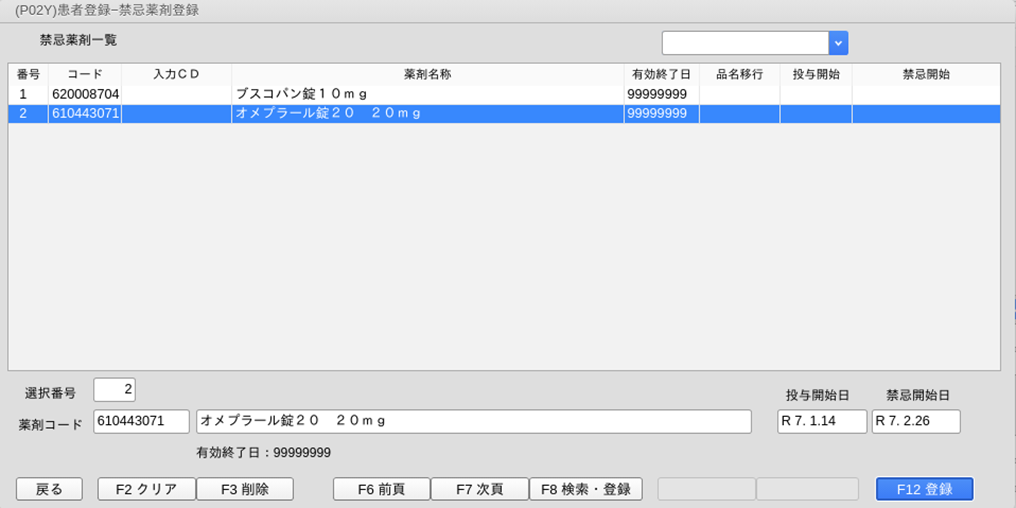

1-4 禁忌薬剤登録

患者ごとに禁忌薬剤を登録し,登録された薬剤が診療行為入力されたときに警告メッセージを表示します。また投与期限のある薬剤の場合,投与開始日,禁忌開始日を登録すれば投与期限チェックに使用できます。

患者登録-基本情報より「禁忌薬剤」(Shift+F12)を押します。

薬剤コード(9桁コード,入力CD)を入力し「登録」(F12)を押します。

薬剤は「検索・登録」(F8)を押し名称から検索できます。

<投与期限チェックに使用する場合>

投与開始日,禁忌開始日を入力してください。

禁忌開始日は投与最終日の次の日(投与できなくなる日)を入力します。

禁忌開始日以降に診療行為入力した場合にエラー表示(投与開始日,禁忌開始日)を表示します。

<投与期限チェックを更新したい場合>

投与期間チェックをするため,一度禁忌登録した薬剤を再度患者に投与した場合は,該当の薬剤を禁忌登録から削除し,再度新たな投与開始日で禁忌登録してください。

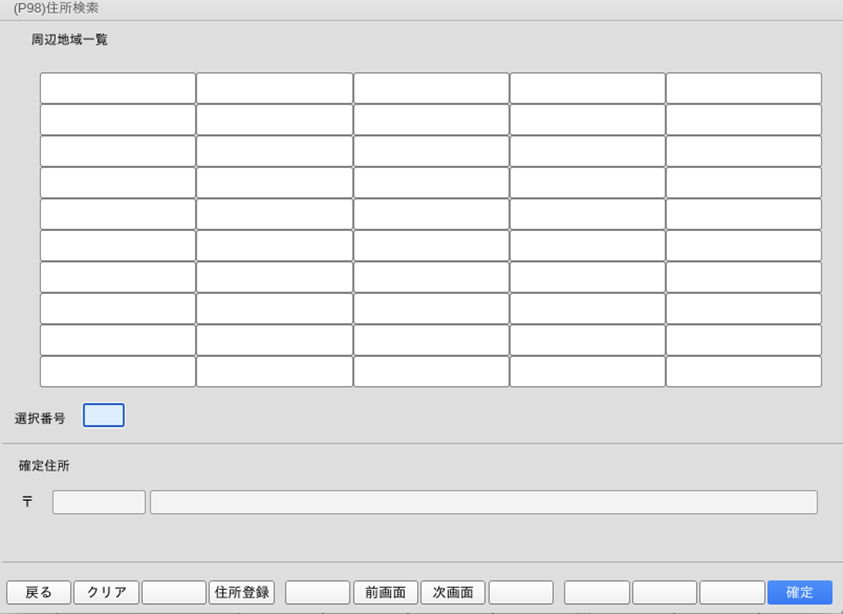

2 周辺地域一覧

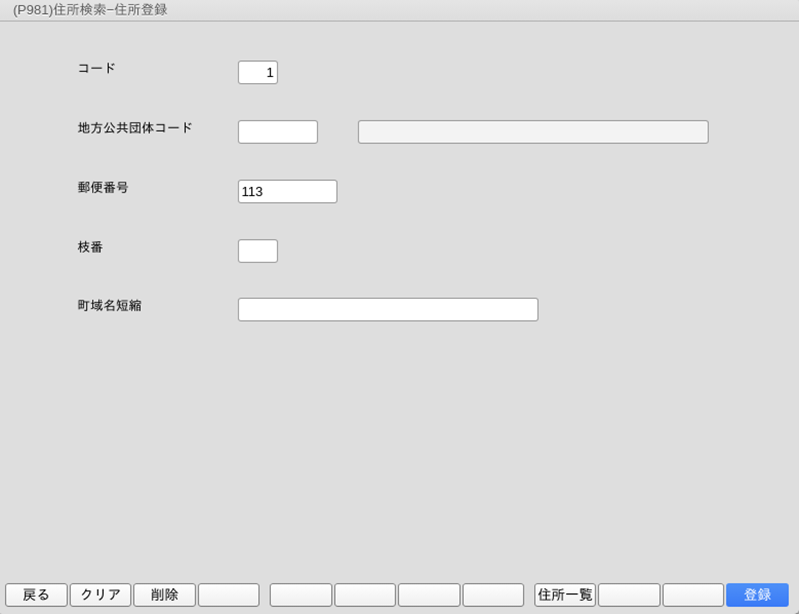

2-1 周辺地域一覧への住所登録

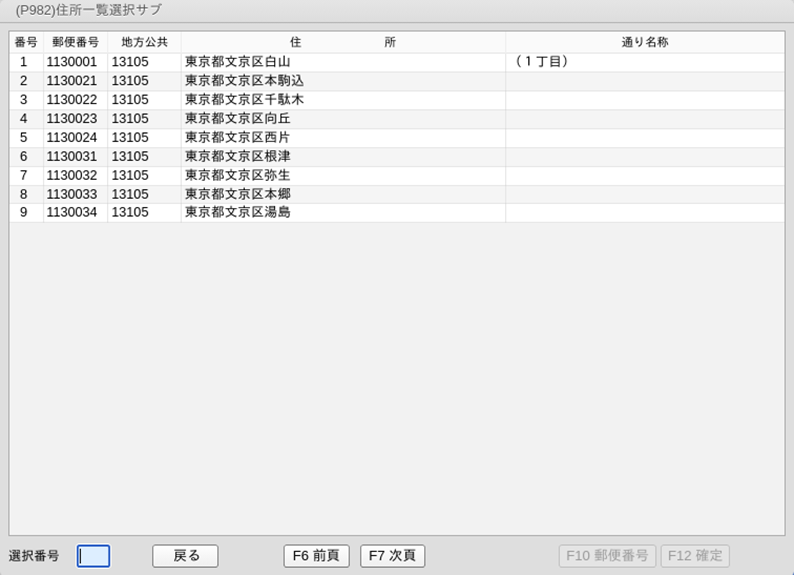

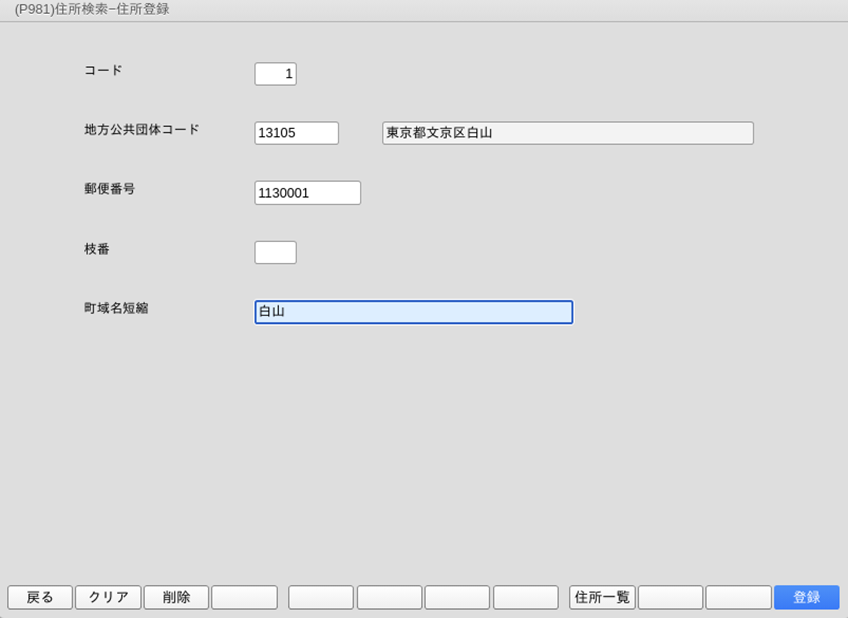

<例>東京都文京区白山(1丁目) を登録する

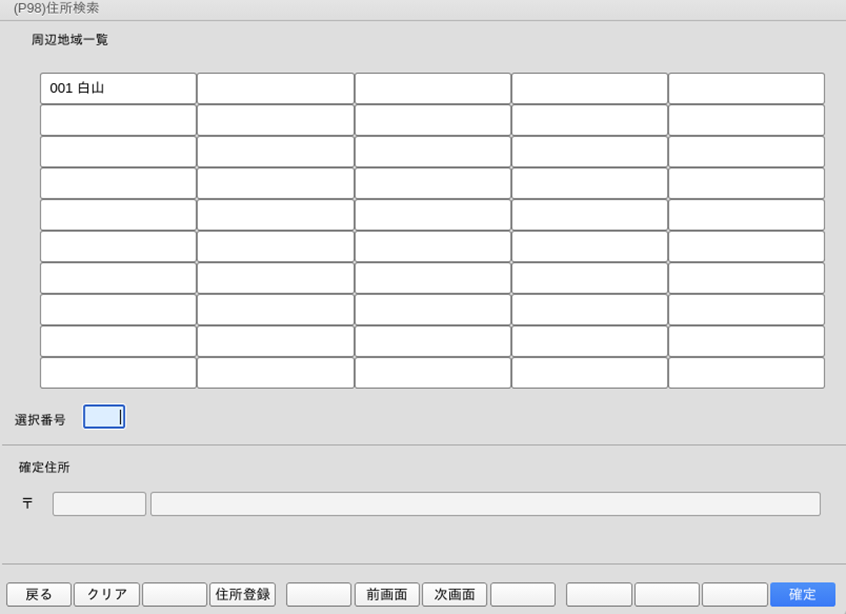

住所の郵便番号入力欄へ「/」を入力後,「Enter」を押して周辺地域一覧を表示します。

↓

「住所登録」(F4)を押します。

コードと,地方公共団体コードか,または郵便番号が必須入力項目になります。

地方公共団体コード,郵便番号のどちらかの番号は全桁入力以外にも,入力した頭の数字から前方一致で検索をしますが,検索範囲を絞るためにここでは郵便番号の上3桁を入力してみます。「113」を入力し「Enter」を押します。

項目の説明

| コード | 3桁以内の数字で入力します。このコードは,周辺地域一覧で町域と共に表示する番号です。 |

| 地方公共団体コード | 該当する地方公共団体コードを半角数字で入力します。 |

| 郵便番号 | 該当する郵便番号を半角数字で入力します。 |

| 枝番 | 1つの郵便番号で2つ以上の住所が存在する場合に使用します。 |

| 町域名短縮 | 周辺地域一覧に表示される町域名です。自院で名称変更できます。 |

ファンクションキーの説明

| 項目 | ファンクションキー | 説明 |

|---|---|---|

| 戻る | F1 | 遷移元の画面へ戻ります。 |

| クリア | F2 | 表示した内容をクリアします。 |

| 削除 | F3 | 表示した情報内容を削除します。 |

| 住所一覧 | F9 | 現在,使用できません。 |

| 登録 | F12 | 入力された内容を登録します。 |

検索の画面より該当する番号を選択します。

住所を複写します。

「登録」(F12)で登録します。

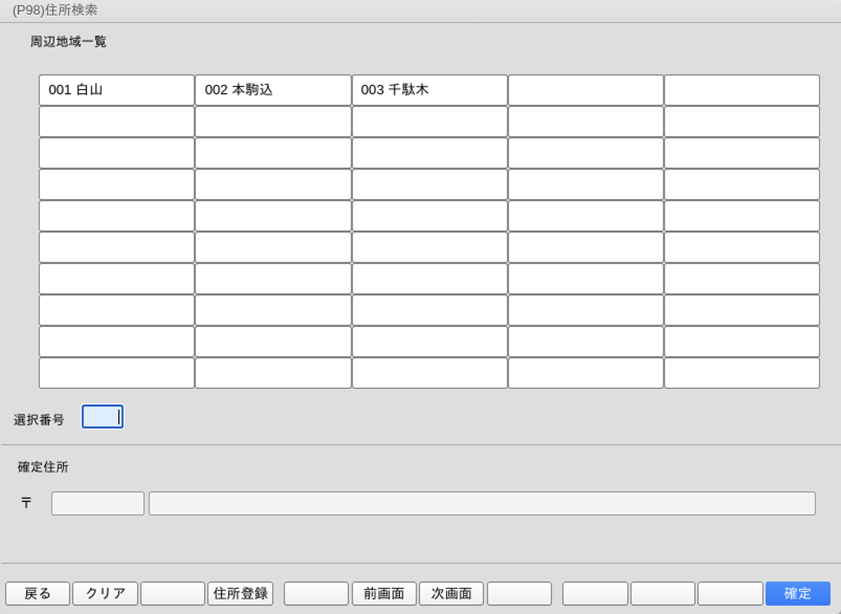

2-2 周辺地域一覧からの住所入力

郵便番号入力欄へ「/」を入力後,「Enter」を押して登録済みの周辺地域一覧を表示します。周辺地域一覧から該当する住所を選択番号に入力して「Enter」を押すか,または一覧の住所を直接クリックすると該当する住所を画面下方の確定住所欄へ表示します。

「確定」(F12)を押すと患者登録画面の住所欄に選択した住所を表示します。また,「/001」のように,「/」の後に続けてコード(周辺地域番号)を数字3桁で入力したときは,該当の住所を表示できます。なお,該当が無ければ,「/」と同様に周辺地域一覧へ遷移します(連絡先等を入力する画面でもこの機能を使用できます)。

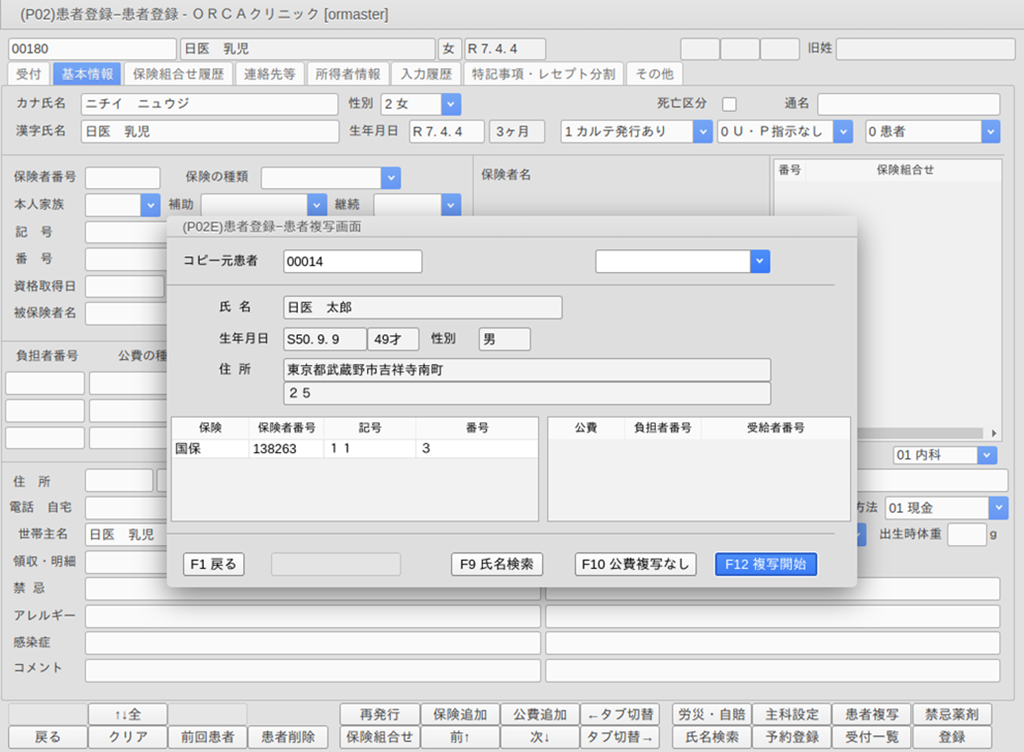

3 患者情報の複写

新患の患者番号を採番後,カナ氏名・漢字氏名を入力して「患者複写」(Shift+F11)を押します(カナ氏名・漢字氏名の入力が無い場合は,コピー元の患者氏名で表示します)。

コピー元の患者の患者番号を入力し,「Enter」を押して該当患者を表示します。「F12 複写開始」を押すと,性別,生年月日,労災保険,公費受給者番号,状態,領収・明細,禁忌,アレルギー,感染症,コメント以外の項目を複写します。

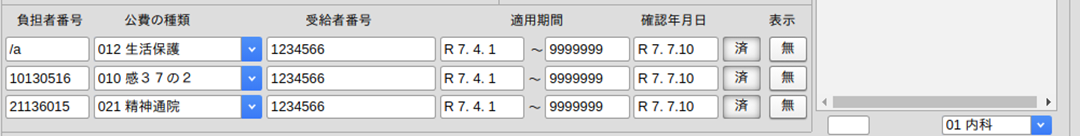

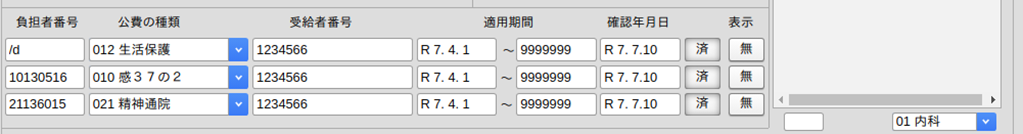

上記の複写されない項目を入力します。公費の複写が不必要な場合は,負担者番号欄の先頭に「/D」,または「/d」を入力して「Enter」を押すと削除できます。

注意

特に「本人家族」欄も複写しますので注意してください。

確認後,「登録」(F12)を押して患者情報の登録をします。

ヒント

公費を複写したくない場合は,「公費複写なし」(F10)を押します。

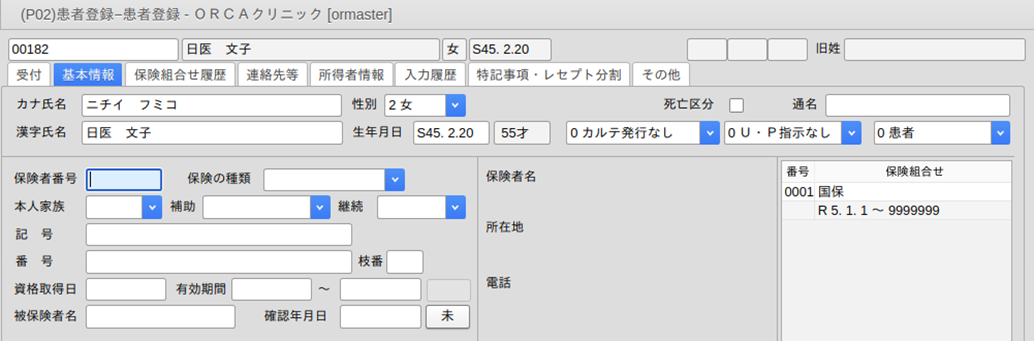

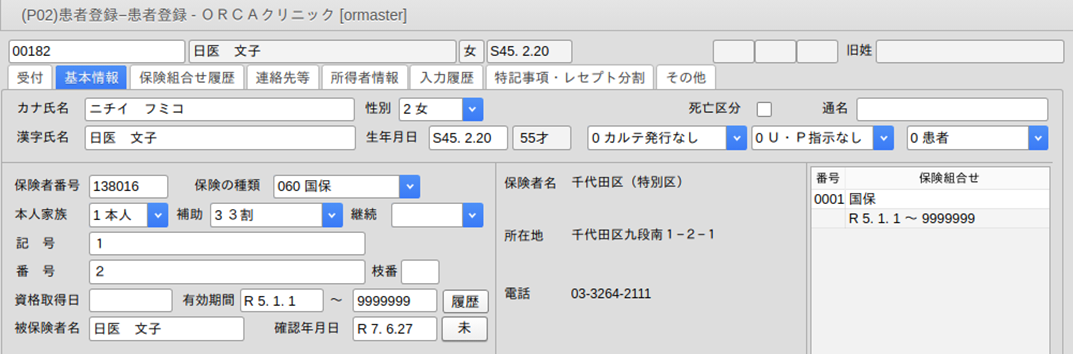

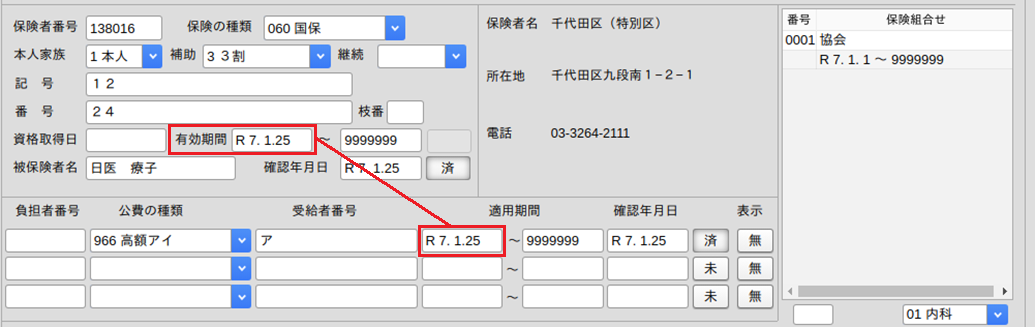

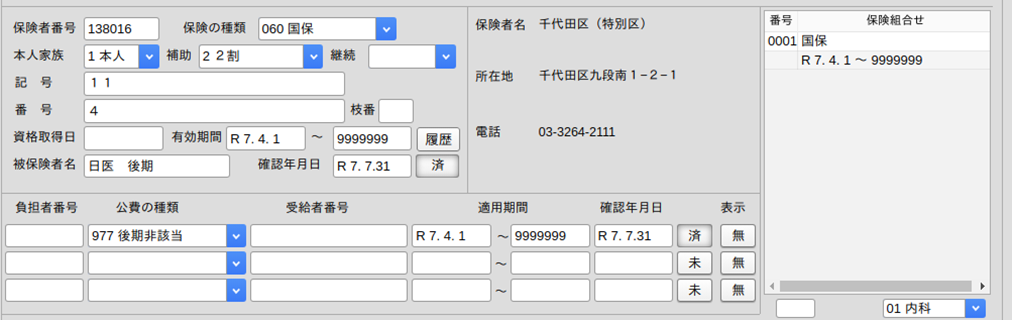

4 保険入力

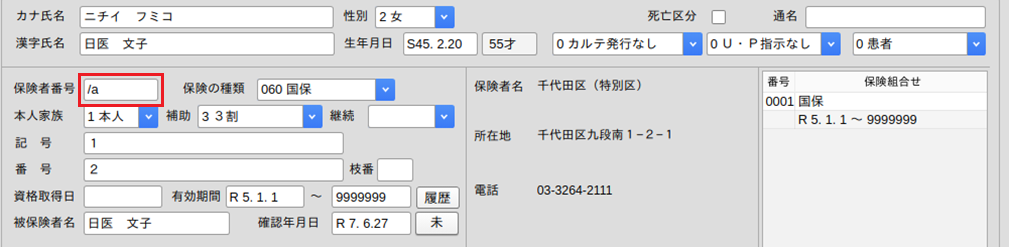

保険の追加

保険入力は,空白の保険欄に直接入力しますが,他保険の追加入力をするときは,保険者番号欄の先頭に「/A」,または「/a」を入力後「Enter」を押すか,または「保険追加」(Shift+F6)を押して保険欄を空白にしてから,新たな保険情報を入力します。

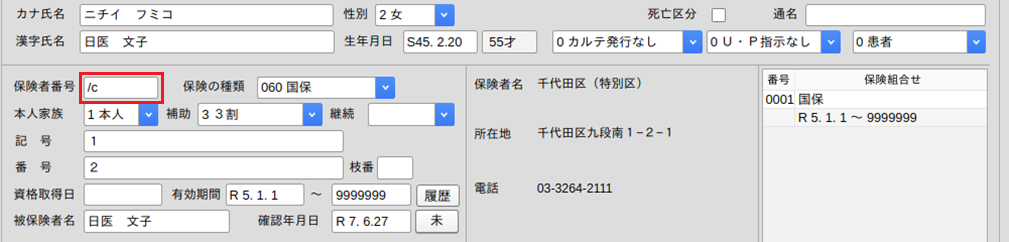

保険の複写

保険追加時に現在すでに入力済みの保険を複写したい場合は,入力済み保険の保険者番号欄に「/C」または「/c」を入力します。

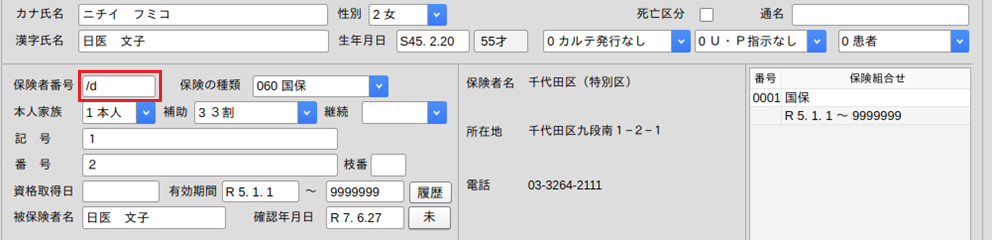

保険の削除

すでに登録してある保険を削除するときは,保険者番号欄の先頭に「/D」,または「/d」」を入力して「Enter」を押します。ただし,労災・自賠責保険は「労災・自賠責」(Shift+F6)を選択して労災入力画面で追加,修正,削除をします。

ヒント

複数の保険履歴がある場合は,有効期限の新しい順番で表示します。次の保険を保険欄へ表示させるには「次↓」(F7)を押します。前の保険を表示するときは,「前↑」(F6)を押します。

項目の説明

| 保険者番号 | 保険者番号を入力します。必須入力項目です。 「/A」,または「/a」を先頭に入力して「Enter」を押すと他保険の追加入力ができます。また「/D」,または「/d」を先頭に入力して「Enter」を押すと表示している保険を削除します。 |

| 保険の種類 | 保険の種類を選択します。保険者番号が入力済みのときは,保険者番号より保険の種類を決定します。必須入力項目です。登録済みの保険種別を変更することはできません。 |

| 本人家族区分 | 1 本人 ,2 家族 をコンボボックスより選択します。必須入力項目です。年齢が15歳未満のときは「家族」を初期表示します。また,「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」により,家族とする年齢,または初期表示をしないように設定できます。 保険の種類が「980 自費」の場合は,15歳未満の場合でも「本人」を初期表示します。 |

| 補助区分 | 保険の種類によって選択内容がかわります。保険の種類が,国保・船員・自費に該当する場合に選択できます。国保組合の場合は,「91 マスタ登録-105 保険者マスタ」の「給付割合」欄で入院・外来別に負担割合の初期表示の設定ができます。設定がされていない場合,患者登録画面では「3割」が初期表示です。 自費保険の場合は,補助区分から「課税」または「非課税」を選択しますが,初期表示は「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」で設定できます。 70~74歳までの高齢受給者の場合は,患者負担割合「1割」を初期表示します。 |

| 継続区分 | 保険の種類が該当する場合のみ,選択内容を表示し選択できます。 |

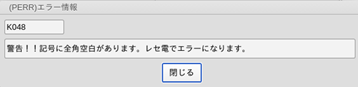

| 記号(全角20文字) | 記号を全角で入力します。「91 マスタ登録-105 保険者マスタ」の「記号」欄に記号の設定がある保険番号が入力されたときは,記号を自動表示します。 全角スペースを健康保険の場合に入力すると警告メッセージを表示します。  図 2.61 「閉じる」をクリックします。 |

| 番号(全角20文字) | 番号を全角で入力します。 |

| 資格取得日 | 資格取得日を入力します。 |

| 有効期間(開始年月日) | 開始年月日を入力します。未入力の場合はシステム日付を登録します。 |

| 有効期間(終了年月日) | 終了年月日を入力します。未入力の場合,「9999999」を終了年月日として扱います。 |

| 被保険者名(全角25文字) | 新規登録の場合に患者氏名を複写し,被保険者名に表示します。「本人家族区分」が本人の場合は姓名共に複写します。家族の場合は,入力された保険の種類が社保のときは姓のみ編集し,保険の種類が国保の場合は姓名共に複写します。 「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」により国保で家族の場合の初期表示の設定を変更できます。 また,患者氏名の変更を行ったときで患者当人が本人の場合は画面表示中の保険のみ,被保険者名に編集します。家族の場合は変更されません。 |

| 確認年月日 | 確認年月日を入力します。未入力の場合,システム日付を確認年月日として扱います。 |

| 履歴 | 保険確認日の履歴を表示します。 ※履歴の削除・変更できません。 |

| 確認ボタン | 「未」をクリックすると「済」に変わります。 確認年月日を更新します。 |

<保険追加の仕方>

患者を呼び出します。

「保険追加」(Shift+F6)を押します。

空白になった保険欄へ新しい保険を入力していきます。

保険追加をするときにすでに登録済みの保険を複写したい。

患者を呼び出し,複写したい保険を表示します。

保険者番号欄に「/C」または「/c」を入力し,「Enter」を押します。

補助区分,有効期間以外の保険情報を新規追加分として複写します。

※1割→3割の変更のみ等に使用すると便利です。

<保険の確認について>

保険証の変更の有無についての確認を行った場合に「確認年月日」横の「未」ボタンを押します。

変更がある場合は保険の追加登録します。修正の場合,確認年月日は修正前と変わりませんので「未」ボタンを押し「済」にします。

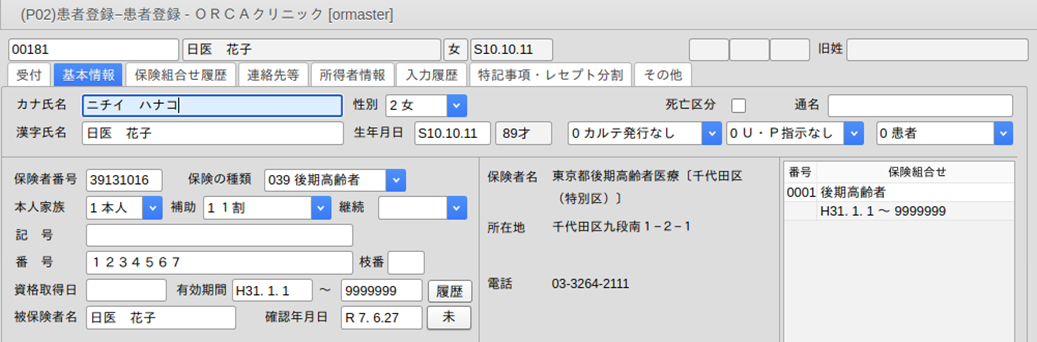

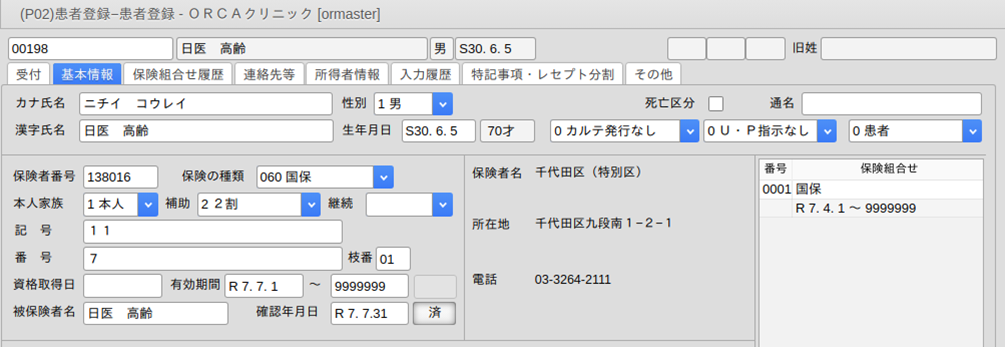

<後期高齢者の登録>

通常の主保険と同じように登録をします。

5 公費入力

負担者番号を入力すると公費の種類を自動表示します。その後受給者番号,適用期間を入力します。

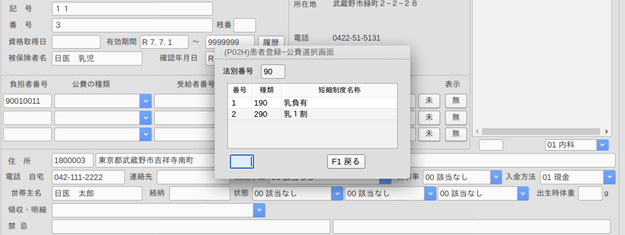

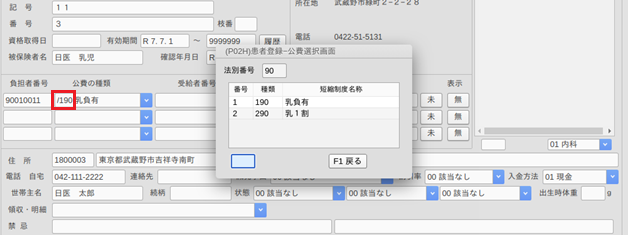

同じ法別番号で複数の公費がある場合は,負担者番号入力後に公費の種類を変更してください。

ヒント

同じ法別番号で複数の公費がある場合に,一覧表示できます。

【5.1 システム管理マスタ】の【1017 患者登録機能情報】を参照してください。

また,一度選択済みの公費でも公費の種類の先頭に「/」を入力すると再度一覧を表示します。

注意

「20 精神入院」の公費と他の単独公費を入力する場合は,レセプトが1枚にまとまってしまうため適用開始日が同じにならないように設定してください。

画面の表示

患者の公費情報を直接入力します。最大3件まで,有効期間の新しい順番に表示します。4件以上の公費が存在するときの画面への表示は,「次↓」(F7)または「前↑」(F6)を押します。

公費の追加

4件目以降を追加入力するときは,負担者番号欄の先頭に 「/A」,または「/a」を入力後「Enter」を押すか,または「公費追加」(Shift+F7)を押すと公費欄の最初の1行が空白になりますのでそこへ新たな公費情報を入力します。

公費の削除

また,すでに登録してある公費を削除するときは,負担者番号欄の先頭に「/D」,または「/d」を入力して「Enter」を押します。

注意

「970 第三者行為」の追加・変更・削除は,「労災・自賠」(Shift+F9)を押し,労災自賠保険入力画面から行います。

ヒント

地方公費単独の保険組合せができる場合に警告メッセージの表示をしますが,「101 システム管理マスタ」-「1017 患者登録機能情報」で警告メッセージを表示しないように設定できます。

項目の説明

| 負担者番号(半角8桁または全角4文字) | 負担者番号を入力します。なお,負担者番号に全角文字を入力する場合は,まず「91 マスタ登録」-「104 保険番号マスタ」で該当する地方公費の「検証番号チェック区分」に「2 チェックしない」を設定してください。 |

| 公費の種類 | 負担者番号より公費の種類を決定し,表示します。必須入力項目です。 |

| 受給者番号(半角20桁または全角10文字) | 受給者番号を入力します。なお,受給者番号に全角字を入力する場合は,「104 保険番号マスタ」で該当する地方公費の「受給者検証番号チェック区分」に「2 チェックしない」を設定します。 |

| 適用期間(開始年月日) | 適用開始年月日を入力します。未入力の場合はシステム日付を登録します。年齢制限のある公費入力を行う場合に生年月日から年齢を計算してチェックします。 |

| 適用期間(終了年月日) | 終了年月日を入力します。未入力の場合,「9999999」を終了年月日として扱います。 |

| 確認年月日 | 確認年月日を入力します。未入力の場合,システム日付を確認年月日として扱います。 |

| 確認ボタン | 「未」をクリックすると「済」に変わります。 最終確認日を更新します。 |

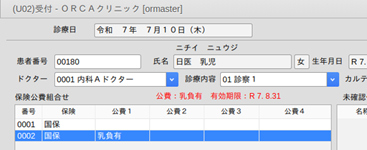

| 表示 | 表示ボタンを「有」にすると,公費の終了日が設定済みの場合に終了日の前の月から期限切れの注意を促すメッセージを表示します。 図 2.71 <診療行為入力画面のメッセージ> 「無」の場合は表示しません。また「有」になっていても同じ種類で次の公費が登録された場合はメッセージを表示しません。 ※メッセージは診療日ではなく,システム日付で終了日の前の月から表示します。 |

<公費の終了日が過ぎた後にメッセージ表示したい>

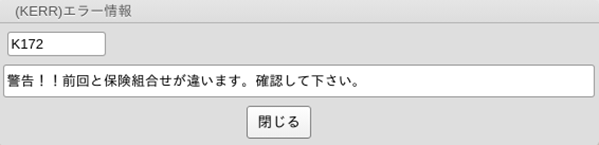

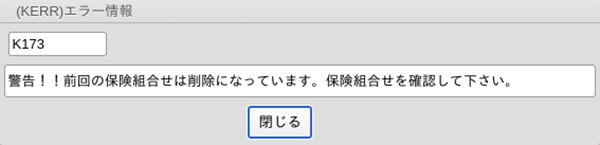

「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」-前回保険組合せ相違チェックの項目を「1 チェックする」にします。

受付画面・診療行為入力画面に患者を呼び出したときに前回の診療で使用した保険組合せと今回の自動表示した保険組合せをチェックし,メッセージを表示します。

警告を表示するのは,以下のような場合です。

- 公費の適用期間が終了した

- 公費または主保険が削除された

- 本人家族区分が変更され保険組合せが変わっている

注意

● 警告を表示する条件は

「今回自動表示された保険組合せ番号が前回の保険組合せ番号の終了日以前に開始になっている場合」に警告表示します。

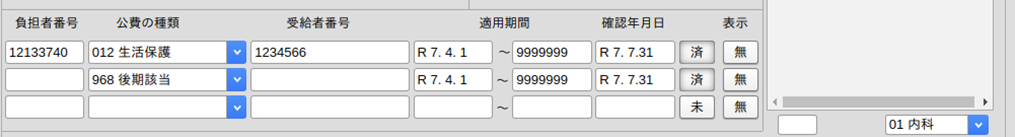

<生活保護の受給者番号入力について>

生活保護受給者の受給者番号は,受給者番号が変わらない固定番号制と,毎月付番される変動番号制の2通りの制度が各自治体によって存在します。固定番号制の場合は一度の受給者番号登録で済むのに比べ,変動番号制の場合は受給者番号を毎月登録し直す必要があるため,固定番号制と変動番号制の生活保護受給者では推奨する入力方法が異なります。また,以下の各帳票に印字する公費欄の情報は,通常,患者登録画面で登録された公費情報から編集しますが,生活保護の受給者番号をレセプトの公費欄に印字する場合に限り,上記理由により編集元が異なります。

| カルテおよび処方箋 | 患者登録画面の公費情報として登録されている負担者番号・受給者番号を印字します。未入力の場合は,空白のままになります。 |

| レセプト | 患者登録画面の公費情報として登録されている負担者番号を印字します。未入力の場合は,空白のままになります。 |

固定番号制と変動番号制の各推奨する入力項目は,以下のとおりです。

(固定番号制・変動番号制 共通入力項目)

公費情報として,生活保護の「負担者番号」・「公費の種類」・「適用期間」を必須入力します。「適用期間」は,「適用開始日」は各生活保護受給者によりそれぞれの開始日を入力し,「適用終了日」は,カーソルを「適用終了日」欄に合わせたのち,未入力のまま「Enter」を押します。「9999999」が表示され,適用期間は適用開始日以降,継続しているものとして扱います。

(固定番号制の場合の推奨入力項目)

「受給者番号」の入力を推奨します。

受給者番号を入力する方法は,患者登録画面からの入力のほかに,明細書作成画面の「生保入力」で遷移する生活保護まとめ入力画面から月単位で一括入力する方法もあります。レセプトへの受給者番号欄の記載は,生活保護まとめ入力画面で登録された番号を優先して行いますが,生活保護まとめ入力画面で登録を行わなかった場合は患者登録画面で入力された番号を記載します。よって,患者登録画面で受給者番号を入力しておくと,生活保護まとめ入力画面で再入力の必要はありません。(生活保護まとめ入力画面では診療月には患者登録画面と同番号を表示します)。

(変動番号制の場合)

「受給者番号」は,未入力(空白)で登録することを推奨します。

毎月変わる受給者番号は,生活保護まとめ入力画面より月ごとに一括入力します。このとき,患者登録画面で受給者番号を入力されていると,診療のあった月の生保まとめ入力画面には毎月,患者登録画面で登録された受給者番号を初期表示してしまいます。よって,受給者番号欄は未入力とすると毎月の一括入力作業が軽減できます。

<診療報酬明細書における,1円単位の記載方法について>

地方公費の場合でレセプトの一部負担金額欄へ1円単位まで記載表示するには,「91 マスタ登録」業務から「104 保険番号マスタ」に遷移し,保険番号マスタ画面の「レセプト負担金額」欄を「2 10円未満四捨五入しない」と設定して「登録」すると,1円単位の記載をします。デフォルトは,「1 10円未満四捨五入する」を表示します。

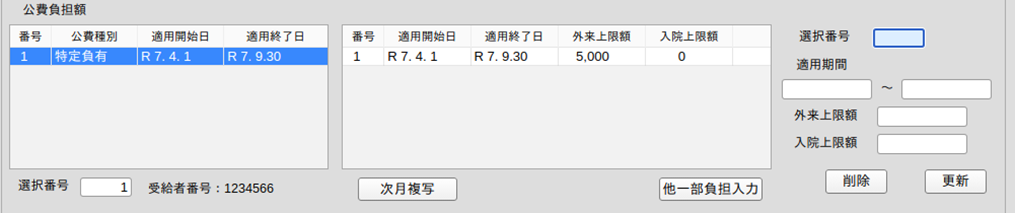

<特定疾患治療研究事業,小児特定,難病医療の入力方法>

ポイント

特定疾患治療研究事業,小児特定,難病医療は以下の登録をする必要があります。

• 患者の窓口自己負担限度額の登録

• レセプト記載用に所得区分の登録

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

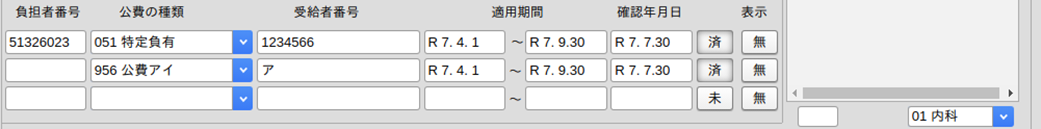

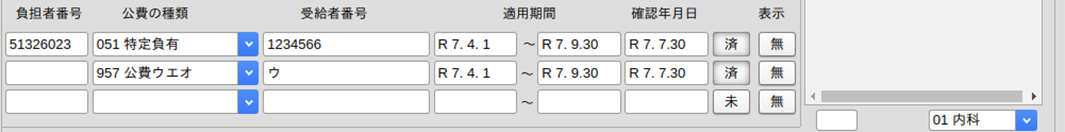

| 051 | 特定負有 | - |

| 091 | 特定負無 | - |

| 052 | 小児特定 | - |

| 054 | 難病医療 | - |

| 956 | 公費アイ | 上位所得者の患者 |

| 957 | 公費ウエオ | 一般所得者・低所得者の患者 低所得者の場合は所得者情報で低所得の設定も必要 |

登録例

1.公費欄に特定疾患医療受給者証の負担者番号を入力します。

2.次ぎに特定疾患医療受給者証の適用区分を入力します。

(区分ア・イ:上位所得者,区分Ⅳ:現役並み所得者)

(区分ウ・エ:一般,オ:低所得者,Ⅲ:一般,Ⅱ:低所得2,Ⅰ:低所得1)

※低所得者の場合は「所得者情報」で低所得の設定を行ってください。

3.月額自己負担限度額がある場合は「所得者情報」に設定します。

ポイント

月額自己負担限度の設定方法は【2.2.7 所得者情報】 を参照してください。

注意:特定疾患医療受給者証,難病医療の適用区分と自己負担限度額認定証について

956:公費アイ

957:公費ウエオ

は月内の診療が特定疾患治療研究事業,難病医療または小児特定との併用になる場合,医保単独分についても高額療養費の現物給付扱いになります。月内で併用にならない(特定疾患治療研究事業の診療が無い,またはレセプト上医保単独になる)場合は現物給付の扱いにはなりません。

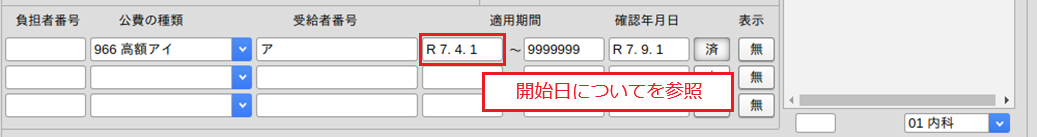

966:高額アイ

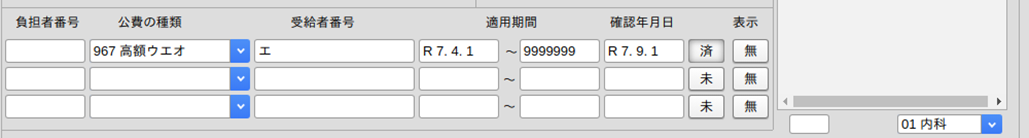

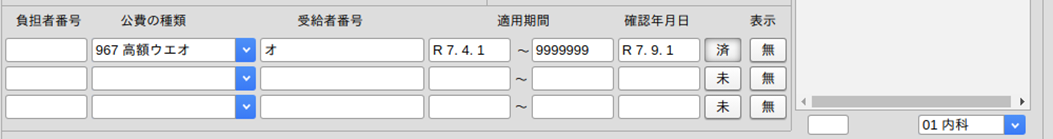

967:高額ウエオ

は医保単独,特定疾患治療研究事業,難病医療または小児特定共に高額療養費の現物給付の扱いになります。

公費のみで適用区分を確認した場合は 956,957を入力し,後に自己負担限度額認定証で区分を確認できた場合は 966,967に変更します。両方同時に確認できた場合は 966,967を入力します。

<特定疾患治療研究事業の多数該当の入力>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 958 | 特疾4回目 | 956:公費アイ 957:公費ウエオ 966:高額アイ 967:高額ウエオ にプラスして入力します。 |

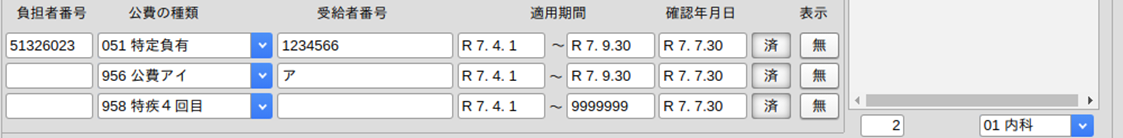

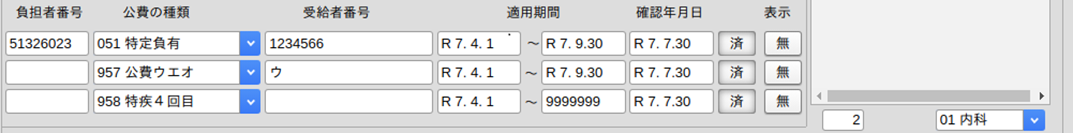

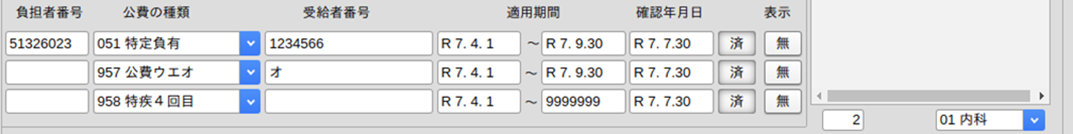

登録例

上位所得者

一般

低所得者

※所得者情報で低所得区分の入力が必要です。

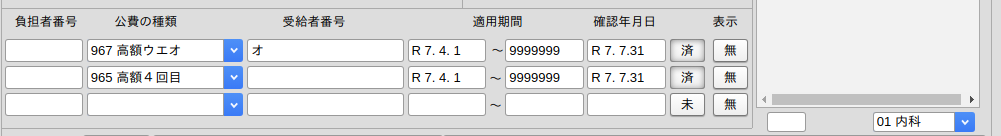

注意 958特疾4回目と965高額4回目について

医療保険,特定疾患治療研究事業はそれぞれ回数のカウントをしますので,958:特疾4回目,965:高額4回目はそれぞれ登録が必要です。

初期設定されている公費の種類

950~979の公費の種類は各種保険制度に使用しています。

追加,変更,削除は行わないでください。

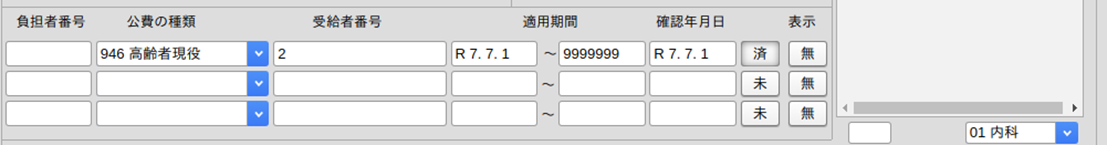

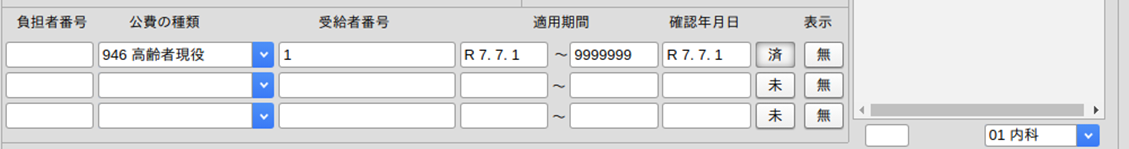

946:高齢者現役

948:医併入所中

949:医療入所中

950:07入所中

951:08入所中

954:特例非該当

953:減額(円超)

955:01公該当

956:公費高額(適用区分ア・イ・4)

957:公費高額(適用区分ウ・エ・オ・3・2・1)

958:特定疾患高額4回目以降

959:災害該当

960:減額(割)

961:減額(円)

962:免除

963:支払猶予

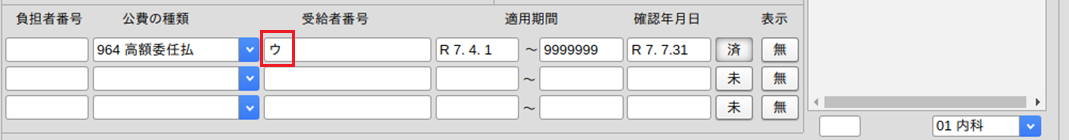

964:高額委任払

965:高額4回目

966:高額(適用区分ア・イ)

967:高額(適用区分ウ・エ・オ)

968:後期該当

969:75歳到達月の特例

970:第三者

972:長期

974:長期(上位所得者)

976:高齢非該当

977:後期非該当

978:一般経過措置(H20.12.31 終了)

979:低2経過措置(H20.7.31 終了)

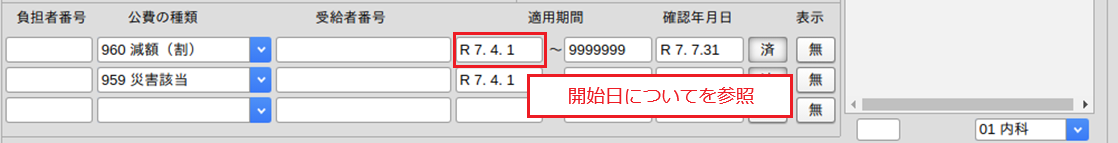

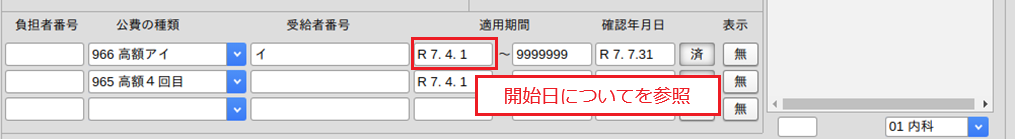

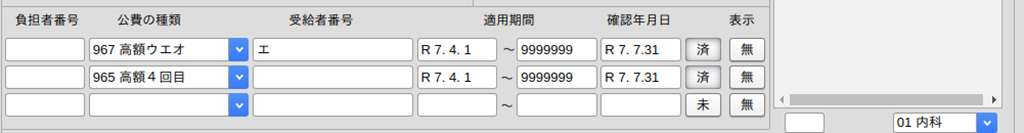

開始日について

956:公費アイ

957:公費ウエオ

958:特疾4回目

960:減額(割)

961:減額(円)

962:免除

963:支払猶予

964:高額委任払

966:高額アイ

967:高額ウエオ

965:高額4回目

上記保険番号マスタは通常は「1日」を入力してください。

月途中の保険変更時に変更後の保険から高額療養費を適用したい場合は,主保険の開始日に合わせて登録します。

通常時の例

保険変更後から高額アを適用したい場合

1月1日~1月24日まで社保,1月25日~国保+高額ア

ヒント

上記の例の場合でも開始日を1月1日~とすれば,1月分の変更前の社保,変更後の国保の両方で高額療養費を適用します。

<高齢者の高額療養費区分>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 946 | 高齢者現役 | 受給者番号欄の入力あり |

登録例

現役並みⅡ 「946 高齢者現役」を選択し「2」を受給者番号欄に入力します。

現役並みⅠ「946 高齢者現役」を選択し「1」を受給者番号欄に入力します。

現役並みⅢについて

現役並みⅢとみなすのは以下の場合です。

- 「946 高齢者現役」の登録がなく,補助区分が「3割」のとき。

- 「946 高齢者現役」の受給者番号が空白または「2」,「1」以外のとき。

ヒント

「2」または「1」は全角・半角のどちらも登録できます。

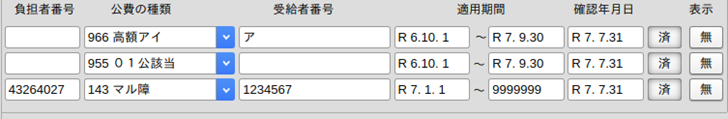

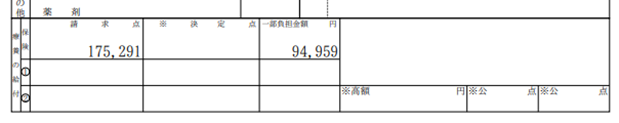

<特記事項 01公の患者>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

| 955 | 01公該当 | 一般所得以外の所得区分で高額療養費の現物給付がされるとき,負担金計算を一般所得区分で行います。 |

(参考)特記事項01公の患者とは

医療保険単独の者および後期高齢者医療単独の者に係る明細書で,「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」(昭和48年10月30日付保発第42号,庁保発第26号)による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額が,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条および高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第15条に規定する金額を超える場合

登録例

公費欄に入力します。

レセプト記載

登録例の場合は,特記事項へ「26区ア」,「01公」を記載します。

一部負担金欄へは一般所得の高額療養費を記載します。

<災害時の際の一時負担金の徴収猶予・免除>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 959 | 災害該当 | |

| 960 | 減額(割) | 所得者情報で減額する割合を入力。 負担者番号欄の1桁目に「2」を入力し た場合は,保険の負担割合を減額。 |

| 961 | 減額(円) | 所得者情報で減額する金額の入力 |

| 953 | 減額(円超) | 所得者情報で自己負担上限額を入力 |

| 962 | 免除 | - |

| 963 | 支払猶予 | - |

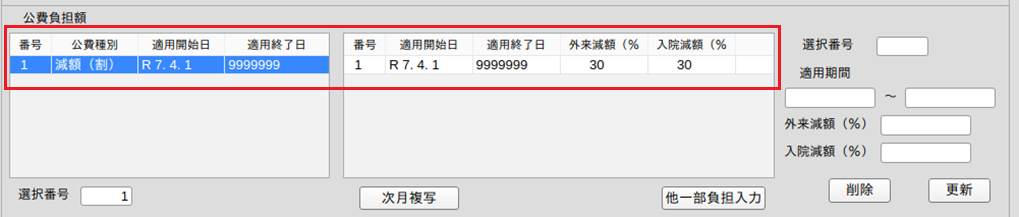

960 減額(割)について

負担者番号欄の1桁目に「2」を登録した場合は,保険の負担割合を所得者情報で設定された割合分をさらに減額します。

例)協会けんぽ 本人負担割合3割

所得者情報に10%を設定→本人負担割合を2割として計算

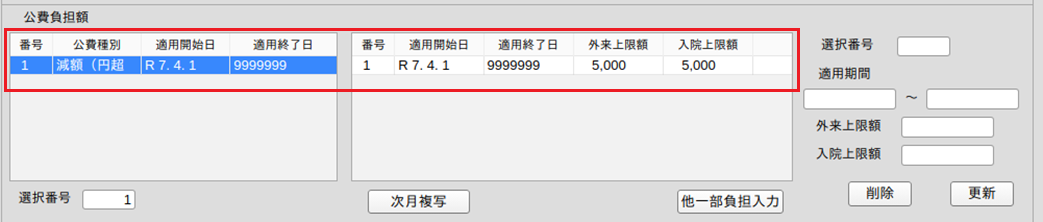

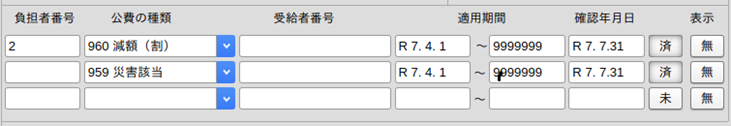

登録例

公費欄に入力します。

960:減額(割),961:減額(円)は所得者情報で減免の割合(金額)を入外別に入力します。

953:減額(円超)は所得者情報で自己負担上限額を入力します。

960:減額(割)の負担者番号欄に「2」を入力する場合。

<高額委任払い制度>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 964 | 高額委任払 | 受給者番号欄または所得者情報で金額の 入力あり |

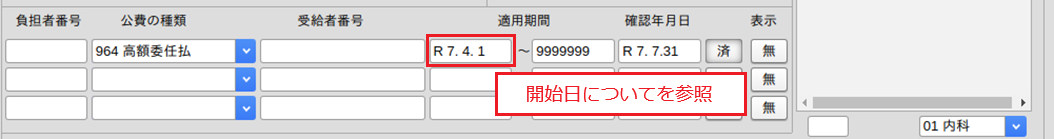

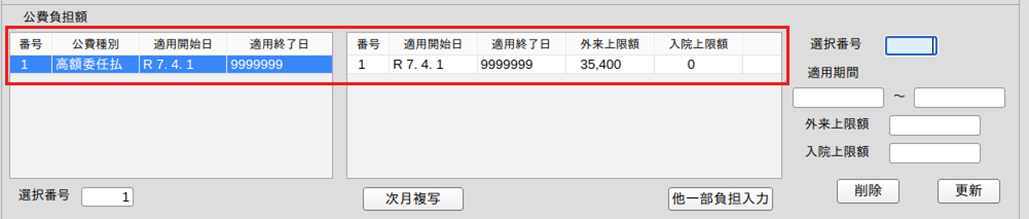

登録例

公費欄と所得者情報に入力します。

保険部分の上限額を所得者情報に入力します。

ヒント

外来のみ高額委任払い計算を行うには,入院上限額に9999999を入力します。

入院のみ高額委任払い計算を行うには,外来上限額に9999999を入力します。

■高額委任払い(964)で高額療養費の計算をするには

受給者番号欄に所得区分(ア~オ)を入力します。

<「限度額適用認定証」による現物給付(高額療養費)>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 966 | 高額アイ | 上位所得者の患者 |

| 967 | 高額ウエオ | 一般所得者・低所得者(非課税世帯)の患者 低所得者の場合は所得者情報で低所得の設定も必要 |

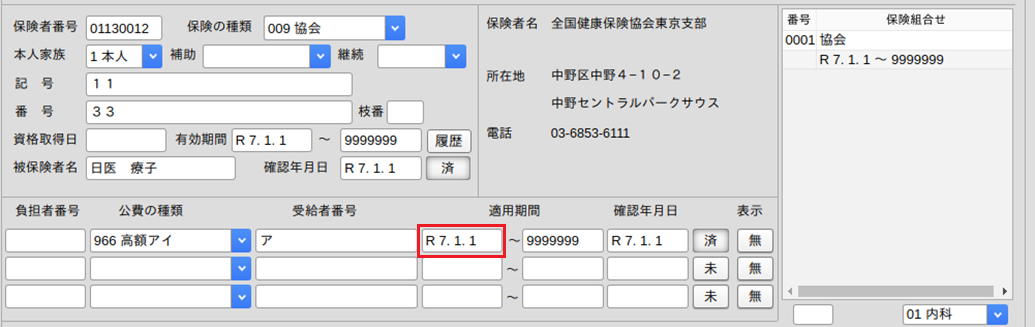

登録例

上位所得者の場合

公費欄に入力します。受給者番号に所得区分を入力します。

一般所得の場合

公費欄に入力します。受給者番号に所得区分を入力します。

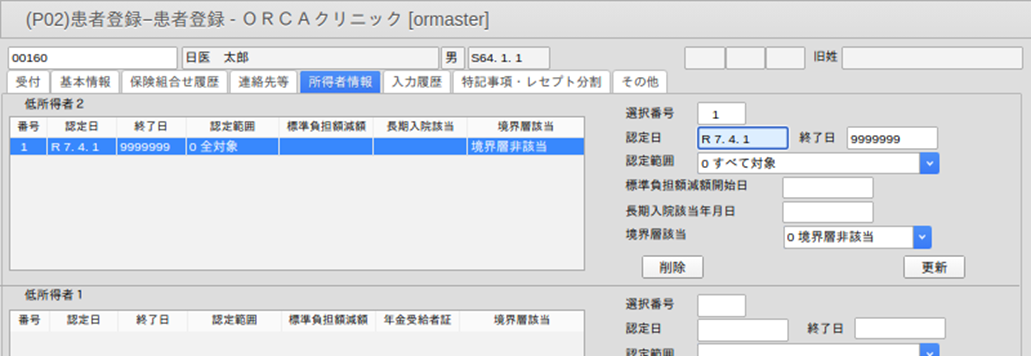

低所得の場合

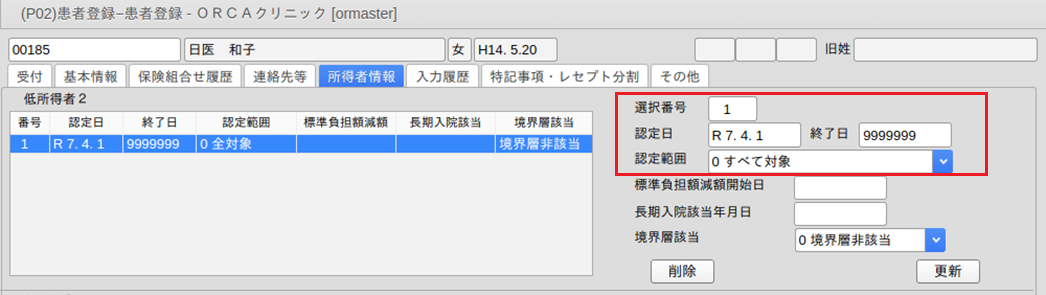

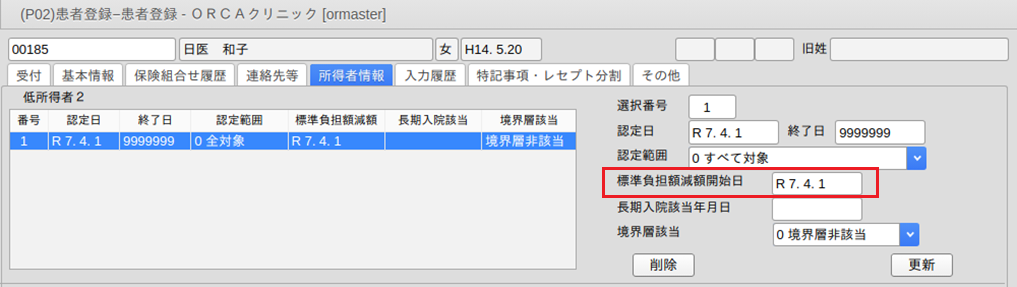

公費欄に「高額ウエオ」,受給者番号に所得区分を入力します。所得者情報に低所得を入力します。

所得者情報に低所得の入力

「標準負担額減額認定証」がある場合は開始日も入力します。

<高額療養費多数該当(4回目以降)>

使用する保険番号

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 965 | 高額4回目 | 70歳以上は単独入力 一般の方は 966:高額アイ 967:高額ウエオ にプラスして入力します。 |

登録例 上位所得者の場合

公費欄に入力します。

一般所得の場合

公費欄に入力します。

低所得の場合

公費欄に入力します。

所得者情報で低所得区分の入力が必要です。

<後期該当>

使用する保険番号

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 968 | 後期該当 | 75歳未満の生活保護単独の患者を後期高齢者として算定する場合に設定 |

登録例

公費欄に入力します。

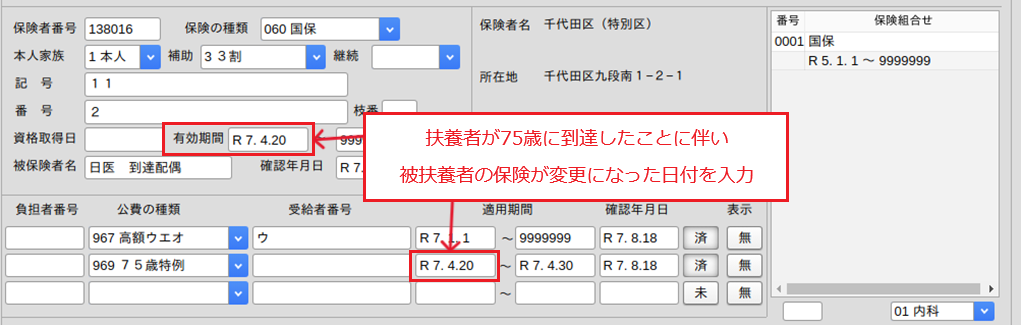

<75歳到達月の特例>

- 月の途中で75歳を迎え後期高齢者に加入した場合,その月の医療保険制度と後期高齢者医療制度の高額療養費の自己負担限度額をそれぞれ2分の1にします。

- 扶養者が75歳に到達すると被扶養者の保険変更の場合もそれぞれ2分の1の特例計算の対象になります。

患者登録の必要がある患者

- 扶養者が75歳に到達すると,保険変更になった被扶養者の患者

(75歳を迎える本人は生年月日より自動計算を行うため登録は必要ありません)

特例対象外になる患者

- 75歳到達日が1日の患者,またはその被扶養者

- 2月29日生まれの患者,またはその被扶養者

- 公費単独の患者

- 障害認定により75歳到達月以前に後期高齢者になっている患者

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 969 | 75歳特例 | 966:高額アイ 967:高額ウエオ にプラスして入力します。 |

登録例

公費欄に入力します。

75歳特例の開始日について

開始日は扶養者が75歳に到達したことに伴い被扶養者の保険が変更になった日付を入力します。

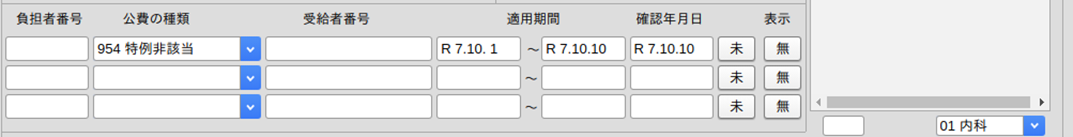

<特例非該当>

75歳到達月で75歳の誕生日前に死亡した場合など,負担金計算の75歳特例を解除します。

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 954 | 特例非該当 |

登録例

登録例:10月15日誕生日 10日に死亡

開始日,終了日は非該当期間を登録します。

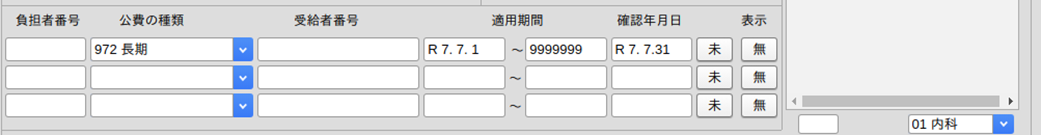

<長期(特定疾病療養受領証)>

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 972 | 長期 | 上限10000円 |

| 974 | 長期(上位 | 上限20000円 |

登録例

公費欄に入力します。

ヒント

「972 長期」(マル長)の患者で月の途中から公費が適用となった場合のレセプト記載は,【第7章 対処事例1】を参照してください。

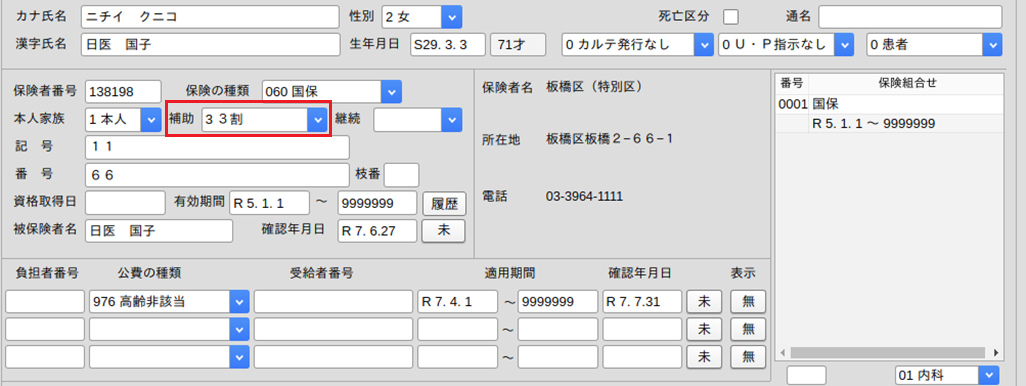

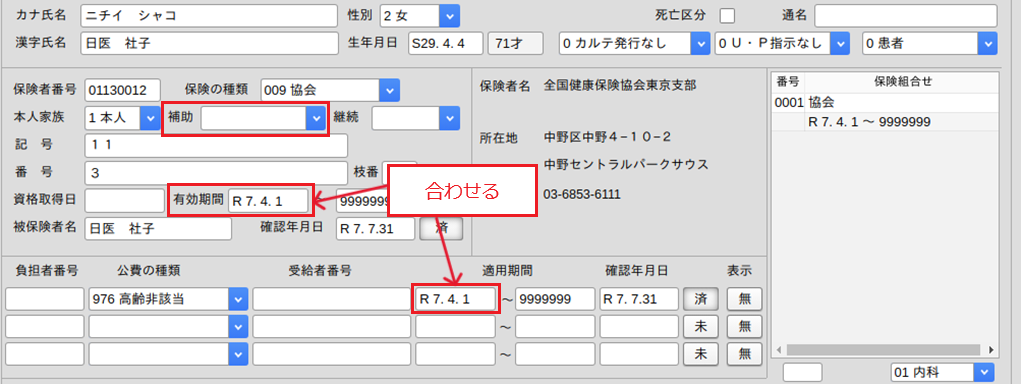

<高齢非該当>

70歳以上で高齢受給者証を持っていない(一般扱い)場合に登録します。

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 976 | 高齢非該当 | 補助区分に注意! |

登録例

公費欄に入力します。

国保の場合は補助区分を3割に設定する。

社保の場合は補助区分を空白にする。

この際,主保険と高齢非該当の開始日に注意して入力を行わないと空白にできない。

<後期非該当>

75歳以上の後期高齢者で後期高齢者保険に該当しない場合に登録します。

使用する保険番号マスタ

| 番号 | 制度名 | 備考 |

|---|---|---|

| 977 | 後期非該当 |

登録例

公費欄に入力します。

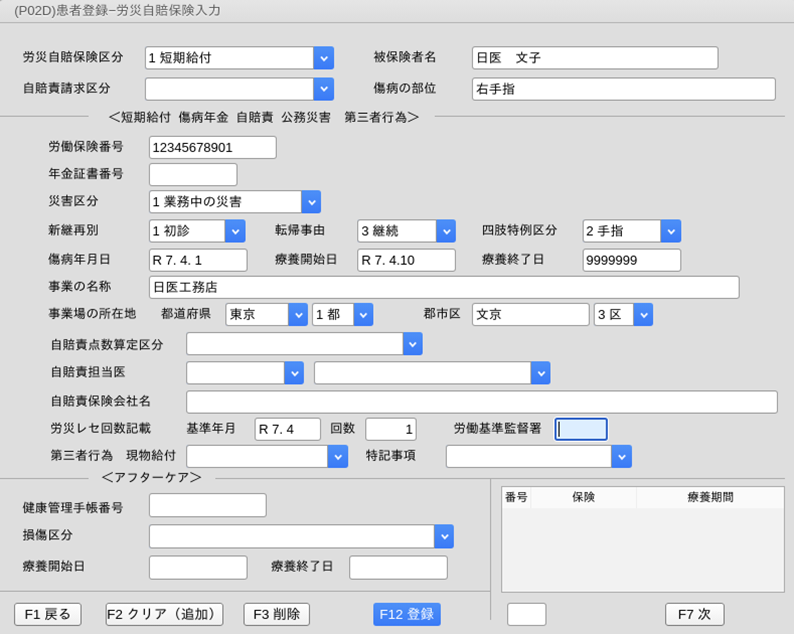

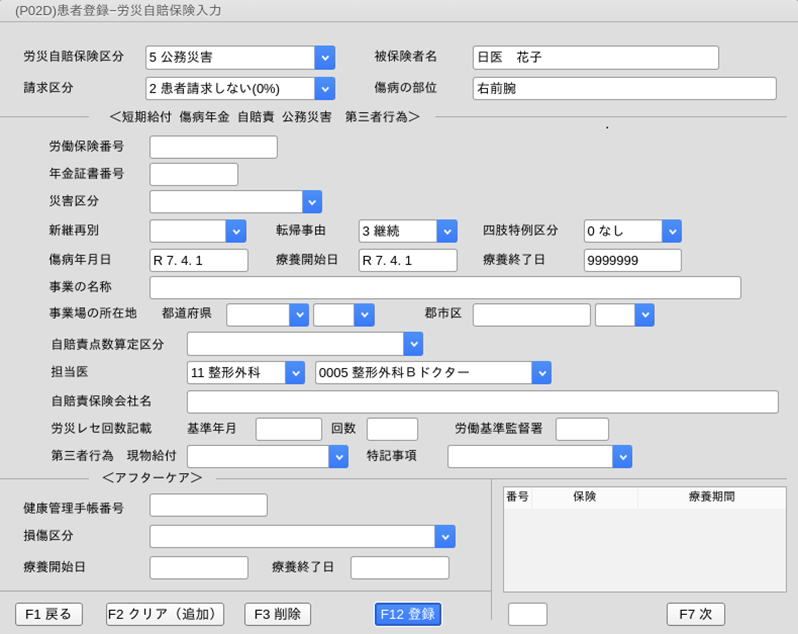

6 労災入力

「労災・自賠」(Shift+F9)を押して表示された労災自賠責入力画面で,患者の労災保険情報の入力,修正,削除をします。

ファンクションキーの説明

| F1 戻る | 患者登録画面へ戻ります。 |

| F2 クリア(追加) | 画面をクリアします。 労災・自賠責保険を新たに追加するときに押します。 |

| F3 削除 | 表示されている保険情報を削除します。 |

| F12 登録 | 労災・自賠責を登録します。 |

| F7 次 | 労災・自賠責が複数登録済みの場合に表示を切り替えます。 |

項目の説明

| 労災自賠保険区分 | 該当する労災保険をコンボボックスより選択します。 |

| 被保険者名 | 患者登録画面で呼び出している患者の氏名を表示します。 |

| 傷病の部位 | 傷病の部位を入力します。 |

複数の労災保険で受診している場合などに使用でき,診療行為入力画面の保険組合せ欄に表示します。

-短期給付・傷病年金-

| 労働保険番号 | 短期給付の場合に労働保険番号を入力します。労働保険番号がわからない場合は省略して登録できます。登録時に「警告!!労働保険番号が未入力です。」とメッセージを表示しますが,そのまま登録できます。 |

| 年金証書番号 | 傷病年金の場合に年金証書番号を入力します。 |

| 災害区分 | コンボボックスより選択します。 |

| 新継再別 | 労災保険区分に入力があればコンボボックスより選択できます。 |

| 転帰事由 | コンボボックスより選択します。ここで入力された転帰事由をレセプト記載します。(病名登録画面の労災病名に入力されている転帰はレセプトに反映しません。労災・自賠保険入力画面の転帰事由が反映されます) 「継続」以外の転帰事由が選択済みの場合,レセプト診療年月と療養終了年月日が同じ月であれば,「継続」以外を記載し,そうでなければ「継続」を記載します。 |

| 四肢特例区分 | 労災保険の該当部位が四肢,または手指であった場合に選択します。 |

| 傷病年月日 | 「療養補償給付たる療養の給付請求書」にある傷病年月日を入力します。 |

| 療養開始日 | 療養開始年月日を入力します。 |

| 療養終了日 | 療養終了年月日を入力します。終了日が入力された月の労災レセプトの療養期間には,療養開始日(療養開始日の翌月以降であれば1日)から療養終了日まで表示します。未入力の場合は「9999999」を終了年月日として扱います。このとき,その月の労災レセプトへの表示は,療養開始日または1日から末日までです。 |

| 事業の名称 | 「療養補償給付たる療養の給付請求書」にある事業名称を入力します。 |

| 事業場の所在地 | 「療養補償給付たる療養の給付請求書」にある事業場の所在地をコンボボックスより選択し,入力します。 |

| 労災レセ回数記載 | 労災レセプトへの請求回数記載の設定をします。基準年月は「療養開始日」を初期設定しますが,診療開始日以降で任意に基準年月,回数を変更できます。設定された基準月から回数をカウントし労災レセへ記載します。 |

| 労災基準監督署 | 労災の請求書を作成するのに使用します。 |

※労災レセへ記載するには「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関設定情報」も設定する必要があります。

-アフターケア-

| 健康管理手帳番号 | 健康管理手帳番号の入力します。 |

| 損傷区分 | 該当するアフターケア対象傷病をコンボボックスより選択します。 |

| 療養開始日 | 療養開始日を入力します。 |

| 療養終了日 | 療養終了日を入力します。未入力の場合,「9999999」を終了年月日として扱います。 |

【労災保険登録後の患者登録画面】

労災保険対応として使用する際には,「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」で必要項目の設定を行ってください。

7 自賠責入力

「労災・自賠」(Shift+F9)を押して表示された労災自賠責入力画面で,患者の自賠責または第三者行為(自賠責)の入力,修正,削除をします。

交通事故等(第三者行為によるケガ)で健康保険を使用して治療を受ける場合

労災自賠責保険区分に「6 第三者行為」を選択してください。

登録後,公費の種類欄に「970 第三者行為」を追加します。

ファンクションキーの説明

| F1 戻る | 患者登録画面へ戻ります。 |

| F2 クリア(追加) | 画面をクリアします。労災・自賠責保険を新たに追加するときに押します。 |

| F3 削除 | 表示されている保険情報を削除します。 |

| F12 登録 | 労災・自賠責を登録します。 |

| F7 次 | 労災・自賠責が複数登録済みの場合に表示を切り替えます。 |

使用項目の説明

| 労災自賠責保険区分 | コンボボックスより選択します。 |

| 自賠責請求区分 | コンボボックスより選択します。初期表示を「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」で設定できます。 ※労災自賠責保険区分に「6 第三者行為」を選択した場合は,「2 請求しない(0%)」を表示します。 |

| 傷病の部位 | 自賠責診療報酬明細書への表示等,反映はしませんが診療行為入力画面右上部への画面に表示され,部位が確認できます。必須入力ではありません。 |

| 転帰事由 | コンボボックスより選択します。ここで入力された転帰事由をレセプト記載します。(病名登録画面の自賠病名に入力されている転帰はレセプトに反映しません。労災・自賠保険入力画面の転帰事由が反映されます) 「継続」以外の転帰事由が選択済みの場合,レセプト診療年月と療養終了年月日が同じ月であれば,「継続」以外を記載し,そうでなければ「継続」を記載します。 |

| 四肢特例区分 | 労災保険に準拠するため,自賠責保険の該当部位が四肢,または手指であった場合に選択します。 |

| 傷病年月日 | 受傷日を入力します。 |

| 療養開始日 | 診療期間開始日を入力します。 |

| 療養終了日 | 診療期間終了日を入力します。終了日が入力された月の自賠責レセプトの診療期間には,療養開始日(療養開始日の翌月以降であれば1日)から療養終了日まで表示します。未入力の場合,「9999999」を終了年月日として扱います。その月の自賠責レセプトへの表示は療養開始日または1日から末日までです。 |

| 自賠責点数算定区分 | 自賠責保険の算定区分を設定します。 「0 労災自賠医療機関情報に準拠」-システム管理-「4001 労災自賠医療機関情報」の「自賠責区分」の設定に従います。 「1 労災準拠」-労災準拠で点数算定します。 「2 健保準拠」-健保準拠で点数算定します。 ※「1 労災準拠」,「2 健保準拠」はシステム管理の設定と異なる算定を行いたい場合に設定する事を推奨します。 |

| 自賠責担当医 | 自賠責レセプトへ担当医を記載します。科を選択後,担当医を選択,または医師コードを直接入力します。入力がない場合は,「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報―基本」の管理者氏名(院長)を自賠責レセプトへ記載します。 |

| 自賠責保険会社名 | 自賠責レセプトへ保険会社名を記載します。 業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「2005 レセプト・総括印刷情報」-労災・自賠責タブ-自賠責・様式選択で新様式が「2 OCR様式」の場合は15文字以上印字されません。次項の「OCR様式の保険会社略称」の保険会社略称(入力用)を入力してください。 |

| 第三者行為 現物給付 | 第三者行為診療分の一部負担金の計算方法を選択します。 「2 対象」を選択すると,自己負担限度額までの負担金計算をします。 業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」の「現物給付区分初期設定」で初期表示設定ができます。 |

| 第三者行為 特記事項 | 第三者行為診療分のレセプト特記事項へ「10第三」の記載有無を選択します。 |

自賠責対応として使用する際には,「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」で必要項目の設定を行ってください。

「6 第三者行為」について

- 「6 第三者行為」を登録すると,医保+第三者行為の保険組合せを作成します。

- 第三者行為単独の保険組合せは作成されません。

- 患者登録画面に「減免事由」が設定されていても,減免計算は行いません。

- 災害減免対象外になります。

- 75歳到達月の自己負担限度額特例対象外になります。

OCR様式の保険会社略称

自賠責レセプトをOCR様式で提出する場合の保険会社名は以下の略称を入力してください。

| 保険会社名 | 保険会社略称(入力用) |

|---|---|

| 共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災海上保険 |

| 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上火災保険 |

| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニッセイ同和損害保険 |

| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険 |

| セコム損害保険株式会社 | セコム損害保険 |

| 日新火災海上保険株式会社 | 日新火災海上保険 |

| 富士火災海上保険株式会社 | 富士火災海上保険 |

| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 損害保険ジャパン日本興亜 |

| 朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災海上保険 |

| 大同火災海上保険株式会社 | 大同火災海上保険 |

| セゾン自動車火災保険株式会社 | セゾン自動車火災保険 |

| ソニー損害保険株式会社 | ソニー損害保険 |

| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 三井ダイレクト損害保険 |

| SBI損害保険株式会社 | SBI損害保険 |

| イーデザイン損害保険株式会社 | イーデザイン損害保険 |

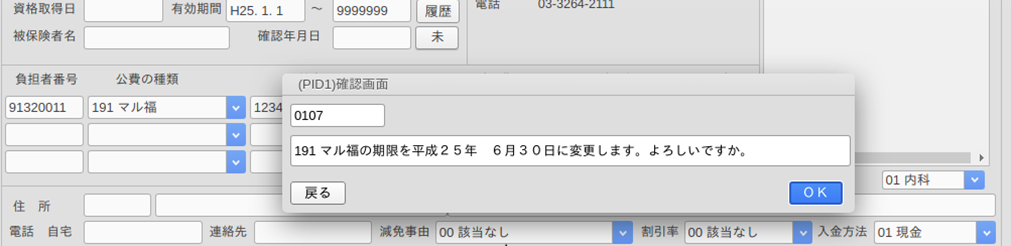

8 公費欄の負担金,負担割合が変わった場合の変更方法

公費の改正等で負担金や負担割合等が変わった場合は,公費の期限を終了させ,新たに同じ公費を登録する必要があります。これは,公費情報(保険番号マスタ)に期間があり,新たな負担金等が設定されるためです。

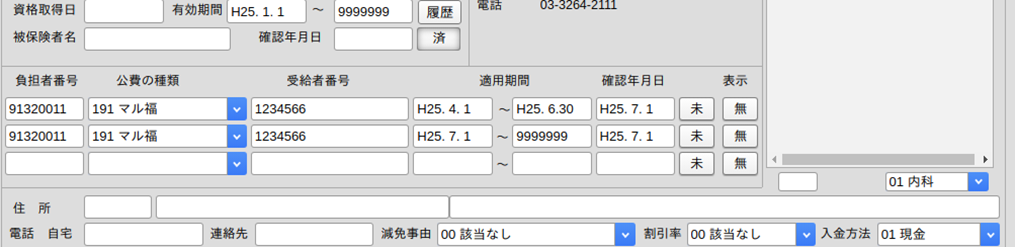

例)平成25年7月1日から191福祉の負担金が変わる場合

平成25年7月1日以降に登録する患者は問題ありません。

平成25年6月30日以前に登録済みの患者に対して,再度公費の登録が必要です。

該当の患者の登録画面を開きます。

「Enter」またはいずれかのファンクションキーを押すとメッセージを表示します。

「OK」を選択します。

負担者番号,受給者番号がコピーされ,10月1日からの公費を追加登録します。

9 一般・前期高齢受給者・後期高齢者の変更

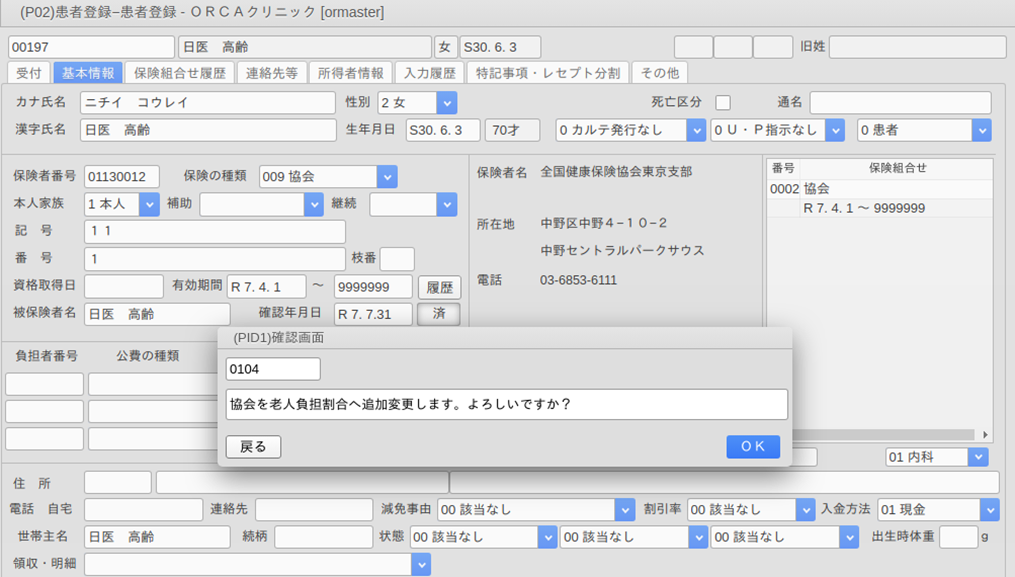

9-1 一般から前期高齢受給者に変更する場合

<社保の場合>

該当の患者の登録画面を開きます。登録(F12)を押すとメッセージを表示します。(ほかにも保険組合せ(F5),タブ切替(F8,Shift+F8),労災・自賠(Shift+F9)を押したタイミングでメッセージを表示します)

「OK」を選択します。

負担割合に「2割」を表示します。

ヒント

社会保険の場合に補助区分を「3割」に変更するには,有効期限をH18.10.01以降に変更する必要があります。

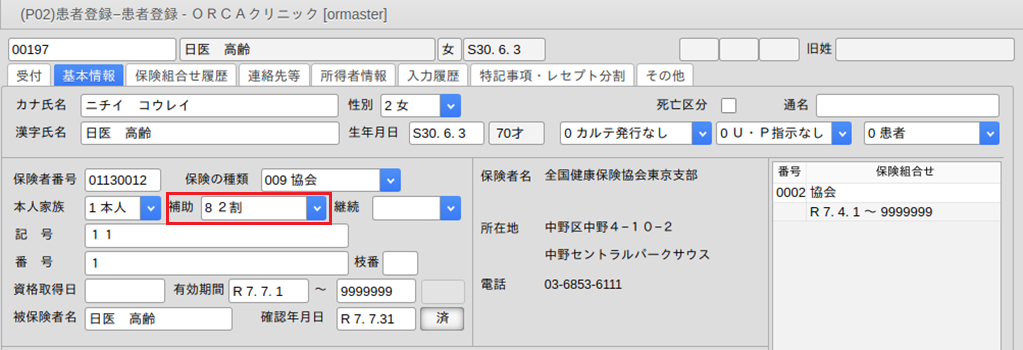

<国保の場合>

患者登録画面の有効開始日,確認年月日が前期高齢者になる日より前の場合にメッセージを表示します。

前期高齢者2割の場合は「保険追加」より新たに保険を追加します。

前期高齢者3割の場合は確認年月日の「未」ボタンを押し「済」に変更します。

確認日が更新され次回からはチェックがかからなくなります。

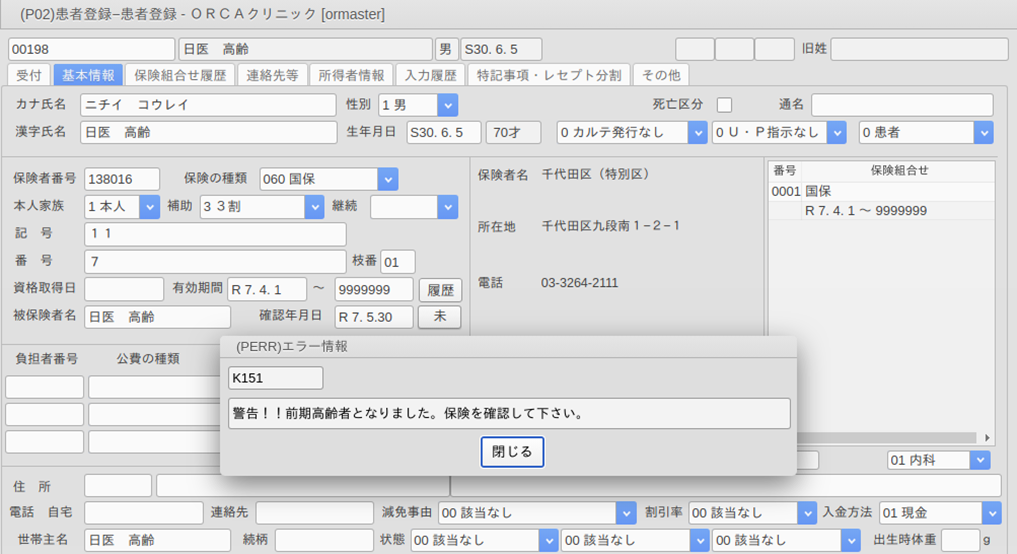

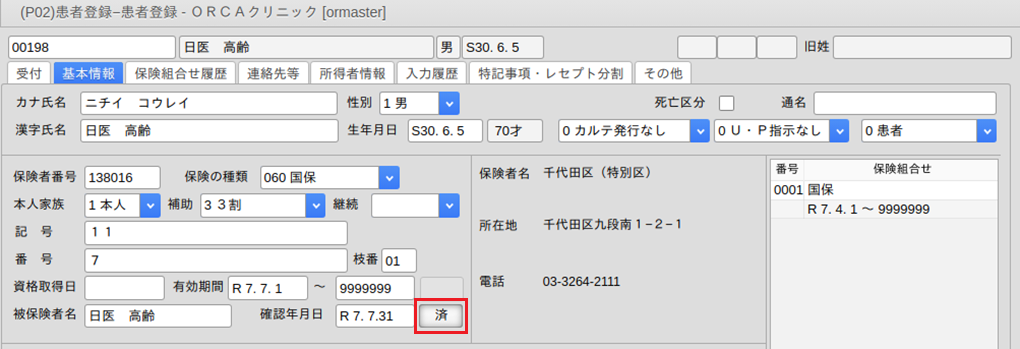

9-2 一般または前期高齢者受給者から後期高齢者へ変更

該当の患者の登録画面を開きます。

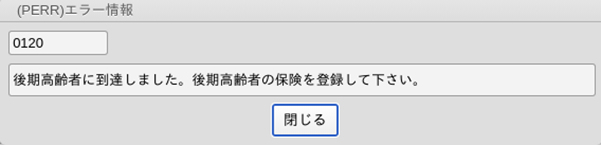

「Enter」またはいずれかのファンクションキーを押すとメッセージを表示します。

「閉じる」を押し,「保険追加」(Shift+F6)で後期高齢者の保険を追加してください。

9-3 老人保健から後期高齢者への変更

1. 老人保健が登録されている患者を呼び出します。

2. 老人保健を平成20年3月31日で終了するメッセージを表示します。

3. 「OK」で老人保健が終了します。

4. 「保険追加」(Shift+F6)で後期高齢者の保険を登録します。

10 一定以上所得者の月上限経過措置(自己負担上限額の経過措置)

削除

11 公務災害入力

「労災・自賠」(Shift+F9)を押して表示された労災自賠責入力画面で,患者の自賠責保険情報の入力,修正,削除をします。

使用項目の説明

| 労災自賠責保険区分 | コンボボックスより選択します。 |

| 請求区分 | コンボボックスより選択します。初期表示を「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」で設定できます。 |

| 傷病の部位 | 診療行為入力画面右上部への画面に表示され,部位が確認できます。必須入力ではありません。 |

| 転帰事由 | コンボボックスより選択します。ここで入力された転帰事由をレセプト記載します。(病名登録画面の公害病名に入力されている転帰はレセプトに反映しません。労災・自賠保険入力画面の転帰事由が反映されます) 「継続」以外の転帰事由が選択済みの場合,レセプト診療年月と療養終了年月日が同じ月であれば,「継続」以外を記載し,そうでなければ「継続」を記載します。 |

| 四肢特例区分 | 労災保険に準拠する場合,四肢または手指であった場合に選択します。 |

| 傷病年月日 | 受傷日を入力します。 |

| 療養開始日 | 診療期間開始日を入力します。 |

| 療養終了日 | 診療期間終了日を入力します。終了日が入力された月のレセプトの診療期間には,療養開始日(療養開始日の翌月以降であれば1日)から療養終了日まで表示します。未入力の場合,「9999999」を終了年月日として扱います。その月のレセプトへの表示は療養開始日または1日から末日までです。 |

| 担当医 | 公務災害レセプトへ担当医を記載します。科を選択後,担当医を選択,または医師コードを直接入力します。入力がない場合は,「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報―基本」の管理者氏名(院長)をレセプトへ記載します。 |

ヒント

公務災害として使用する際には,「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」で必要項目の設定を行ってください。

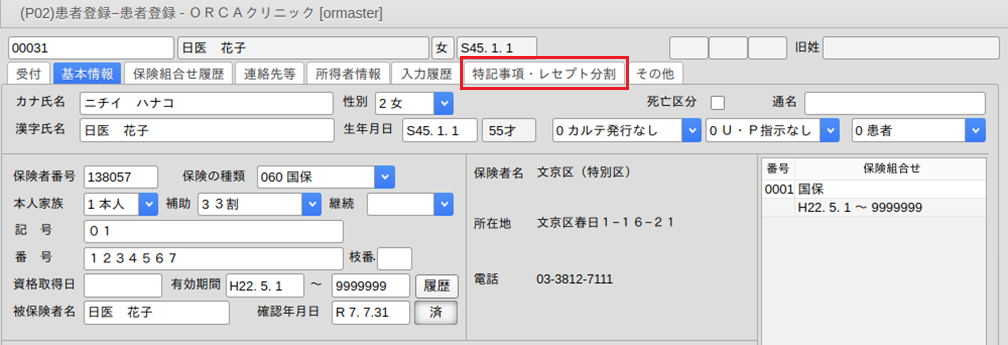

12 公害入力

保険の種類から「975 公害保険」を選択します。

本人家族区分は「本人」のみ登録できます。

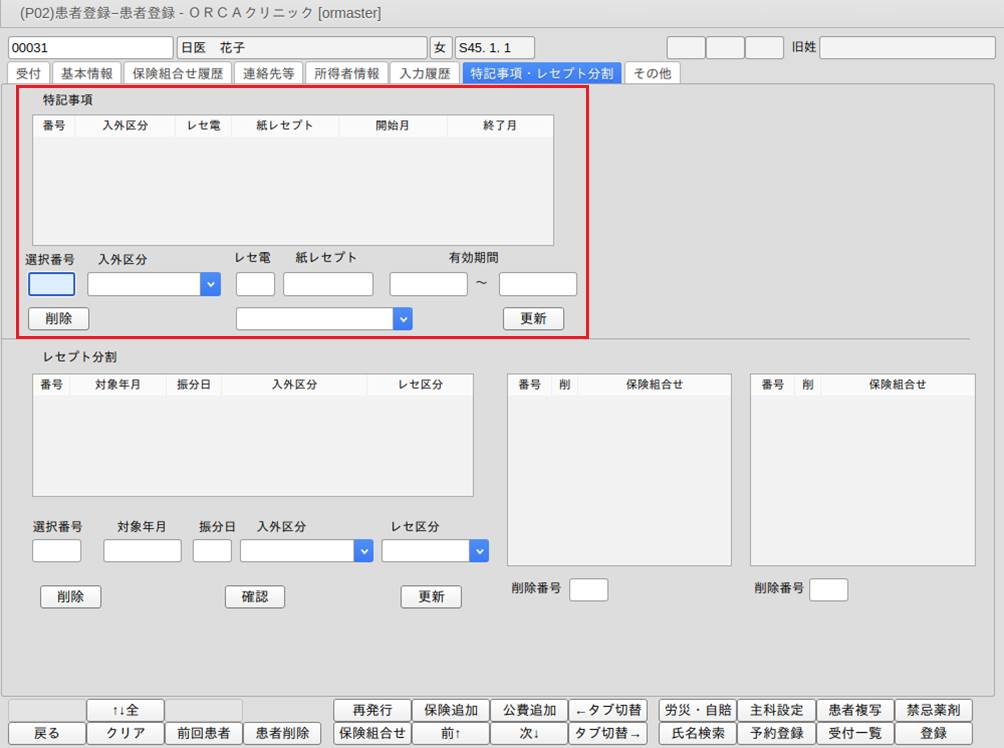

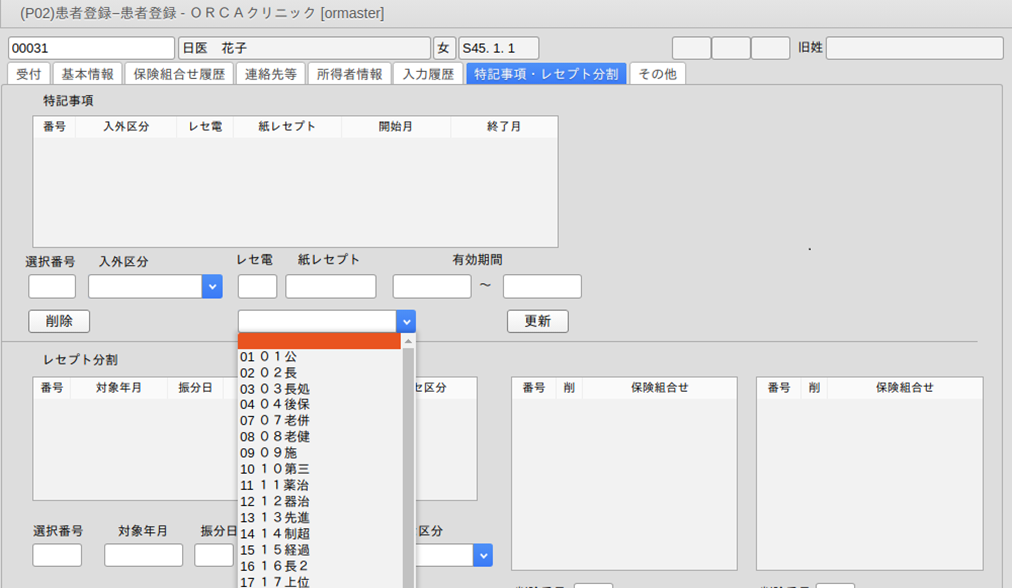

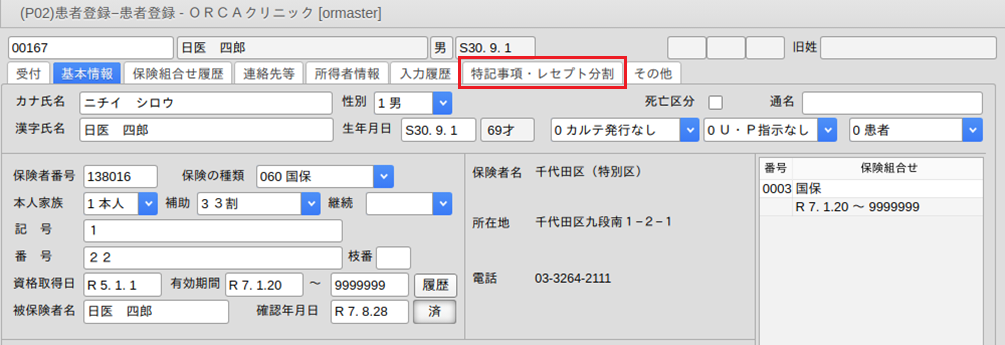

13 特記事項登録

患者ごとに特記事項を登録しレセプト,レセプト電算データに記載します。

患者登録の「特記事項・レセプト分割」タブを選択します。

特記事項入力画面に遷移します。赤枠内の各項目を入力します。

項目の説明

| 入外区分 | 入外を指定します。 |

| レセ電 | レセプト電算データに記録する特記事項番号を入力します。任意の番号が登録できます。 |

| 紙レセプト | 紙レセプトの特記事項に記載する内容を入力します(レセ電欄の番号との連動)。任意の文字列が入力できます。 |

| 有効期間 | 開始年月,終了年月を入力します。 |

ポイント

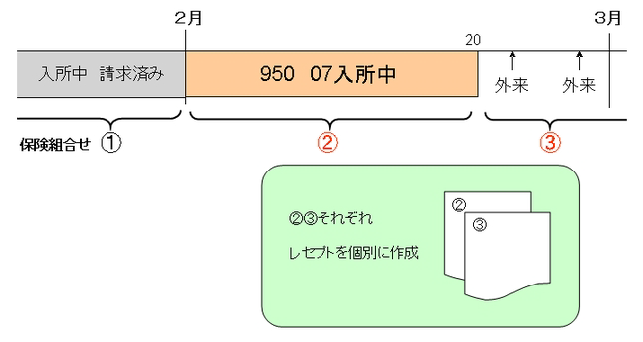

14 介護老人保健施設,介護医療院の入所登録(入所中・入所中以外のレセプト作成)

介護老人保健施設,介護医療院に入所中の診療と入所中以外の診療をそれぞれ個別のレセプトに記載します。

<登録方法>

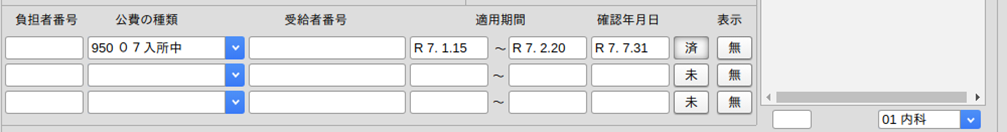

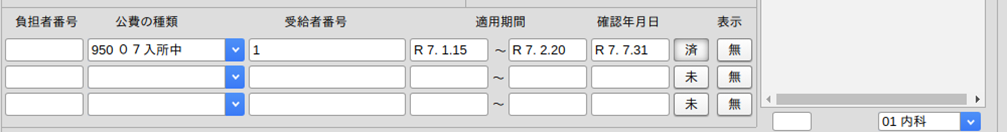

公費欄に「950 07入所中」,「951 08入所中」,「948 医併入所中」または「949 医療入所中」を入力します。

適用期間の開始日に入所日を入力し,終了日に退所日を入力します。

適用開始日,適用終了日で保険組合せが変わります。

「42 明細書」でレセプトを作成すると,それぞれの保険組合せの期間で個別にレセプトを作成します。

ヒント

「950 07入所中」は特記事項「07老併」に該当します。

「951 08入所中」は特記事項「08老健」に該当します。

「948 医併入所中」は特記事項「38医併」に該当します。

「949 医療入所中」は特記事項「39医療」に該当します。

それぞれレセプトに自動記載します。

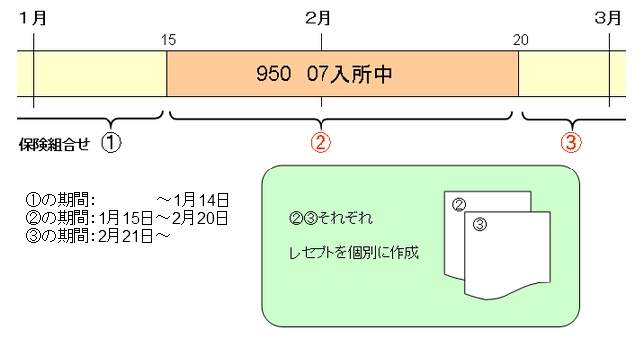

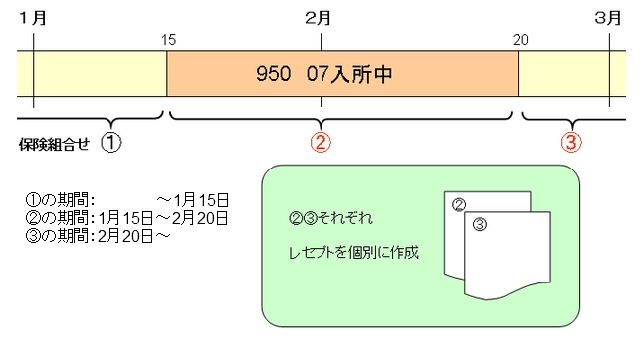

<同日に入所中と入所中以外の両方の診療がある場合>

「950 07入所中」または「951 08入所中」の受給者番号欄に「1」(半角)を入力します。

1月15日,2月20日は保険組合せを重複させ入所中と入所中以外の両方の診療が入力できます。

<すでに入所中の患者,または入所登録を行っていない患者が退所した場合>

同一月に「入所中の診療」と「入所中以外の診療」があった場合,個別にレセプトを作成する必要があります。

■退所後の診療が当月にない場合

入所登録は必要ありません。

■退所後の診療が当月にある場合

当月の1日から退所日までの期間で「950 07入所中」または「951 08入所中」を登録してください。入所日以降は保険組合せが変わりますので入力を訂正してください。

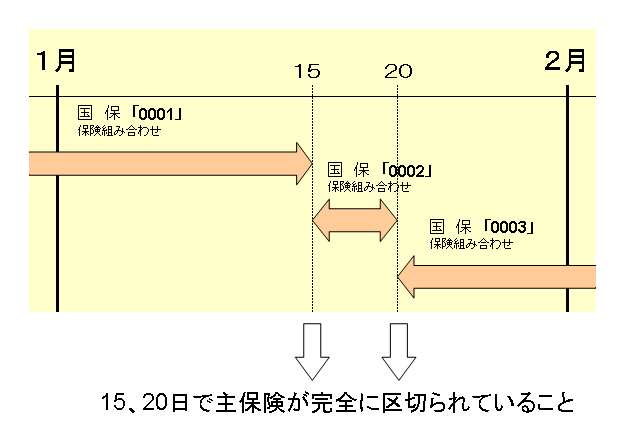

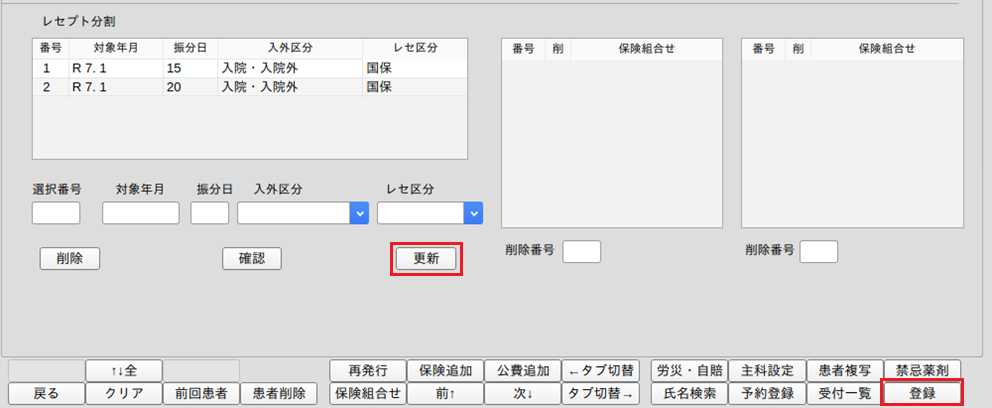

15 レセプト分割設定

1枚まとめレセプト(複数の保険分)を分割し,各保険組合せごとにレセプトを作成します。

ポイント

1. 分割を行うには必ず主保険またはすべての公費の適用期間を区切る必要があります。

※公費の変更があり,主保険に変更がなかったとしても主保険を公費に合わせて区切る必要があります。

2. 各保険組合せの変更日に分割する保険を指定します。

3. 主保険の保険者番号の変更等,複数のレセプトが作成される場合は分割の設定は必要ありません。

4. 1枚にまとめたレセプトでは請求できない場合のみ設定してください。

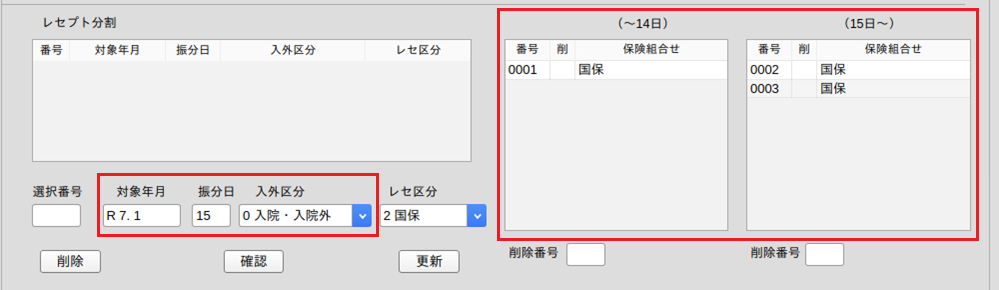

<操作方法>

例)国保の記号・番号の変更

保険組合せ0001,0002,0003,それぞれのレセプトを作成する

国保:保険組合せ0001 H31.4. 1~R7.1.14

国保:保険組合せ0002 R7.1.15~R7.1.19

国保:保険組合せ0003 R7.1.20~999999

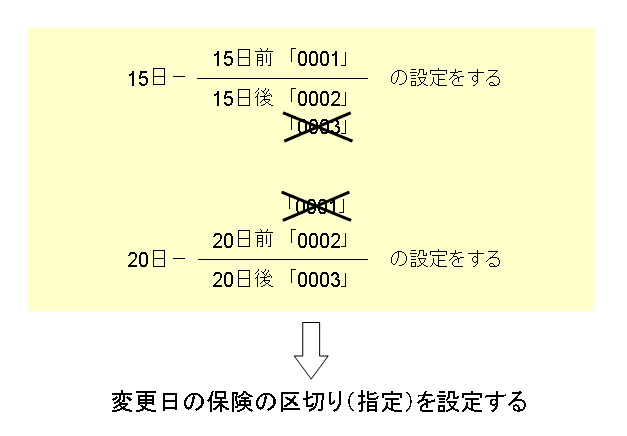

1.(P02)登録画面で患者を開き,「特記事項・レセプト分割」を押します。

2.対象年月欄に「R0701」を入力し,振替日に「15」を入力し,「Enter」を押します。

14日までの保険組合せと15日以降の保険組合せを表示します。

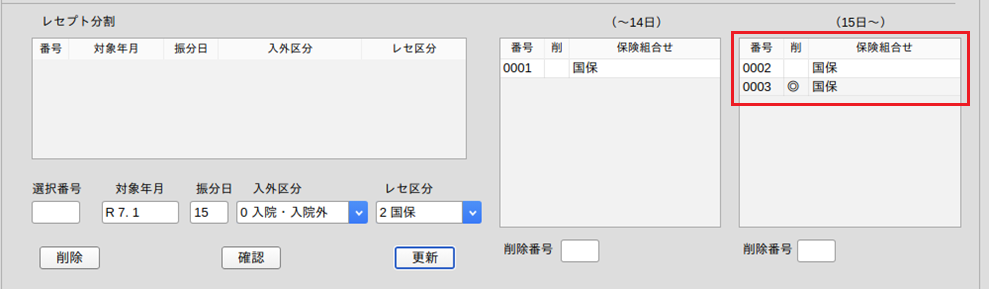

3.15日では保険組合せの0001と0002を分ける設定のため,0003を削除します。

削除番号に「3」を入力するか,「0003」をマウスで選択します。

削除設定された保険組合せに「◎」が付きます。

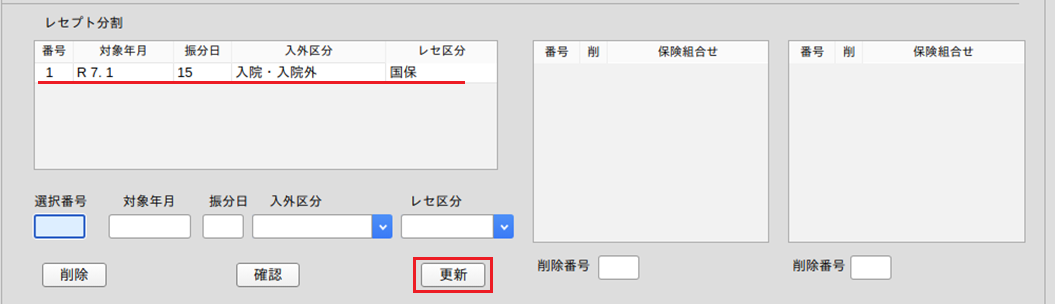

4.「更新」を押して登録します。

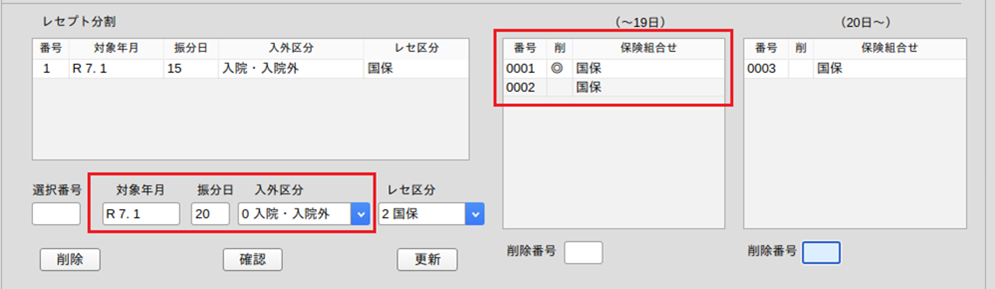

5.20日では保険組合せの0002と0003を分ける設定のため,0001を削除します。

6.「更新」を押して登録します。

最後に「登録」(F12)を押し,登録を完了します。

7.レセプトを作成します。